Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi. In questa puntata, solo tre titoli affrontati un po’ più a lungo.

PERFECT DAYS

Ritorno in grande stile di Wim Wenders dopo alcuni anni di appannamento (in particolare nel cinema di finzione, mentre nel campo del documentario si erano viste cose buone, anche se non all’altezza del compagno di strada Herzog). Perfect Days spiega la differenza tra film “buono” e film “buonista”, depurando ogni forma retorica di feelgood movie attraverso una strategia di “rarefazione ripetitiva” che – proprio attraverso la scansione della giornata e l’interazione con le geometrie architettoniche dei bagni pubblici di Tokyo – costruisce un ambiente narrativo e iconografico capace poi di assorbire le svolte drammaturgiche più mélo. Filmare la dignità, del resto, è impresa per pochi, e Wenders la compie con pochi, significativi gesti cinematografici (e un attore protagonista perfetto come il titolo): la breve sequenza con la sorella oggi potrebbe essere girata da ben pochi altri autori (forse Eastwood). Bisogna invece aspettare la fine dei titoli di coda – e speriamo che almeno i cinefili lo abbiano fatto – per conoscere la parola giapponese che indica la luce cangiante che traspare attraverso gli alberi: essa cambia ogni volta, così a dimostrare che immobilità del quotidiano (attraverso il controllo del tempo) e sorpresa fenomenica sono due forze da mantenere in equilibrio instabile mai uguale a sé stesso. Inoltre, lampi di Ozu (pur meno di quanto si dica) e di Tati (alcune gag sulla “modernità”, specie quelle dei bagni che si oscurano, ricordano Hulot) saettano lungo il racconto. Ovviamente il tema della vita analogica contro la superficialità della vita digitale nasconde un certo conservatorismo, ma Wenders si può permettere di fare il moralista – nel senso settecentesco del termine. Ed è curioso che in un film nel quale le traiettorie urbane sono tutte simili e centripete il ricordo corra alla Trilogia della strada degli anni Settanta, anche per la scelta della musica che accompagna il viaggio in auto – un canone e un repertorio noti, ma comunque struggenti. Insomma, sinceramente, una vera sorpresa.

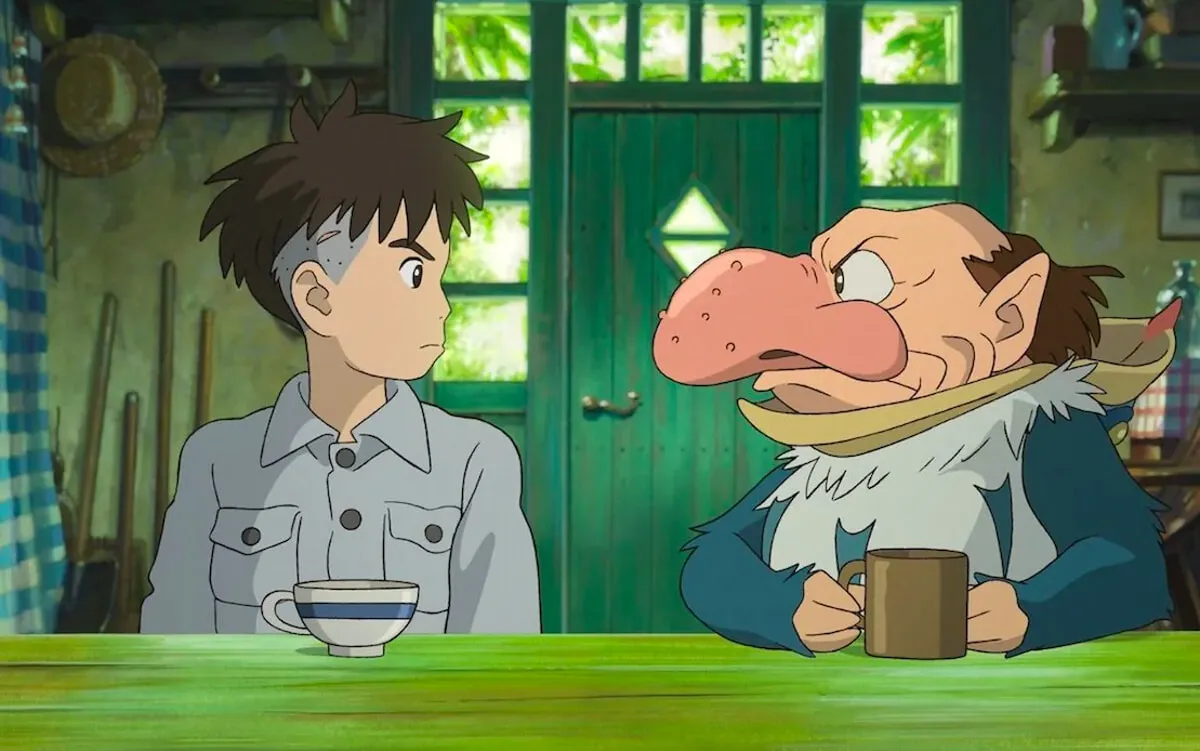

IL RAGAZZO E L’AIRONE

Per quanto abbiamo imparato a conoscere Miyazaki, per quanto ormai la letteratura sul suo cinema sia ampia e circostanziata, capiremo questo film tra 20 anni. Densissimo racconto di formazione, riflessione a strati sul mondo e sui mondi, meditazione composta ma angosciata sulla rovina dell’ambiente come ecosistema collettivo, catalogo di metamorfosi e di forze simboliche, elogio delle figure femminili (che si versano l’una dentro l’altra in diversi stati anagrafici), tripudio di arte del disegno che – come al solito – diviene lezione di rappresentazione figurativa in atto, infine anche canto pacifista di fronte al concetto di guerra immanente con i consueti fantasmi del trauma bellico qui ancora più profondi del solito: tutto questo fa parte dell’ultimo capolavoro del maestro, dieci anni dopo il formidabile Si alza il vento (che aveva spiazzato molti, in verità). Inspiegabile il tentativo di alcuni di produrre classifiche interne alla filmografia dell’autore: Il ragazzo e l’airone è un’opera primaria e maestosa e – come detto – oscura, i cui temi e significati necessitano di tempo per sedimentare ed essere analizzati. Di immediato, invece, c’è il successo clamoroso del film, a dimostrazione che la cultura della conoscenza (la patrimonializzazione di un autore) permette di costruire un pubblico curioso e rispettoso.

ENEA

Che ci si possa scannare sui social per un’opera seconda di Pietro Castellitto è cosa che desta meraviglia. Ma se ci allontaniamo dalle forme più isteriche di simpatia o antipatia nei confronti del figlio d’arte (di questo, più che del film in sé, si parla in giro), troviamo la naturale evoluzione dell’autore di I predatori. Pur con maggior programmaticità e avendo forse lasciato un po’ troppo in ombra il lato comico più spassoso che emergeva nell’opera prima, Castellitto si conferma sostanzialmente l’unico a fare cinema surreale generazionale, lontano da tutto l’impegno, l’allegoria, l’indagine sociale e le battaglie ideologiche di altri autori nostrani. La forma a scenette giustapposte lo fa sembrare un Ecce Bombo post-cafonal e tutto interno alla borghesia conservatrice, che viene scuoiata senza porsene al di fuori: il protagonista è sostanzialmente una merda arrogante, e il volto del regista/attore è talmente irritante che vorresti prenderlo a badilate. Ma il profluvio di idee, bizzarrie, gag, intuizioni spiazzanti, frustrazioni contorte, squarci di emotività, dentro un catalogo di soluzioni stilistiche che sembrano annientare ogni coerenza e continuità, pretende di essere preso sul serio e sicuramente copre uno spazio che nel cinema italiano (lo chiameremo già post-sorrentiniano?) al momento non esiste. Peccato per un personaggio femminile (Benedetta Porcaroli) passivo e buttato via. All’opera terza capiremo se le ambizioni andranno oltre la passione per il sabotaggio meta-borghese.