“QUEER” TRA BURROUGHS E GUADAGNINO

“Queer” è un’operazione estrema rischiosa, letteraria da parte di un cineasta totalmente padrone del suo cinema mentale.

“Queer” è un’operazione estrema rischiosa, letteraria da parte di un cineasta totalmente padrone del suo cinema mentale.

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

MICKEY 17

Aleggiava un’aria di flop intorno al nuovo Bong post-Parasite e, dopo molti rimandi, così è stato, anche se non catastrofico. Bisogna resistere alle opposte tentazioni di farne un gioiello sovversivo per motivi di politique des auteurs o al contrario di lapidarlo con una sassaiola di risatine. Il talento del coreano è tale che ci sono più idee iconografiche e narrative qui che in tutta la filmografia di Walter Salles, tuttavia non si può negare che il progetto cinematografico sia a dir poco appannato, la satira snervante, i temi del doppio, del capitalismo e del futuro “marxiano” ampiamente e meglio esplorati da Scott, Sonnenfeld, Verhoeven, per tacer di Kubrick. Peccato anche per gli attori fuori controllo, in primis Ruffalo con accenti vagamente (e inopinatamente) trumpiani. Lo rivaluteremo? Chissà.

LA CITTÀ PROIBITA

Con un budget sontuoso e un progetto nitido, Mainetti si conferma cineasta con i controfiocchi. Provate a mettere in mano il kung fu a qualche altro collega italiano pulp (non facciamo nomi) e avrete una pecionata da pacche sulle spalle per il divertimento de noantri. Mainetti fa il contrario del solito: parte da un contesto teverino e coatto e dimostra che può diventare epico. Fa con i generi non autoctoni ciò che Sollima fa con il polar. I grossi problemi di scrittura (la benzina nella motivazione dei personaggi è svelata solo alla fine, depotenziando il lato revenge; la mamma interpretata da Ferilli si perde per un terzo di film; le sotto-trame annacquano tutto) sono un fardello mica da poco per poter applaudire in piedi. Applaudiamo seduti, specialmente i combattimenti (e la protagonista Yaxi Liu).

DREAMS

Terzo atto di una trilogia (di cui vedremo nei prossimi mesi anche gli altri capitoli), nonché Orso d’Oro a Berlino 2025, il film del norvegese Dag Johan Haugerud ha nella sottigliezza e nell’impianto narrativo le sue qualità migliori. Come se Rohmer si fosse risvegliato in nord Europa e avesse cercato di osservarne i mutati costumi sociali e sessuali, Haugerud attribuisce la voce narrante a una teen ager profonda ma inaffidabile (in quanto innamorata: nessun innamorato riesce ad essere lucido). Intorno ci sono tre donne: la mamma malinconica, la nonna dal passato libertario, l’insegnante idealizzata. Si misura tutto sul corpo e la sua aisthesis ma ne vediamo solo delle parti, mai intime, coperte da abiti che riparano dal freddo intenso. Si parla incessantemente. E uno psicanalista alla fine dice: non è successo nulla di originale, è solo amore. Un grande racconto su quel quasi niente che ci cambia le vite da giovani.

A DIFFERENT MAN

Mentre si farnetica sul “marchio A24” perché va di moda tirare contro i presunti fighetti, noi qui a bottega continuiamo a guardare i film e gli autori. E Aaron Schimberg, al netto di qualche arroganza, si conferma dopo Chained for Life del 2019 come un regista dalle idee chiare. Spiccano le sinuose influenze (Lynch, of course, ma anche Polanski), le assonanze (con certe isterie di Beau ha paura) ma quel che conta è il tono sospeso tra commedia, b-movie sci fi e apologo sulla diversità. Quando, nella seconda parte, le maschere si invertono e il film commenta se stesso e la nostra misurazione del deforme, si dicono cose molto più serie di quanto sembra. Colonna sonora ritagliata e coltissima dell’italiano Umberto Smerilli.

L’ORTO AMERICANO

Al 55esimo film, Pupi Avati incontra il bianco e nero. E lo usa per una storia tra oscurità provinciale e orrore nebbioso, ambientata nel dopoguerra tra America ed Emilia. Per chi ama l’Avati “gotico contadino” qui ci sono ulteriori evoluzioni. Tra gli echi di Tourneur, i raccapricci anatomici, i riferimenti a Wiene, e le finestre che non ridono più (ma fanno lo stesso paura), il racconto diventa via via sempre più cupo e rapinoso. Certo, tutto passa attraverso un fulmine d’amore, e anche questo conta, nell’universo degli affetti avatiani. Alla fine, grazie alla riuscita ritrattistica antropologica del Po e alle ombre che sussurrano nel paranormale, il vero modello si staglia ben preciso: Edgar Allan Poe.

IL CASO BELLE STEINER

Tratto da un Simenon già portato sullo schermo in passato grazie a Molinaro, un giallo dei non detti su cui gravano storie extra-set che è difficile scacciare dalla mente durante la visione (Jacquot e le accuse di stupro da parte di più attrici, in un #metoo francese che mette i brividi per le violenze scoperchiate). Proprio per questo, il protagonista reticente, irritante e apparentemente mite appare insopportabilmente colpevole, anche se il film si guarda bene dall’offrire sponde facili e gioca (un po’ manipolatorio) sull’ambiguità di fondo. Un cinema del trapassato remoto, che ha l’aria di maneggiare questioni terribili per le quali si scopre inadeguato.

THE BREAKING ICE

Dal Certain Regard di Cannes, il nuovo lavoro di Anthony Chen ruota intorno a un ménage a trois abbastanza tradizionale, arricchito da un contesto paesaggistico anomalo, neve e ghiacci sul confine tra Cina e Corea del Nord. Chen è il tipo di regista che tende a sottolineare il più possibile proprio mentre dà l’impressione di fare il contrario, ovvero sfiorare sentimenti delicati e impalpabili. Una volta fatti i conti con questa apparente contraddizione, il piacere della visione si intensifica e la pur ovvia oscillazione tra i palpiti bollenti dei cuori e lo scenario raffreddato seduce e qua e là commuove.

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

IL SEME DEL FICO SACRO

Non mentiamo: la paura di trovarsi di fronte a un tipico film-ricatto (opera mediocre ma realizzata da un autore coraggioso perseguitato dal regime e dunque impossibile da criticare) c’era. E la sensazione di schematismo emerge qua e là fino a metà racconto, poi nell’ultima ora Rasoulof scatena un cinema di rara e immaginifica potenza, spazzando via ogni dubbio. Pescando sia dal cinema della paranoia americana degli anni ’70 (sembra quasi di vedere Pakula o il Coppola di La conversazione) sia dal cinema politico di Güney o Panahi, l’autore iraniano inventa una prigione di famiglia patriarcale e un labirinto a cielo aperto che lasciano di stucco. Senza dimenticare che è anche un grande meta-film su quali scelte di set si possono fare quando si gira clandestinamente.

DICIANNOVE

Sorprendente ed elettrico esordio di Giovanni Tortorici, da cui attendersi parecchio in futuro. Storia imprevedibile di un giovane “alieno al suo tempo”, irritato dall’intera eredità del Novecento e in cerca di solidi approdi morali nell’italianistica storica. Le parole e ciò che designano, oscillando tra il Trecento e la trap, sono la materia con la quale l’autore ritrae un ragazzo fragilissimo e arrogante, aperto alla vita ma chiuso alle relazioni codificate. Parente un po’ morboso del coetaneo di Troppo azzurro, Leonardo conquista per autenticità e isteria, una specie di hikikomori siciliano in trasferta a Siena. La somiglianza dell’attore con Lou Castel è un indizio, lo scarso amore del personaggio per Pasolini una falsa pista che dice il contrario. Il coming of age è scomposto (durava tre ore e 40, Tortorici lo ha tagliato a 1 ora e 45 facendo esplodere rigeneranti ellissi e squilibri divertenti) ma lucidissimo.

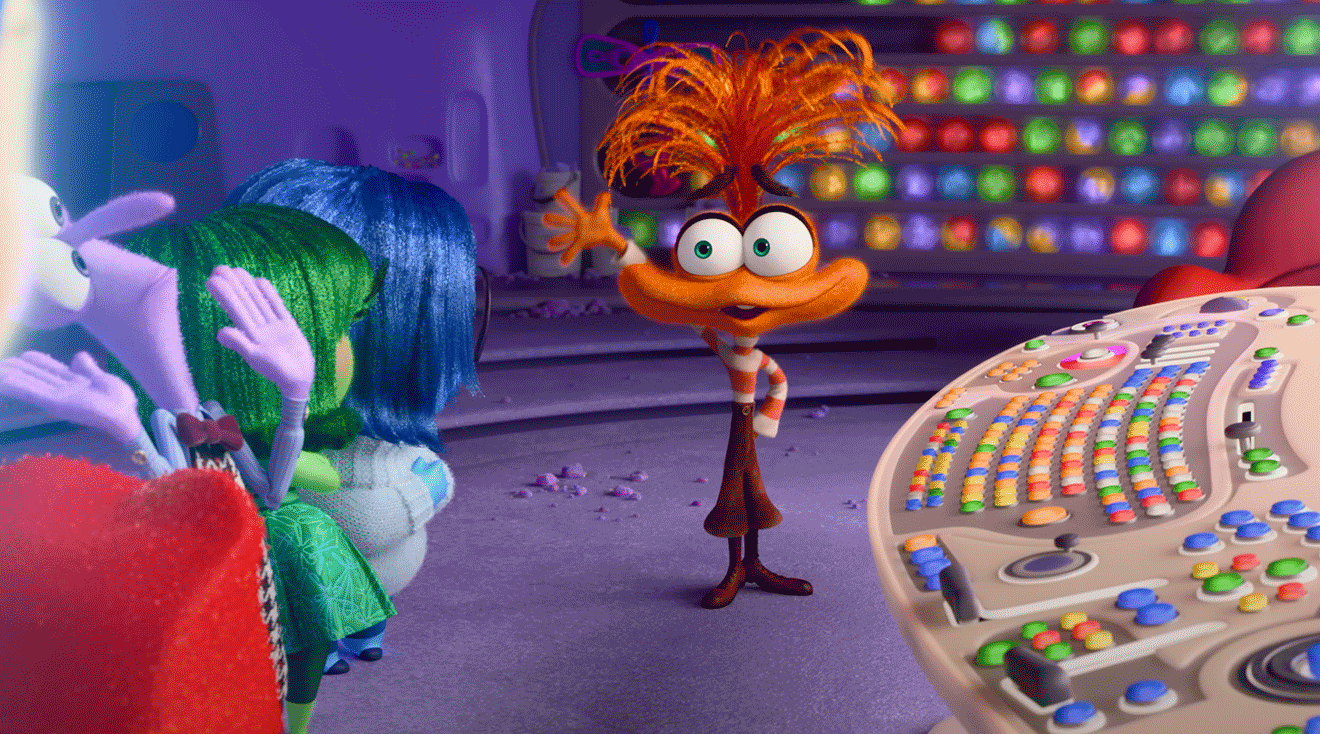

FOLLEMENTE

Da una parte bisogna ammirarlo, Paolo Genovese. Da una parte non ha paura di copiare di sana pianta (da Inside Out), confermando l’insopprimibile natura bis e artigianale del nostro cinema, dall’altra riesce nuovamente a creare un prototipo di successo esportabile e vendibile come format. Tolti i panni degli analisti industriali, però, le belle notizie finiscono qui. La coppia uomo/donna obbedisce a stereotipi conservatori e ovvietà da Maria De Filippi, i meccanismi maschilisti e i bias non si contano (è sempre la donna in fondo ad adattarsi: all’uomo più vecchio, al calcio su DAZN, all’eiaculazione precoce, alla sua figlia capricciosa) mentre i personaggi mentali rappresentano un immaginario medievale – oltre che, per i maschietti, simile a una RSA. Un film brutalmente binario, per un’Italia sentimentale che osserva sé stessa avulsa dalla società e immutabile (confrontare Follemente con la coppia di Dieci capodanni per misurare il disagio).

A REAL PAIN

Gli americani in Europa devono misurare sé stessi a lo stato della nazione, come chiarito da Eastwood nel suo rosselliniano Ore 15:17. I due cugini ebrei statunitensi, uno più incasinato dell’altro, alle prese con la memoria della Shoah durante un viaggio in Polonia, fanno i conti con esistenze qualsiasi e con una Storia più grande di loro. Peccato che la Storia, oggi, non significhi nulla: i simboli sono svuotati, se non divorati dalle trasformazioni urbane. Restano gesti rituali, ma a volte nemmeno appoggiare un sasso davanti a una porta in uno squallido cortile viene tollerato. Con una scrittura di straordinaria sottigliezza analitica, Eisenberg offre un ritratto pessimista delle funzioni simboliche della memoria e della curabilità del dolore (quello vero, appunto).

HERETIC

Due modi di guardare a Heretic. 1. Valutazione industriale: ottima. Si tratta di un horror psicologico sagacemente a basso costo, che valorizza un solo set, un ottimo attore in contro-ruolo e la fotografia eccezionale del maestro Chung Chung-hoon. 2. Valutazione interpretativa: di che diavolo parla il film? Sembra una resa dei conti tra svalvolati religiosi (le due predicatrici dei Mormoni e lo psicopatico eretico che vuole essere Dio) con un finale ambiguissimo che offre un assist alla destra cristiana. Visto con gli umori di questi giorni, invece, potremmo leggerlo come un racconto su che cosa succede quando vivi di ideologie irrazionali e poi, ops, ti trovi alla mercé di un vero dominatore pazzo (nell’allegoria, le ragazze sarebbero l’Occidente e Hugh Grant sarebbe Trump).

L’ANGELO AZZURRO

Quando escono i classici restaurati, il rischio è sempre di rivederli, impacchettare le valigie e lasciare il cinema dicendo “vabbé, salutiamo tutti e d’ora in poi guardiamo solo questi”. Poi si razionalizza e si torna all’oggi. Però il capolavoro di Von Sternberg rimane clamoroso. Capace di farsi esempio universale di storia di autodistruzione, L’angelo azzurro rivisto adesso enfatizza la sua natura sospesa tra post-espressionismo, sperimentazione sul suono in epoca di superamento del muto, premonizione di una catastrofe sociale e storica in arrivo. Per non parlare di un lato Freaks (inteso come Browning, ovviamente) che lo sospinge nell’area del weird cult quando meno te lo aspetti. In una parola: irriducibile.

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD

Non sappiamo se questo pigrissimo e poco ispirato capitoletto col nuovo Captain America sia così dimesso perché serve a imbastire una riorganizzazione Marvel o se la crisi di creatività plateale del MCU prosegua imperterrita. Certo, tra le sorprese già ospitate dal trailer e uno stile quasi da soap opera del primo pomeriggio, ogni elemento “erogeno” del cinefumetto viene raffreddato e depotenziato. Persino il Red Hulk che ruggisce sulla Casa Bianca in rovina (quale metafora più adatta all’oggi?) è un’immagine potente ma quasi nascosta tra le pieghe di un lavoro che risente dei lunghi tempi di lavorazione e di un cast svogliato. Ci vorrà ben altro per i nuovi Avengers, che per di più atterreranno in un mondo politicamente stravolto (che fatica per il cinema inseguire novità che cambiano a ogni ora).

THE GIRL WITH A NEEDLE

Mettiamo subito da parte i pregiudizi morali. Non è l’eventuale estetismo il problema del Novecento oscuro e repellente di Van Horn. Casomai è la cosa più attraente, perché un autore danese formalista, citazionista, provocatorio, estetizzante qui a bottega interessa mille volte di più di qualsiasi Walter Salles. Ma non tutto luccica. ed è un peccato non aver spinto l’intera texture sul bellissimo “horror feuilleton” della prima parte, in un’Europa post-Prima Guerra mondiale dove i reduci feeak e la povertà più nera danno vita a un mondo inaccettabile. Tutta la vicenda dell’assassina di bambini, invece, ingolfa il progetto, anche se poi il finale riapre una finestra mélo non banale. Una volta si diceva “interessante” per salvarsi in corner. Ecco: interessante.

IO SONO ANCORA QUI

La solita tassa che paghiamo al cinema d’impegno civile e al cinema da festival. Walter Salles si conferma cineasta con precisi limiti (probabilmente auto-imposti), testardamente interessato a racconti esemplari serviti con schematismi narrativi e retoriche stilistiche binarie, didascaliche e ridondanti. Chi (a parte Trump, Putin e Bolsonaro) potrebbe aver da ridire rispetto al messaggio contro le dittature che la storia di questa donna-coraggio brasiliana ci tramanda? Ma nel 2025 non è pensabile insistere su film-dossier di questa prevedibilità, dove niente ha la forza drammatica o lo “scandalo” umano della libertà che se ne va.

BROKEN RAGE

Dio protegga Takeshi Kitano. Ormai relegato nella nicchia cinefila e lontano dalle ampie distribuzioni d’essai di un tempo, l’irriducibile autore giapponese si ripresenta con un racconto di un’oretta. La prima metà è (sarebbe) uno yakuza movie, la seconda è la sua versione demenziale. Diciamo sarebbe perché – come notato anche da Marcella Leonardi – ci troviamo di fronte a due film comici, in verità. Il primo è la rarefazione glaciale delle già tipiche “gangster gag” di Kitano – che chissà come, riuscì all’epoca d’oro a mettere insieme umori di Melville e di Tati. La seconda rispetta i codici del Kitano “banzai” slapstick, con un paio di momenti ben oltre l’esilarante. Siamo fuori da ogni confine, nel mare aperto di un cinema personale che si reinventa ridendo a crepapelle.

BABYGIRL

Per carità, benissimo detestarlo o non trovarci nulla di eccezionale. Purché non si insista che si tratta di un raffinato thriller che ha smarrito la strada. Ma quale thriller. Non c’è una sola sequenza che non sia satirica, deformata, inquinata, inversa, o che vada presa alla lettera. Tutto Babygirl è una anamorfosi. Una parte è un’analisi divertita dei guai in cui ci si caccia quando si insegue un desiderio sessuale poco tollerato dalla società (anche in epoca di sessuologia woke); un’altra è un meta-film su Nicole Kidman, sul suo statuto di celebrity, sui gossip intorno al suo aspetto “chirurgico”, sulla sessualizzazione del suo ageing. Per fortuna la giuria di Venezia è stata più avanti di tanti critici, e ha capito che cosa ha fatto l’attrice, premiandola.

UNA VIAGGATRICE A SEOUL

Hong Sang-soo distribuito! Evvai. Certo non sarà facile per i meno avvezzi “abitare” questo racconto molto lieve e molto matto su una francese che non si sa perché si trova in Corea, non si sa come riesce a diventare insegnante della sua lingua per coreani agiati, non si sa in quale relazione sia con il ragazzo che la ospita, non si sa che cosa ha fatto prima e cosa farà dopo. Il tutto attraverso 3-4 macro-sequenze lunghissime a piano fisso, dove Rohmer si incontra a passeggio con Mazursky, senza nemmeno un’oncia di preoccupazione su che cosa si dovrebbe aspettare il pubblico. Adorabile.

DIVA FUTURA

Si oscilla tra la soddisfazione di vedere finalmente raccontato il porno italiano (qui e altrove) e la sensazione che ancora la chiave (ehm) non si sia trovata. L’osceno resta osceno, si può solo alludere (ma: o troppo o troppo pop-porno). L’orribile verità delle luci rosse sembra una chimera, sfuggente come un orgasmo fake davanti alla camera. La storia di Schicchi è un po’ il solito Groenlandia-movie su un tipo che si inventa un mondo spettacolare e rovescia l’Italia bacchettona, e un po’ un requiem su un Paese cattolico dove le contraddizioni sul corpo e le sue rappresentazioni sono troppo radicate. Nessuno dei due funziona, anche per una struttura narrativa sballata. Sarà per la prossima.

THE ORDER

Direttamente in piattaforma un titolo in concorso a Venezia 2024. Non cadiamo nel giochino “ci doveva stare/non doveva essere selezionato”. Diciamo solo che James Gray (di cui si è fatto il nome) è lontano anni luce. E, nella sua rude trasparenza, non eguaglia nemmeno altri “thriller con neonazisti” come Dead Bang del grande John Frankenheimer. Justin Kurzel tende sempre a evocare “cinemi” che poi regolarmente si stemperano nella convenzionalità. Forse ci sarebbe voluto un Craig Zahler per fare davvero male. Certo non aiuta un Jude Law tutto maledettismo e occhi stralunati. Alla fin fine: da piattaforma.

UNA BARCA IN GIARDINO

Che periodo fantastico per l’animazione. Capita persino che un animatore 86enne come Jean-François Laguionie giri proprio adesso il suo miglior film. Si tratta della storia di una ossessione quasi casuale, costruire una barca dentro un cortile di una casetta in provincia. Un kolossal in piccolo, un lavoro di bricolage che diventa troppo grande, fino a che – senza eccessi o piagnistei – quello spazio e lo spazio domestico/famigliare si confondono e si inclinano (o incrinano). Sguardo asciutto ma commosso sulla famiglia, una molecola di Paese e di generazioni narrata con un tratto ceruleo, lineare, bello, tipico di questo autore.

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi

L’UOMO NEL BOSCO

Il miglior film 2024 secondo i Cahiers du Cinéma non delude le attese. Alain Guiraudie, qui nel suo lavoro di gran lunga più significativo di una filmografia intelligente e un po’ discontinua, crea una specie di bestia-film mitologica che fonde Bresson, Chabrol, Dumont e Pialat. L’osservazione cruda e spietata della provincia post-politica francese si affianca a un’ironia di fondo quieta e disperata al tempo stesso, mentre le leggi del desiderio (e del desiderio tradito dei corpi anziani) governano tutto il microcosmo. Straordinario il silenzio sul passato dei personaggi, che in verità permette a ogni spettatore di scegliere che cosa pensare di ciascuno e verso chi provare la misericordia del titolo originale.

CIAO BAMBINO

C’era curiosità per uno stimato autore di cortometraggi come Edgardo Pistone, qui al suo primo lungo. E si può dire che probabilmente abbiamo scoperto un autore. Come al solito vagamente rimproverato per la visibilità estrema dello stile (e figuriamoci, in Italia il formalismo è una parolaccia), Pistone fa stridere il cliché criminale napoletano e l’attenzione ai corpi e al romanzo di formazione, cui il bianco e nero dona un’atemporalità rigenerante. La plastica della messa in scena fa pensare al Cuarón di Roma (e non è un modello per cui sentirsi in imbarazzo). La scrittura per ora segue il comparto visivo, un giorno potrebbe completarsi in modi più imprevedibili.

LUCE

Giustamente molto stimati, Luzi e Bellino spostano per la seconda volta nel terreno del racconto di finzione il loro cinema documentario. Costruito come un tour de force sul volto di Marianna Fontana (uno dei visi più geometricamente alternativi del fisiono-rama nazionale), Luce spinge molto sulla drammaturgia dell’assenza e sull’acusma della voce di un padre che non vediamo mai. Non sempre questo asse orale e telefonico costruisce quanto promette, ed è forse la concessione più evidente a una drammaturgia vincolante. In generale, però, la flagranza sociale e la complessità veritiera dei sentimenti rappresentati sono valori da preservare in questa coppia di autori.

NIGHTBITCH

Per il ritorno di Amy Adams davanti alla macchina da presa ecco un film da piattaforma strano e ibrido, che ogni tanto sembra un quieto dramma domestico americano e ogni tanto sembra il Kornél Mundruczó di White God (Marielle Heller è del resto una regista particolare e colta). La scoperta metafora animalesca di una madre che si trova schiacciata sul suo mero ruolo biologico, e diventa mutaforma, viene punteggiata da inquietudini horror, elementi sovversivi, salutari scosse anti-famigliari. Alla fine però tutto si ricuce, e le sensazione prevalente è quella di un’occasione persa. Ma almeno, come scrive Marzia Gandolfi “sul prato rasato resta lo sguardo mastino di Amy Adams”.

SUGARCANE

Candidato all’Oscar 2025 per la categoria, il documentario di Julian Brave NoiseCat e Emily Kassie ci ricorda perché è ridicolo affermare che si parla troppo di nativi americani. Strutturato come un’indagine serrata e a tratti thriller, Sugarcane scoperchia il lato genocida di Canada e Usa verso gli indigeni, con l’aggravante della ferocia contro i bambini, nelle scuole cattoliche separatiste per nativi. Lavoro profondo e riuscito, per fortuna non indebolito da forme di reportage para-televisivo, il film colpisce duro e giunge in Italia direttamente su Disney+, dopo aver vinto premi importanti al Sundance e altrove. Ne vale la pena.

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi

OH, CANADA

Un po’ storto, claudicante, geriatrico, fragile (ma di una fragilità impossibile da respingere e non fare propria), il nuovo film di Paul Schrader – concepito in un periodo buio e tratto dal grande Russell Banks – conferma la vena creativa degli ultimi quattro lungometraggi. Strutturato in maniera al tempo stesso labirintica e meditabonda, il racconto presenta il più classico caso di narratore inaffidabile. Eppure, la confessione del morituro (un Gere sepolcrale e contrario ad American Gigolo) ruota intorno a verità crudeli che nemmeno la confusione mentale e gli errori dovuti alla demenza (che vediamo rappresentati) possono scalfire. Non è frequente vedere un film sulla codardia: Schrader è riuscito a girarlo senza compromessi.

L’ABBAGLIO

Per fortuna è stato sventato il rischio di una ripetizione di quel meta-film su commedia e dramma che si incontrano – ognuno con il suo star system – che era La stranezza. Andò prende gli stessi interpreti ma saggiamente cambia completamente scenario, spostandolo alla spedizione dei Mille e in una Sicilia vagamente viscontiana e tornatoriana. Sempre con l’idea di far convivere due film in uno (stavolta particolarmente poco correlati l’uno all’altro e un po’ farraginosi), completa una riflessione ricca ed elegante sull’Italia populista e le sue radici risorgimentali. Coraggiosi Ficarra e Picone ad accettare un ruolo che sottrae loro anche il finale dignitoso alla Grande guerra (ma il ricordo di L’ora legale, opera durissima, avrà pesato).

WOLF MAN

Doloroso passo indietro di Leigh Wannell, che con L’uomo invisibile ci aveva insegnato come si attualizza un “mostro” Universal riuscendo a parlare al nostro presente conflittuale e vittimario. Con la figura dell’uomo lupo non è riuscito a trovare altrettanta potenza, anzi i riferimenti piuttosto evidenti al “gene” tossico che gli uomini si passano di generazione in generazione sembrano forzati e pensati soprattutto per ripetere l’exploit precedente. Inoltre, mentre l’impossibilità di vedere garantiva là un campo di sperimentazione linguistico (perfettamente sfruttato), qui la metamorfosi animalesca ripete pigramente il lavoro di John Landis sul lupo mannaro o David Cronenberg sulla mosca. Non che sia un cattivo B-movie, ma ci si aspettava altro.

VIVERE

Nel blocco dei film di Kurosawa distribuito dalla Cineteca di Bologna (tra i quali spicca ovviamente I sette samurai), un posto d’onore lo merita Vivere, che all’epoca nemmeno fu distribuito. Pur già da tempo ricollocato tra i grandi classici del regista e del cinema mondiale tutto, merita una revisione per la compresenza di umanità e pessimismo. La prima deriva dalla storia di un uomo umilissimo, malato e schiacciato dalle rinunce esistenziali (da riscattare attraverso alcune scelte sorprendenti e imprevedibili) e la seconda dal ritratto devastante dell’ipocrisia omertosa del Giappone postbellico. Con una struttura narrativa molto originale (si veda la macro-sequenza finale) ogni tassello di questo puzzle esistenziale va al suo posto, senza facili lezioni morali.

NO OTHER LAND

Difficile separare il documentario del collettivo israelo-palestinese dagli avvenimenti in corso. Pur essendo una vicenda avvenuta per anni in Cisgiordania ben prima del 7 ottobre, il rischio è di considerare ciò che vediamo come un commento, un corollario, una presa di posizione che si inscrive nella battaglia ideologica. In verità, proprio la trasparenza di messa in scena e la crudezza del materiale (ciò che avviene è talmente chiaro che solo un pregiudizio politico può negarne la gravità) permettono di concentrarsi sul qui e ora di una sopraffazione lenta, incessante, cinica e clinica. Stante l’eclisse informativa e la strage di giornalisti cui abbiamo assistito in questi anni, No Other Land diventa anche un sostituto eccellente del lavoro informativo – portato alle estreme conseguenze con la messa in pericolo della propria vita.

WALLACE E GROMIT – LE PIUME DELLA VENDETTA

L’involuzione della Aardman Animations sta diventando abbastanza palese. Non sappiamo se l’adesione a Netflix e alla distribuzione direttamente su piattaforma abbia qualche cosa a che fare, ma certamente né Galline in fuga 2 né questo ritorno degli amatissimi Wallace & Gromit sono all’altezza del passato (e tanto meno dei corti e dei medi), lasciando un senso di addomesticamento. Bisogna dunque accontentarsi – e ovviamente non è poco – di una storia un po’ strampalata con un doppio nemico (il cattivo e i suoi robottini-nani da giardino), che si anima soprattutto nello slapstick d’inseguimento.

Ecco la classifica personale dei film usciti ufficialmente in Italia dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024 su tutte le piattaforme e DVD purché inediti.

Posti caldi sparsi (prima di, a fianco dei, oltre i venti migliori): Beetlejuice Beetlejuice, Dahomey, I delinquenti, Finalement, Flow, Furiosa, Hit Man, Iddu, L’innocenza, Kinds of Kindness, Linda e il pollo, Marcello mio, Le occasioni dell’amore, Parthenope, A Quiet Place Day 1, Smile 2, Vittoria.

TOP 20

20) Invelle

19) Priscilla

18) Anora/Ancora un’estate (ex aequo)

17) Joker – Folie à deux

16) Trap

15) La stanza accanto

14) Made in England – I film di Powell e Pressburger

13) Giurato numero 2

12) May December/The Beast (ex aequo)

11) Fumare fa tossire/Yannick/Incredibile ma vero (tutto Dupieux ex aequo)

10) Civil War

9) Challengers

8) Perfect Days

7) Notre corps

6) Do Not Expect Too Much from the End of the World

5) Il gusto delle cose

4) Il ragazzo e l’airone

3) Grand Tour

2) Estranei

1) La zona d’interesse

Schegge 2024

Le bolle di Willem Dafoe in Povere creature!, le feste di Enea, il bancone da bar di Past Lives, il tavolo degli interrogatori di Upon Entry, la faccia di Adam Sandler in Space Man, il freddo in Green Border, i trip psichedelici di Driveaway Dolls, i corridoi di La sala professori, il dimagrimento-lampo per la gara di Tatami, il furto d’arte contemporanea in I soliti idioti 3, i balletti meccanici di I misteri del bar Etoile, la violenza che non esplode in El Paraiso, il truck con le trivelle di Twisters, i montaggi paralleli di Padre Pio, gli alieni sospesi per aria di Alien: Romulus, gli abiti bianchi di Blink Twice, l’incipit con la misurazione del territorio di Horizon: An American Saga – Capitolo 1, la grana VHS di MaXXXine, il negozio di biciclette di Anywhere Anytime, la parlata nervosa di Carrie Coon in His Three Daughters, il fuoricampo in Longlegs, la sabbia in Hold Your Breath, gli omicidi in The Woman of the Hour, gli spazi domestici in Familia, la prigione in Le déluge, la cittadina di That Christmas, le astronavi di L’Empire, la banconota perduta di Berlinguer, la luce sarda di Berchidda Live, la scaletta in Saturday Night, la mano che spunta dai cadaveri in Campo di battaglia, Aznavour in E la festa continua!, la puzza di merluzzo in Holdovers, i divani di Memory…

e mille altri baluginii.

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

DO NOT EXPECT TOO MUCH FROM THE END OF THE WORLD

Cineasta ormai irrinunciabile nel panorama internazionale, Jude è uno dei pochi in grado di progettare e creare un incidente frontale con il contemporaneo. Il rifiuto di distinguere politica, estetica, ideologia e linguaggio fa sì che la totale destrutturazione dei suoi film risulti paradossalmente tanto più spontanea quanto meno digerita dal grande pubblico. Anche stavolta, la satira del documentario e dei media digitali si eleva a dolentissima riflessione sul presente e sulla post-democrazia, di cui evidentemente (ormai lo abbiamo capito a suon di registi e di film) la Romania è laboratorio/osservatorio privilegiato. Per il resto si ride e ci si raggela, ci si raggela e si ride, finendo con l’avere una compassione profonda per gli essere umani là davanti alla macchina da presa.

NAPOLI – NEW YORK

Devo ammetterlo: saputo che Salvatores avrebbe adattato un soggetto inedito felliniano e visto il micidiale trailer, i pregiudizi si erano fatti quasi insormontabili. Quasi. Perché il critico si è abituato a non fidarsi mai delle sensazioni. E infatti Napoli – New York si rivela l’esito più felice di Salvatores da anni (forse dal coraggioso Il ragazzo invisibile, 2014). Il rispetto per il raccontino di partenza – che fa emergere l’animo bozzettistico di Fellini e Pinelli all’altezza di fine anni Quaranta – protegge da ambizioni autoriali mal riposte e permette di sciogliersi nella “fiaba critica”, pescando a piene mani da Leone, Tornatore, un po’ di Comencini e un pizzico di Crialese. Giova la ricostruzione dell’America fatta in Croazia, una specie di dichiarazione estetica da set, questa sì molto felliniana e figurativamente ispirata alla storia dell’illustrazione italiana.

IL GLADIATORE II

Se Eastwood sorprende perché gira lucidi origami a 94 anni, dovremmo congratularci con Ridley Scott che gestisce set colossali a 87. Purtroppo le strette di mano finiscono qui. Perché il sequel del fortunato blockbuster di un quarto di secolo fa dimostra che il tempo è passato, l’idea di storia romana come fantasy è ormai anacronistica, e persino il retrogusto stile peplum hollywoodiano d’antan diventa meno dolce. A non funzionare sono la maniacale adesione al capostipite (di cui è in fondo un remake) e l’attore protagonista – Paul Mescal fallisce la transizione da corpo intimista per autori raffinati a muscolare eroe popolare. Curiose le assonanze con Megalopolis: entrambi usano Roma e la sua storia per parlare di America e di politica globale. Ma Scott fa il furbo e le sue metafore sembrano voler accontentare tutti.

BLITZ

I bombardamenti tedeschi su Londra nella Seconda Guerra mondiale hanno una piccola grande storia nella letteratura e Steve McQueen a sua volta li considera contenitore ideale per una storia di andata e ritorno dickensiano di un orfano/non orfano dalla pelle scura. L’idea è quella di raccontare un viaggio infantile in uno scenario di distruzione senza rinunciare a commenti sulla società britannica, che mentre veniva attaccata dalla furia omicida nazista non mancava di mostrare divisioni razziali, di classe e di censo al suo interno. In più, c’è la storia di una giovane madre e della sua sfrontatezza dentro una piramide patriarcale che non le perdona libertà sessuale e di parole. Gestire il tutto scegliendo gli stilemi del period drama deluxe (con ampi riferimenti all’ottimo Anni ’40 di John Boorman) è una scommessa sovrabbondante, audace ma poco riuscita.

HEY JOE

Entra pian piano nella testa, il nuovo film di Claudio Giovannesi – autore laterale del cinema italiano, che non se la tira e lavora spesso con idee sottili, costruite con competenza. Il ritorno del soldato americano a Napoli esce dal repertorio della canzone popolare ma poi viene ribaltata scegliendo il tema della malinconia e della ricucitura impossibile (il nostos destinato alla morte che spesso viene associato a Napoli e che già era fortissimo nel Martone di Nostalgia). Molto della credibilità del racconto si deve alla recitazione dolce di James Franco (con evidenti echi auto-biografici) e alla fotografia di Daniele Ciprì, attenta a cromatismi densi ma trattenuti.

HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO

Fedelissimo al suo tema ossessivo (sfigati di provincia che si uniscono trovando un successo insperato), Sydney Sibilia – con un bel team di registi e sceneggiatori – dimostra come torcere una storia da alto rischio di shitstorm e presa per i fondelli (la vita degli 883) facendola diventare un corroborante romanzo di formazione provinciale. Eccezionale la scelta dei due attori – in particolare Elia Nuzzolo (già next generation caldissima) che si concia come un Tin Tin impacciato con tratti da nerd americano. L’effetto “retromania” funziona per gli over 40, ma la serie gioca con sentimenti universali anche dei teen. Scambiarlo per qualcosa di importante sarebbe delittuoso, ma di commedie musicali seriali all’italiana fatte bene se ne vedono poche.

THE DIPLOMAT 2

Il problema e la forza di Diplomat sono la stessa cosa: comprimere in poche stanze e in rari esterni grandi crisi politiche (per lo più enunciate nei dialoghi) permette di ottenere una potente “verbalizzazione del conflitto”. In essa convivono schegge di screwball comedy e di cinema politico anni Settanta (curiosamente shakerate). Ma in questa stagione la claustrofobia è divenuta meno spontanea, e le forzature della storia contemporanea inverosimili (qui e in Slow Horses il Regno Unito è al centro di trame oscure e pazzesche: ma quando mai? sarà un malcelato desiderio dettato dal declino?). Per la terza stagione – annunciata da un cliffhanger vecchio stile – urgono idee di scrittura e un aggiornamento sul presente (per quanto difficile da inseguire).

UNIVERSO BATTISTON: STUCKY E IL CORPO

Che Giuseppe Battiston abbia abbandonato da tempo il territorio – pur degno – del caratterista di lusso è noto. Ma i panni del detective gli donano ancora di più, da protagonista. I rappresentanti della legge interpretati nella serie di Valerio Attanasio e nel film di Vincenzo Alfieri (due che credono ai generi in Italia, se Dio vuole) non potrebbero essere più diversi. Il tenente Colombo è il modello del primo, l’investigatore mangiato dalla vita (stile polar) quello del secondo. Si gode in entrambi i casi: leggerezza per Stucky (ma con una provincia assassina che non sarebbe dispiaciuta a Simenon), divertissement macabro per Il corpo. Le piccole cose che ci piacciono (e forse sono necessarie) nel panorama nazionale.

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

ANORA

Destrutturazione molecolare dei tre atti della commedia americana, il nuovo racconto americanologico di Sean Baker sceglie una traiettoria spiazzante e amorfa. La giuria di Cannes 2024, facendosi dire “non sarà troppo una Palma per questa commediola?” ha dato lezione di cinefilia, scoprendo la dimensione elitaria del gusto festivaliero. In verità si tratta – come ha detto Ilaria Feole e confermato da Baker – di Le notti di Cabiria meets John Hughes. E già questo basta, Ma in più abbiamo un’analisi di un sogno migratorio americano totalmente rovesciato, un’analisi dei rapporti di classe attraverso l’uso del corpo, e una disamina filosofica della distruzione della realtà illusoria (mai visto un personaggio ricondotto alla sua mediocrità quanto il protagonista). Sorprendente.

FLOW

Che stagione per l’animazione (di tutti i tipo, si pensi solo a Invelle e Il robot selvaggio)! Il film di Gints Zilbalodis, senza dialoghi e senza esseri umani, può essere considerato un tempestivo racconto di abissalità naturale in epoca di panico climatico. E se il gattino protagonista riesce ad essere straordinariamente credibile nelle sue movenze, è invece in un’astrazione anti-mimetica che si nasconde il valore del film, a-temporale (quando è ambientato?) e universalistico (la solidarietà tra specie giunge attraverso una negoziazione tutt’altro che lineare con gli istinti). Eccezionali anche i piani-sequenza, per quanto animati, e la rappresentazione dell’acqua, che funziona sia come specchio sia come microcosmo di vita e di morte.

BERLINGUER

C’è chi ha citato il Rossellini didattico, per il nuovo lavoro di Segre. Non sapremmo se essere d’accordo (e magari con qualche dubbio storico su quel Rossellini), certo è che Berlinguer si gioca su una lotta sottilissima tra cinema e baratro del docu-drama televisivo stile RAI. Autore e sceneggiatore sono troppo intelligenti per cadere nel burrone, ma la dimensione pedagogica è talvolta così sottolineata da rischiare l’irritazione. L’altra battaglia – su come si lavora, oggi, con i materiali d’archivio nell’epoca in cui tutti lo fanno – è anch’essa al limite. Di fondo, un film sulla perdita: della sinistra, certo, ma anche di un intero sistema sociale, quasi da far sospettare che si rimpianga la separazione netta tra le classi e tra gli elettorati piuttosto che cantare la nostalgia dell’azione politica.

IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA

Per fortuna che dietro la macchina da presa c’è una regista cinefila. Altrimenti questo sarebbe stata la solita lezione morale tratta dalla cronaca, con il ditino alzato e l’inutilità assoluta del parlare ai già convinti. Avendo invece trasformato la storia del protagonista in un coming-of-age adolescenziale tenero e stratificato (con suggestioni pop tra Harry Potter e il cinema alla Stand By Me), l’autrice ha buon gioco nel moltiplicare la virulenza del comportamento bullistico e l’insopportabilità della perdita. La cosa migliore, in fondo, non è tanto la denuncia della violenza quanto lo spreco irreparabile del potenziale umano e del futuro adulto, in particolare la fine del rapporto con l’amica del cuore, vero carburante emotivo del racconto.

QUI NON È HOLLYWOOD

Dopo tante polemiche inutili e infantili, il lavoro di Mezzapesa si rivela uno dei migliori true crime di questi anni. Non solo viene superato d’un balzo il malefico sensazionalismo delle docu-serie (come quella irricevibile su Yara), ma viene costruito anche una narrazione a mosaico abbastanza inedita – pochi hanno notato che i punti di vista diversi si passano il testimone mentre il racconto avanza cronologicamente (non è Rashomon, insomma). A parte i virtuosismi sceneggiatoriali, Qui non è Hollywood funziona – a dispetto del titolo – proprio perché è un po’ americano: quanti avrebbero lodato la disamina della provincia statunitense se al posto di Avetrana ci fosse stato un paesino della Louisiana o del Texas? Ecco, la stessa cosa – sul puritanesimo, la pochezza umana, il ruolo tossico della famiglia tradizionale, la perdita di punti di riferimento sociali – viene svolta qui.

PARIS, TEXAS

Wim Wenders è tornato. Gli ultimi tempi già segnati dal commovente Perfect Days e dal ritorno in sala di Il cielo sopra Berlino si arricchiscono del restauro (magnifico, e ve lo dice chi non è grande appassionato di colori in 4K) di Paris, Texas. Quel che allora era parso un racconto potente segnato da qualche dispersione, e da alcuni auto-compiacimenti in salsa shepardiana, mostra 40 anni dopo una limpidezza straordinaria, una trasparenza classica che lo sospinge verso la New Hollywood molto più che verso il cinema d’autore internazionale di oggi. E anche le rappresentazioni iper-realistiche del paesaggio USA, per quanto iconograficamente note, restano spettacolari e toccanti, quanto lo è Nastassja Kinski, di rara vulnerabilità.

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

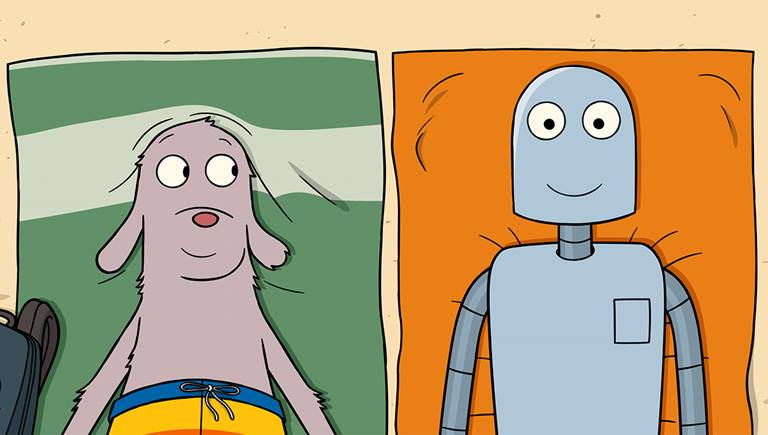

IL ROBOT SELVAGGIO

Segni di vita dall’animazione. Come per Il mio amico Robot, anche stavolta un’intelligenza artificiale antropomorfa – nata per uno scopo di servizio – interagisce col mondo in maniera malinconica. La natura viene per una svolta offerta nella sua crudezza, anche se i correttivi della seconda parte del film sembrano un po’ negare l’apprezzabile approccio etologico della prima. Comunque sia l’inno alla famiglia allargata (e non decisa dai legami di sangue) funziona bene e si rivela progressista senza il ditino alzato. Curiosa la scelta grafica di un tratto digitale quasi privo di un paio di passaggi di rendering. Come per i Spider-Man animati, siamo entrati nell’era per cui il fotorealismo non è più il fine ultimo? Meglio tardi che mai.

IDDU

Variamente sottovalutato (non dal pubblico, che gli ha tributato un ottimo riscontro), è invece una degna conclusione della trilogia sulla Mafia di Grassadonia e Piazza. Il tono, da fiabesco e dark, si fa grottesco, pur senza scimmiottare Elio Petri o una certa tradizione della commedia all’italiana più nera. Tutto si gioca sul non-incontro tra Servillo e Germano che – metacinematograficamente – si mandano pizzini che sembrano dialoghi a distanza di una sceneggiatura criminale. E anche la recitazione survoltata delle forze dell’ordine, in un gioco tra gatto e topo dove perdono tutti, finisce col contribuire alla sensazione di una processione ironica sul cadavere umiliato (dalla realtà) del cinema di denuncia civile.

THE APPRENTICE

In questo caso il rifiuto del pubblico è stato pregiudiziale. Al contrario delle attese, nessuno voleva veramente conoscere i dolori e le passioni del giovane Trump. Che Abbasi mette in scena come un uomo senza qualità, un mancato Kane la cui slitta rimane ben nascosta in un armadio di ricordi inutilizzati, dove le citazioni dal Macbeth o le influenze di Tom Wolfe non assumono mai un aspetto di “tragica grandezza”. Ovviamente, sullo sfondo si gioca anche una riflessione sull’America e su New York. Sacrosanto aver evitato l’aria scandalizzata del tipo “ma come è potuto succedere?”, preferendo l’atteggiamento del tipo “proviamo a capire com’è successo”.

SMILE 2

Cominciamo dalle basi. Parker Finn è un signor regista, e la prima mezzora (oltre al piano sequenza iniziale) è un saggetto di messinscena da proiettare al CSC. Così come Naomi Scott è una scelta controcorrente e umbratile per un manistream horror. Poi ovviamente l’idea è sempre la stessa, ma gestita con una carica di negatività così rovinosa da farci pensare a un trauma study sulla società contemporanea. La celebrità continua ad essere luogo di elaborazione simbolica dei nostri tempi e il fandom un protagonista delle narrazioni. Andrebbero visti in fila Vox Lux di Brady Corbet, Trap di M. Night Shyamalan e questo per costruire un bel triangolo cinefilo. Non tutto funziona fino alla fine ma Smile 2 va quanto meno rispettato (ottima la sequenza del “balletto mostruoso”, con un occhio a Gaspar Noé).

WOMAN OF THE HOUR

Raro caso di titolo inedito intrigante da piattaforma. L’esordio alla regia di Anna Kendrick (anche co-protagonista) recupera dalla cronaca un serial killer meno noto per costruirci intorno una storia legata al punto di vista femminile e alla dimensione predatoria di un ragazzo affascinante, inquietante, alfine mostruoso. La narrazione tesse temporalità complicate e chiede allo spettatore di seguire il filo rosso della violenza, intrecciandola con il ritratto di una donna molto sola e molto consapevole della propria intelligenza, oltre che con un pezzetto di storia della televisione americana. Tutte queste strade si sfiorano solamente, ma una strana forma di suspense e di acume umanistico hanno intanto detto quanto c’era da dire.

NOBODY WANTS THIS

Bisogna ammettere che le varie forme della comedy sembrano al momento le più pimpanti del panorama seriale, anche se non si può avere tutte le settimane Hacks servito sul piatto di portata. In questo caso il tema originale (una single quarantenne in odor di Carrie Bradshaw si innamora di un rabbino sexy) è stato ben concepito, e di conseguenza trattato con il giusto equilibrio di satira sociale e rispetto religioso. Diciamo che ci si sarebbe potuti spingere ben più in là con un po’ di coraggio, oltre al fatto che la chimica tra i due è molto più enunciata che percepita. Si sorride con garbo, sperando in punte più acuminate nella seconda stagione.

MONSTERS: LA STORIA DI LYLE ED ERIK MENENDEZ

Ryan Murphy sembra aver trovato nuova linfa (e soprattutto la “quadra” con Netflix) grazie all’antologica Monster, che peraltro somiglia molto come approccio ad American Crime Story. L’indagine antropologica è sempre americanologica (e viceversa), e Murphy rimane l’unico a declinare la finzione true crime in modo così controverso. Sbattendo lo spettatore da un punto di vista all’altro e offrendo alcuni episodi epocali (vedi quello di un unico piano sequenza nella deposizione sugli abusi sessuali: da brividi), è in grado di rovesciare continuamente il punto di vista morale. Di fondo, poi, l’analisi delle zone oscure dell’omoerotismo si conferma coraggiosissima, così come la sepoltura sarcastica dell’american dream dei migranti che ce l’hanno fatta. La televisione di Murphy (ovviamente insieme ai suoi team) appare il contrario esatto di quel che pensano di lui i detrattori – che però spesso guardano giusto un paio di episodi.

INGANNO

Che bello vedere Pappi Corsicato in testa alle classifiche mondiali di Netflix. Rispetto al piccolo, quasi segreto Perfetta illusione (con cui tornava al “suo” cinema dopo dieci anni), Inganno è quasi uno scherzo en travesti. Sarebbe troppo facile parlarne come di un mélo-noir nel segno di Sirk (che pure è citato nel primo episodio), nel quale lo stereotipo verrebbe decostruito come fanno i suoi miti Almodóvar e Fassbinder. La faccenda è diversa: Corsicato va fino in fondo al kitsch, e confeziona l’erotico patinato turistico che gli si richiede, pari pari. Ma al tempo stesso lo fa meglio di chiunque altro, sfruttando la sfacciataggine nuda di Monica Guerritore, le suggestioni omofile, e omaggiando in fondo anche gli accademismi di Lavia e gli anni Ottanta di Lamberto Bava, shakerato infine con la soap e l’estetica Canale 5. Applausi divertiti.

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

FINALEMENT

Dev’essere proprio vero che a una certa età gli autori si scrollano di dosso tutti ricatti del presente e acquistano una libertà e una leggerezza indicibili. Lelouch firma in questo modo uno dei suoi migliori film di sempre, interrogando sia la vita (con una certa qual stucchevolezza che gli è propria, ora però adorabile) sia il cinema. Ed è qui che si gode di più: la fantasticheria del protagonista in verità è una specie di coraggiosissimo cinema della demenza senile, nel quale la struttura va a ramengo e situazioni, ricordi, racconti dentro racconti, episodi, aneddoti, viaggi e dialoghi si srotolano senza gerarchie – a volte sembra quasi un Dupieux se Dupieux avesse 87 anni e lasciasse spazio alla malinconia. Sorprendente.

IL TEMPO CHE VI VUOLE + MAKING OF

Mettiamo insieme due film che apparentemente c’entrano poco (il bello di questo sito è che si fa un po’ quel cavolo che ci pare) ma parlano entrambi a modo loro del mito del cinema. E falliscono esattamente per questo motivo. Francesca Comencini è sincera, e dispiace che si sia persa nel labirinto del suo omaggio al padre: non sono tanto le epifanie, le fellinate, lo stile da docu-fitcion a non funzionare ma proprio la restituzione del cinema comenciniano (cui mal si attaglia il “magico” del set) e della propria vocazione, sbiadita in un personaggio femminile che – per quanto autobiografico – non ha un’identità e non si sa perché decida di fare film. Cédric Kahn, invece, mette umanità e ironia nel suo “film de tournage”, decide di mescolare rivendicazioni narrative e sindacalismi da set (con intuizione non banale) ma lascia con un pugno di mosche in mano quando opta per la solita galleria dei tic interni all’industria francese: produttori in fuga, soldi che mancano, registi macchietta, cammei illustri, attori tronfi, ecc ecc, come in una puntata qualsiasi di Dieci per cento.

LA MISURA DEL DUBBIO

Ecco un buon terreno di discussione per le metodologie critiche. Il film scritto, diretto e interpretato d Daniel Auteuil (in vena di one-man-show) offre una divaricazione vistosissima tra forza concettuale della storia e imperizia di messa in scena. In vari titoli recenti (Anatomia di una caduta è solo la punta dell’iceberg) la giustizia e i tribunali sembrano tornati ad essere un importante luogo simbolico per l’elaborazione dei nostri dubbi sul mondo che ci circonda. Ed effettivamente l’ossessione poco professionale del vecchio avvocato per un caso che fatica ad analizzare lucidamente diventa il perno di un discorso denso e ammirevole. Ma il caos sceneggiatoriale, le metafore visive puerili, le soluzioni registiche da primo anno di scuola del cinema, il pessimo uso dello spazio scenico sono una tortura per l’appassionato. Che cosa scegliere? Quale aspetto privilegiare? Eccola, la misura del dubbio critico.

WOLFS

Oltre a una scelta commerciale, la non distribuzione del film di Jon Watts nelle sale ma solo su piattaforma (in controtendenza rispetto alle ultime scelte dei colossi streaming) rischia di diventare simbolica. In effetti, se Clooney e Pitt, prima ancora che asset dell’OTT, vengono considerati ormai inadatti alle folle da grande schermo, cambia la prospettiva. Wolfs è pensato pigramente come puro veicolo per insistenti scambi di battute e occhiatacce tra i due divi. Nemmeno per un momento qualcuno sul set dà l’impressione di credere a qualcosa di più di un divertissement usa e getta. Il che andrebbe benissimo in due casi: A) se fosse divertente e B) se fosse stato creato uno “spazio estetico” per il divismo dei due. Nel primo caso lasciamo (penosamente) giudicare; nel secondo il lavoro è rimasto sulla carta. Un paio di gag sul mal di schiena non costituiscono né un discorso sul celebrity ageing né una decostruzione crepuscolare.

HIS THREE DAUGHTERS

Inizia benissimo. Un monologo (in verità si scopre che è un dialogo) della strepitosa Carrie Coon, con la sorella fuori campo, annichilita, ad ascoltare l’attacco di ansia e finta razionalità della parente. Poi la drammaturgia si normalizza, e si fa strada un teatro da camera borghese nel quale tira aria di quando Allen rifaceva Bergman (o di quando Baumbach rifà Allen che rifà Bergman), quindi troppo diluito per creare vero dolore. Le tre sorelle sono personaggi riusciti, va detto, ma manca un’idea di cinema che non sia il “prestige” psicologico da fiore all’occhiello della piattaforma. La claustrofobia dell’appartamento e della panchina esterna finisce col tagliare fuori, insieme al quotidiano, anche la società.

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

LOVE LIES BLEEDING

Nel catalogo del “lynchano” può anche starci un noir al femminile che cita il lessico del maestro (dalle strade perdute ai crateri facciali di Eraserhead) e lo abbandona per altri lidi. Rose Glass è un’autrice un po’ accademica, e il rischio con i suoi film è che si veda sempre in filigrana l’aspetto analitico, con qualche perdita nel campo del romanzesco. Tuttavia, tra corpi scolpiti di una queerness sincera e un pulp che ama costeggiare il fantastico, Love Lies Bleeding trova una sua cifra cruda, in particolare nell’avventura sentimentale di due giovani donne radicalmente estranee al mondo. E se sullo sfondo ci sono davvero Thelma e Louise, è solo per deformarne il ricordo con graffiti sovrapposti e un cadavere (squisito) nel bagagliaio.

CAMPO DI BATTAGLIA

Sotto l’aria vetusta di un drammone da sceneggiato italiano, batte l’esatto opposto. Il miglior Amelio da anni inietta nel formalismo inquietudine morale e indignazione storica pescando dall’inferno della Prima Guerra mondiale e dai suoi effetti. Inno alla diserzione tutt’altro che scontato, Campo di battaglia fin dal titolo spiega di un cinema di conflitti “imprigionati” – o ospedalizzati – perché non li vogliamo vedere. Ed è interessante come il tema del virus (la Sapgnola) e le sue evidenti analogie con il Covid vengano ribaltate: la pandemia di oggi ci serve a comprendere che cos’è successo allora, e non viceversa.

SPEAK NO EVIL

Remake americano dell’horror danese che ha avuto un certa fortuna (chiamarlo cult sarebbe davvero troppo) negli scorsi anni. Per tre quarti si tratta di un rifacimento quasi in fotocopia, compresi movimenti di macchina, scenografia, stile. Poi – senza fare spoiler – cambia completamente l’assunto di base con un’ultima mezzora oppositiva rispetto all’originale. Si tratta di un caso piuttosto raro ma indicativo: ci si “ribella” al nichilismo del capostipite e si offre al pubblico mainstream più violenza purché più “consumabile”. Il tutto funziona solidamente, anche se perde in parte il lato di riflessione sociale.

LINDA E IL POLLO

Quando l’autrice italiana Chiara Malta ha spiegato che la sua influenza principale è stata il Peter Bogdanovich di Ma papà di manda sola? abbiamo esultato in molti. Il cinefilo, infatti, oltre a immergersi in un’animazione fatta a straordinarie macchie di colore, viene stimolato dall’azione comica (e malin-comica) dove il disastro consegue a un’assenza, e la furia umoristica procede dopo un lutto. La comicità slapstick, animata o meno, è sempre una reazione a un vuoto, forse alla paura stessa della morte. Linda e il pollo capisce tutto questo e lo serve sul piatto con grande affetto: a costo di sacrificare l’incolpevole pennuto.

LIMONOV

Probabilmente nessuna catastrofe cinematografica scalzerà Limonov dalla vetta di peggior film del 2024. Caso esemplare di adattamento scriteriato (e dire che ci si sono messi Pawlikowski, oltre al regista e alla consulenza dello stesso Carrère). Eppure, sembra quasi del romanzo sia stato spremuto via tutto quel che c’era di potente e controverso per dare spazio ai lati più sordidi e inconcludenti del protagonista. Il vitalismo esasperato di Kirill Serebrennikov diventa qui qualunquismo psicologico, del resto irrelato al personaggio originale. Quel che è peggio, poi, si annusano riferimenti alla Russia putiniana tutt’altro che ostili o quantomeno volutamente ambigui.

REBEL RIDGE

L’unanimità delle reazioni (“incredibile, c’è un buon thriller su Netflix”) fa capire quanto basse fossero le attese e quanto discretamente si sia comportato il regista Jeremy Saulnier. L’evidente riferimento al primo Rambo – come noto totalmente diverso dai seguiti – è un merito cinefilo, per di più rispettando l’assunto di Ted Kotcheff e del titolo originario: “first blood”, ovvero l’eroe non uccide nessuno. L’aggiornamento al clima “Black Lives Matter” non è né pedagogico né forzato, anzi offre, nel contesto di questa anonima provincia americana, informazioni importanti sulla difficile distinzione tra polizia e milizia privata e sul razzismo bianco molecolare da small town. Non facciamone più di quello che è, ma almeno si intravede un tipo di cinema che si pensa come tale.

THE PERFECT COUPLE

Guilty pleasure? Rischia di non esserci il pleasure. La serie diretta da una sempre più irriconoscibile Susanne Bier (a proposito di smontaggio delle autorialità) ruota intorno al classico godimento crime verso i guai morbosi delle famiglie ricche e potenti. Si tratta di una formula Agatha Christie immersa nell’acido di uno stile survoltato con un cast cui è chiesto di recitare come in una soap. A salvare il tutto dovrebbe essere una meta-ironia di base dove non solo la serie processa sé stessa con dialoghi ammiccanti ma ci si concedono svolte narrative assurde con leggerezza, quasi a dire “sì, lo sappiamo che non ha senso, e proprio perché lo sappiamo dovete divertirvi con noi”. Solo che in mezzo a questo intento cervellotico e incasinato ci si diverte pochissimo.

BREVISSIME ITALIANE

Sono usciti anche, nell’anonimato e con risultati molto bassi al box office, alcuni titoli nazionali: Quasi a casa parte da una bella idea (il confronto tra un’aspirante cantautrice e una rockstar fuori di testa) senza riuscire a bucare il tetto di cristallo del tenero abbozzo; Taxi Monamour conferma la sensibilità di Ciro De Caro e di Rosa Palasciano, anche se la malinconica e sbilenca autenticità di storie e personaggi rischia di farsi imbrigliare da quello stesso minimalismo scelto come luogo del discorso; Anywhere Anytime ha un obiettivo apparentemente folle (rifare Ladri di biciclette nel 2024 con i migranti al posto dei poveri del dopoguerra) ma alla fine è il più limpido, il più sentito, il più nitido come messa in scena; Coppia aperta quasi spalancata ha il merito di stravolgere un po’ di strutture e giocare tra vero/falso, palco/fuori palco, poggiando sull’umorismo anarchico di Chiara Francini, ma il tema del poliamore diventa obsoleto, inerte, pedante; La scommessa e L’ultima settimana di settembre funzionano per motivi opposti (un po’ dark il primo, orgogliosamente tenero il secondo); Finché notte non ci separi è tutto quello che un talento come Pilar Fogliati non deve fare; Come far litigare mamma e papà è riempitivo da piattaforma capitato per sbaglio in sala (e come tale disertato). Il panorama sarà anche vivace, ma l’idea stessa che tutto questo cinema faccia a meno degli spettatori è preoccupante.

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

MAXXXINE

La conclusione della trilogia avviene in forma di trip cinefilo e videofilo intorno agli anni Ottanta, con un tono a metà tra Bret Easton Ellis e Ryan Murphy. Decisamente meno affascinante degli altri due, si sostiene attraverso il personaggio di Maxine e il magnetismo “moccioso” di Mia Goth, vero, corporeo punto di equilibrio di tutta l’operazione. Non bisogna dare troppo peso alle citazioni (da Schrader a Polanski passando per Hitchcock), o piuttosto considerarle parte di quell’atteggiamento postumo del “post(u)moderno” recente, nel quale non ci sono più relazioni dirette alla storia del cinema ma evocazioni archivistiche di un passato ridotto a set turistico – come qui la casa di Psyco.

TRILOGIA DI TI WEST

E qui ci riferiamo invece al bilancio dell’intera trilogia. Riuscita, in generale, anche solo per l’idea di una “collazione” piena di rimandi e reticoli interni (bene vederli tutti in fila) in forma d’autore. Ti West è troppo scanzonato e appassionato del genere per adottare le linee “arty” del prestige horror A24 e quindi procede a un lavoro sul canone che – se preso sul serio – farebbe acqua ma che – se preso comprendendo il grado di masquerade carnevalesca emulativa – funziona benissimo. Mia Goth è corpo assoluto e co-autrice di un doppio ruolo brutale, ma ciò che conta (pur senza eccedere in sociologismi) è il triangolo (ehm) sesso/morte/spettacolo che West considera spettrometro della sua visione dell’America rurale e urbana. Pearl si distingue per originalità e compattezza dell’american gothic ma X è il capitolo più genuinamente e spassosamente gore/core.

L’INNOCENZA

Di Kore’eda bisognerà pur cominciare a dire che stiamo assistendo in diretta alla costruzione e conferma di un maestro del cinema contemporaneo in grado di rivaleggiare con i classici. Di straordinario (nel senso proprio di fuori dalla consuetudine del cinema d’autore) ci sono domande umanistiche ed esistenziali poste nella maniera più alta e più giusta, senza dimenticare di interrogare il mezzo cinematografico e le sue forme. Facile a dirsi. Ma Kore’eda è tra i pochi a sapere come fare: per esempio arrischiare una narrazione “a meccanismo” e poi erodere ogni schematismo attraverso la flagranza della messa in scena e la forza contraddittoria dei personaggi (in tutt’altra direzione, anche Farhadi fa la stessa cosa, lambendo la manipolazione narrativa e svuotandola dall’interno). Finale struggente che sarà difficile dimenticare.

INVELLE

Anni di lavoro, di disegni, di cura maniacale, di tratto, di forma, di segno, di limatura, per arrivare a uno dei più grandi film italiani (non solo di animazione) di questi anni. Simone Massi capitalizza la sua intera, gloriosa carriera nel modo giusto e trova il miracolo di un lungometraggio che ha molto da dire della dinamica italiana tra mondo contadino e storia del dopoguerra e tutto da dire quanto a innovazione stilistica: è qui, infatti, che – senza temere di essere impegnativo per lo spettatore – Massi immerge il suo disegno b/n in un flusso inarrestabile che sembra far gemmare una forma da un’altra, dal dettaglio al totale, dal piccolo al grande e viceversa, senza un momento di stasi, creando una sorta di panta rei che sinceramente non avevamo mai visto (immagini che sorgono e sgorgano l’una dall’altra, sconfinando in quella successiva, negando la fatica stessa del lavorarle separatamente; come a dire che questo è il cinema nella sua natura essenziale).

IT ENDS WITH US

Se proprio, per accogliere la natura dei tempi che corrono, dobbiamo rispettosamente accettare che la contemporaneità abbia bisogno di racconti didascalici (Barbie, Povere creature!, C’è ancora domani), almeno pretendiamo che siano interessanti, come i tre citati. Qui no. Inoltre, c’è un problema allo stato pre-interpretativo: si può procedere a interpretazione critica se i livelli minimali di presentabilità di un prodotto in sala sono irricevibili (dalla sceneggiatura alla recitazione, dai totali ai primi piani, dal montaggio al suono: tutto è amatoriale)? Fatta questa premessa, il film di Justin Baldoni è un classico caso per cui il compitino contro la mascolinità tossica è gestito in maniera così grossolana e controproducente (vedi il trauma infantile del marito violento: ma stiamo scherzando?) che entra nella lista dei titoli da sconsigliare alle scuole e da vietare ai giovani futuri adulti.

BLINK TWICE

Didascalismo parte due. Ma un po’ meglio. Zoe Kravtiz esordisce dietro la macchina da presa con un apologo horror contro il patriarcato uber-capitalista, raccontando di un’isola edenica dove le donne “dimenticano” le violenze subite giorno dopo giorno. Chiara come il sole la metafora sulla cancel culture (ed è la cosa migliore), tanto quanto l’attacco alla corruzione tossica del maschio bianco ricco (e qui le cose sono decisamente più banali). Si aggiunge una confusione stilistica evidente e un caotica frenesia di toni (dal raccapriccio all’umoristico). Comunque meglio errori vitalistici e di eccesso piuttosto che il moralismo soap a tavolino.

LA VITA ACCANTO

Pluri-autorialità in conflitto. Marco Tullio Giordana, esperto in racconti dal forte intento civile e dall’afflato storico, si ritrova a gestire un dramma psicanalitico famigliare sceneggiato insieme a Bellocchio. Di conseguenza, per tutto il film, lo spettatore scopre via via la coerenza con la filmografia bellocchiana ma nota l’assenza dello stile astratto e simbolico del regista emiliano – che avrebbe scosso il pesante allegorismo del racconto per trasformarlo in un presepe famigliare da incubo. Solo la generosità delle interpreti (sugli uomini meglio tacere, persino Paolo Pierobon soccombe) riesce ad evitare lo scult dietro l’angolo.

THE BEAR 3

Non facile costruire un’intera stagione sulla stasi. Volontariamente, cocciutamente, Christopher Stoner e il team creativo decidono per un’annata meta-narrativa dove succede pochissimo e il materiale stesso rimane congelato come il protagonista Carmy. Il passato si fa ossessione, il futuro non c’è (perché non c’è nel capitalismo ansiogeno rappresentato dalla ristorazione), e il presente è un labirinto di schegge, come al solito esemplarmente raccontato dal montaggio atomizzato e dagli ingredienti che vanno provati e riprovati. Evidente, ma piacevole, il parallelismo tra cucina e set, tra piatto e sceneggiatura. E comunque, quando si presenta un episodio 6 come quello che trovate in questa terza stagione, non si può che voler bene a The Bear.

PRISMA 2

Se c’è uno showrunner che non ha nulla da invidiare ai migliori colleghi statunitensi e britannici, questo è Ludovico Bessegato. E se Skam sta cominciando a mostrare la corda per aver voluto a ogni stagione individuare un problema teen specifico, Prisma ne è l’evoluzione più convincente. In questa seconda stagione, Bessegato – dopo aver posto le basi – si sente libero di fare quello che vuole, e srotola uno stile-acquario, immersivo, dove avvenimenti, voci, volti, amori, litigi, tabù, vengono armonizzati in un potente flusso formale e musicale (per una volta, ottime scelte, non da playlist algoritmica). Al fondo, rimane comunque il segreto vincente dei primi Skam: questi ragazzi hanno qualcosa da dire, scelte da fare, identità da scoprire, e tutta la vita davanti, al contrario dei cinquantenni stanchi e imborghesiti del cinema italiano, di cui non ci frega quasi mai un tubo.

HOUSE OF THE DRAGON 2

Siamo certi che non sia facile creare progetti paralleli a partire da una grande narrazione primaria e archetipica come quella del Trono di spade. Bisogna infatti trovare un equilibrio instabile tra fan service e innovazione. Equilibrio che nemmeno questa seconda stagione trova (anzi, aveva più vivacità intellettuale la prima). Troppo parassitario il rapporto narrativo e iconografico con il capostipite e troppo legnose le contrapposizioni tra casate e pretendenti per raggiungere la temperatura epica indispensabile alla riuscita della saga. E, pur essendo una serie ad alto budget, permane la mediocrità degli effetti speciali quando ci entrano in scena i draghi, questione irrisolta del fantasy televisivo.

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

ALIEN: ROMULUS

Per fortuna si torna su un’astronave e si torna alla caccia. Ci sono voluti molti anni per capire che cosa fare della saga aliena, ma Ridley Scott alla produzione e Fede Alvarez in regia (e sceneggiatura) hanno trovato la quadra rispolverando l’idea originaria: un’anima interna da B-movie fortemente ancorato alla valorizzazione estetica del set. Con una storia riuscita (sia pure troppo preoccupata e parassitaria – è il caso di dirlo – nei confronti della mitologia originaria, compresi i rovinosi Prometheus e Covenant), Alien: Romulus scarta qualsiasi tentazione allegorica. Anche se ci sono un androide nero, ribelli multietnici, maternità orrorifiche, simboli fallici e vaginali a iosa, nulla di tutto questo suscita grandi metafore. Conta l’azione, come giusto che sia, e conta che mostri e umani si confrontino secondo i codici animaleschi ed elementari della selezione naturale. Adorabile il fatto che sia stato girato in Ungheria e che ungherese sia la folta troupe (compreso, al prostetico, l’ottimo Iván Pohárnok, quello di Midsommar). Si segnala una maestosa sequenza in assenza di gravità, e una Cailee Spaeny (altezza 1,55 contro l’1,82 di Sigourney Weaver: e questo cambia molto nella dinamica dei movimenti), sempre più elettrica dopo la Priscilla di Sofia Coppola e la fotografa di Civil War: quando si dice saper scegliere i film giusti.

TRAP

I due cervelli-cinema americani al momento sono Soderbergh e Shyamalan. Il secondo cerca di restare attaccato al mainstream con un doppio meccanismo: thriller/horror sempre più “estivi” (nel senso di divertissement) e teoria dello sguardo sempre più estrema. Trap raggiunge vette di consapevolezza filosofica acutissime nel momento stesso in cui mette al rogo ogni meditabonda lentezza à la The Village. Stavolta Shyamalan chiede aiuto al patrimonio di De Palma per arrivare al solito Hitchcock da una libidinosa e libidinale porta secondaria. Siamo con l’assassino? Non del tutto, ma è il killer a insegnarci che bisogna saper guardare, distogliere l’occhio dal palco e analizzare lo spazio (sociale) circostante. Solo quando anche gli altri (le altre: la popstar, la moglie, la figlia) imparano a uscire dagli schemi e dai rapporti di forza stabiliti, possono affrontare la furia omicida maschile. Povere famiglie USA, che Shyamalan fa a fettine da The Visit in poi. PS. aspiranti registi del CSC: prendete i film di questo autore per apprendere lezioni di regia inquadratura per inquadratura.

CATTIVISSIMO ME 4

Tutto dipende dalle aspettative. Se, come chi scrive, andate in sala consapevoli che l’età dell’oro dell’animazione sperimentale di massa è finita da 10-15 anni, il quarto episodio della saga (ma in verità sesto, contati quelli dei Minions) apparirà meno letale del previsto. Se invece arrivate carichi a molla e intransigenti verso le furberie Illumination, beh allora ci saranno solo irritazione e astio. La storia è scritta piuttosto male (linee narrative che faticano a convergere), ma l’aspetto ritmico/stimolativo giustamente prevale, e il tutto – inteso come catalogo di gag e accidenti – funziona come anti-depressivo cinematico e anti-spastico da grande schermo. Per il resto, che qualcuno ci salvi dai music supervisor e dalle playlist vintage sparate a palla in colonna sonora (funzionò solo nel primo Guardiani della Galassia, il resto è noia).

MILLER’S GIRL

Al minuto uno la voce fuori campo di Jenna Ortega ha già pronunciato la parola “gotico”. Pur non c’entrando nulla con il contesto (la storia di una studentessa che cerca di sedurre il professore di Letteratura spingendolo a superare i confini etici), la piccola star è immersa in un contesto fantasmatico e decadente. Ambientato in soli quattro spazi (l’aula, il giardino della scuola e le due case), questo dramma verbosamente confuso sull’incertezza delle regole dell’attrazione riesce a fallire ogni singola occasione di interesse narrativo e di sottigliezza psicologica. Attraversato da una percepibile misoginia, chiude con un finale ancora più irrisolto e ambiguo. Razzie Award in arrivo, anche per il povero Martin Freeman, incolpevole ma disastroso.

MADE IN ENGLAND: THE FILMS OF POWELL AND PRESSBURGER

A scuola di cinefilia. Il doc di David Hinton (ora su MUBI) è cinefilo due volte. La prima perché è proprio quel tipo di amore per il cinema che ci ha fatto amare Powell e Pressburger (provate a guardare senza cinefilia Scala al Paradiso o I racconti di Hoffmann e perderete tutto); la seconda è lo sguardo del narratore Martin Scorsese. Scorsese, come già dimostrato tante volte, possiede una vocazione unica per le analisi critiche dei film che ama, riempite di così tanto affetto e tale ricchezza interpretativa da diventare irresistibili. Se si aggiunge che è stato proprio il cineasta americano a “salvare” Powell dall’oblio e a dargli una nuova vita artistica, la commozione tracima (per una volta, un sentimentalismo ben riposto). La qualità degli estratti è sublime, e anche questo va apprezzato per uno dei migliori documentari sul cinema di sempre.

BABY RUBY

Inedito distribuito da Netflix, Baby Ruby è opera di una stimata drammaturga teatrale, Bess Wohl. Purtroppo è il classico caso di buone intenzioni sostenute da un impianto simbolico greve e pedante. La storia di una giovane donna, appena diventata mamma, alle prese con una depressione post-partum non diagnosticata, viene messa in scena come un delirio paranoico dai tratti orrorifici. Ciò permette a Noemie Mérlant un generoso tour de force attoriale ma perde il confronto con tutte le messe in scena traumatiche di questi anni. A proposito di maternità problematiche o negate, basta infatti citare Hungry Hearts di Saverio Costanzo, Pieces of a Woman di Kornél Mundruczó, Titane di Julia Ducornau, La figlia perduta di Maggie Gyllenhaal o la serie Servant per avere un ricco ventaglio di approcci al tema non banali e ricchi di metafore meno consumate.

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

DEADPOOL & WOLVERINE

No, non è la prima volta che il MCU dimostra di aspirare a una fan base collocata all’altezza dell’enciclopedia pop di ragazzi delle scuole medie (o di adulti che ne sono nostalgici). Ma, scurrilità scatologiche a parte (mai visto un umorismo più reazionario di quello di Deadpool), l’idea di rendere testuale ogni discorso intorno alla Disney e farne un enorme giochino meta-narrativo è miserrima. Anche perché sfruttata al midollo. Il multiverso è ormai un semplice cubo che serve a recuperare qualsiasi personaggio senza nessuna regola interessante e, rispetto all’uso creativo che ne fanno per esempio gli Spider-Man animati della Sony, appare dilettantesco. Il vero discorso industriale da fare è un altro: si può notare che, dentro le IP (i supereroi Marvel/Disney), si esce dalla crisi rilanciando le poche IP che funzionano davvero. Ovvero le IP al loro interno si comportano internamente proprio come l’intera industria dell’audiovisivo quando cerca di sfruttare le IP per sopravvivere. Per il resto tra un film di due ore e un evento del Comicon ormai non c’è più una grande differenza.

DARK MATTER

Funziona meglio il multiverso della serie tratta dal romanzo di Blake Crouch (anche ideatore). In questo caso si parla di un fisico che costruisce una macchina in grado di generare un corridoio tra mondi alternativi, e che cede alla hybris finendo col generare troppi sé stessi. Sebbene lo stile sia talmente pigro e quadrato da candidarsi ad anti-complex TV, episodio dopo episodio questa fantascienza classica conquista proprio per la sua estraneità alle mode. Molto si deve a una coppia (Joel Edgerton e Jennifer Connelly) in grado di umanizzare personaggi poco più che legnosi, ma – nel contesto della produzione streaming contemporanea, totalmente priva di bussola – il tutto trova un dignitoso posto al sole.

REALITY

I rapporti tra file audio, podcast, registrazioni, documenti sonori e cinema si fanno più stretti. E l’intreccio con il sotto-genere dell’interrogatorio (da Una pura formalità al recente Upon Entry) si staglia sullo sfondo di questo esperimento di Tina Satter, i cui dialoghi in unità di tempo, luogo e azione sono fedelmente quelli di un’indagine reale. La domanda di base (il leak è giustificato se pensi che il tuo Paese sia sotto attacco?) si perde un po’ nel meccanismo “gatto e topo” tra agenti FBI e protagonista sospettata, ma la teatralizzazione dei rapporti di potere nell’America trumpiana riesce perfettamente (a cominciare dalla stanza spoglia e disabitata in cui si svolge il colloquio). Somiglia al Soderbergh recente senza averne però la forza politica. Performance sorprendente di Sydney Sweeney.

IL CASO YARA

Chi scrive ammette un impasse. Come si recensisce una docu-serie? Esiste un’estetica del prodotto? Ha senso cercarla? In sua assenza, pare che ci siano solo due strade: quella di analizzarne i contenuti giornalistico/investigativi o quella di giudicare la caratura morale dell’iniziativa. La seconda va scartata a priori: se avete visto anche solo 2-3 docu-serie sapete che gli autori passano con un carrarmato sulla sensibilità di chiunque, pena il rischio di perdere spettatori. Sulla prima, fortunato chi ha le competenze. Resta, quindi, da parte nostra giusto qualche annotazione narrativa e cioè: se il pur discutibile Sanpa aveva dalla sua la capacità di evocare il simbolo psicanalitico di una nazione (il patriarca e i figli metaforici da salvare), qui non si intravede una polarità così intensa, e si rimane confinati alla solita, italica provincia mostruosa. Oltre ogni ragionevole interesse.

UN PIEDIPIATTI A BEVERLY HILLS – AXEL F

I danni della nostalgia pop a tavolino. Quello che, al di là del titolo italiano, chiamiamo semplicemente Beverly Hills Cop 4, è l’ennesimo tentativo di Netflix di blandire gli abbonati over 50 con personaggi e storie anni Ottanta. Eddie Murphy, che con la sua casa di produzione sta gestendo da tempo la sua icona over-60 (in un triste mix di irriverenza giovanile fuori tempo massimo e stanchezza anagrafica), cerca di fare più chiasso possibile. Tornano anche gli attori di quarant’anni fa, in una parata del rimpianto che non ha la necessaria dignità per pensarsi come orgogliosamente anziana e post(u)moderna. Certo che con lo streaming-cinema a volte il concetto di usa-e-getta assume significati cosmici.

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

TWISTERS

Lo strepitoso capostipite di De Bont sancì il “blockbuster teorico” degli anni Novanta (meccanismi spettacolari che fungevano da documenti consapevoli dello stato dell’arte dell’effetto speciale e da meta-sfide supercinematografiche: filmare il vento una di queste). Il sequel trent’anni dopo cambia obiettivo: accenni minimali al cambiamento climatico e attenzione invece alle “due Americhe” (meteorologia scientifico/progressista contro domatori cowboy di tornado). Vincono i secondi, l’America tanto profonda e radicata da trivellare un pickup sul terreno per non farsi portare via dagli uragani (della Storia). Intelligentissimo fingendo di essere rozzo. Con un pizzico di cinefilia, tra Oz e Frankenstein.

HORIZON – CAPITOLO 1

Avremmo dovuto analizzare il doppio capitolo di quattro, ma l’insuccesso ha rimandato a data da destinarsi il secondo episodio. Del primo si può dire (a parte un curioso e accumulatorio teaser finale del numero due) che si tratta di un’opera forse leggermente diversa da quel che ci si aspettava. Assai più “manniano” che “eastwoodiano”, trova nella riflessione sulla landa e sulla proprietà un fulcro di racconto essenziale, che tiene a bada i molti satelliti narrativi centrifughi e bruscamente ellittici. Niente western crepuscolare e malinconico, molta più azione controversa e durezza da frontiera, campo in cui funziona benissimo. Lo spirito è comunque seriale a tutti gli effetti, tanto da farci chiedere (visto che la spettacolarità e il formato appaiono più claustrofobici del previsto) se non valesse la pena pensarla da subito come una serie prestige da piattaforma, ovvero ciò che Warner adesso cercherà comunque di ottenere dal girato.

FLY ME TO THE MOON

Una volta Gualtiero De Marinis scrisse di non ricordo quale film un commento che suonava più o meno: “è talmente pedante che se non capisci il messaggio viene a bussarti a casa per ripeterlo”. Ecco, il film di Greg Berlanti è così. Da una parte impagina il tutto come un classico platform movie (cioè una specie di stile da vecchio film per la TV però con valori produttivi da 100 milioni di dollari), dall’altra utilizza la storia della “pubblicità della Luna” come un lungo, snervante discorsetto sui media, sulla pubblicità, sull’America, sul concetto di falso storico. Almeno si può vedere come un “documentario” su Scarlett Johansson: i suoi oufit, i suoi accenti (in lingua originale), i suoi ritmi da screwball meritavano di meglio.

IMMACULATE