Autore: Roy Menarini

CONFINI, SOGLIE, STECCATI TRA CINEMA E GENERI

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

GREEN BORDER

Ci vuole una piccola, ma essenziale, preparazione geopolitica per comprendere ciò che accade al confine tra Bielorussia e Polonia, e il perché della beffa finale rispetto ai profughi ucraini. Ma è l’unico ostacolo di un film il cui difetto principale è proprio il contrario, ovvero un didascalismo di fondo faticosamente nascosto tra i rami e le fronde del bosco di confine. Ammirevole, giusto, forte, il discorso di Holland dimentica però di trovare una chiave stilistica, affidando al bianco e nero e alla camera a mano sia l’estetizzazione sia il “morso di realtà” rispetto all’inumano trattamento dei migranti in Europa. Più interessante la scansione in capitoli, sorta di polifonia romanzesca dove si mescolano i punti di vista, a costo di dimenticare per strada qualche personaggio per troppo tempo. In ogni caso un peccato la scarsa promozione, con conseguente insuccesso in sala.

UNA BUGIA PER DUE

L’antipatica sentenza sarebbe la solita: “un tipo di film che in Italia non sappiamo fare”. Quale tipo di film? Una commedia di sceneggiatura a fior d’acqua che, come nella canzone leggerissima di Colapesce/Di Martino, in verità contiene un’estrema malinconia. Ed esamina un bel pezzo di società francese, con tutti i suoi stereotipi e tutto l’opportunismo che il lavoro contemporaneo suggerisce. Il giovane avvocato che approfitta di una malattia (che in verità non ha) per fare carriera sarebbe stata feroce se monicelliana, ma funziona lo stesso anche graffiando senza infierire.

HOW TO HAVE SEX

Per motivi distributivi (esordio di una giovane regista inglese, marchio MUBI, storia ambientata in un non-luogo vacanziero) il film di Molly Manning Walker rischia di essere confinato al confronto (in perdita) con Aftersun. Evitando i paragoni, invece, il coming-of-age di tre adolescenti di periferia nel tipico “macello ormonale” di Creta, pur sembrando un po’ programmatico – anche nell’ossimorica costruzione dell’autenticità – via via si complica, si annerisce, sfugge al rischio di cinemino a tesi. Ed esplora i confini della sessualità e del consenso con una precisione che ammette le sfumature e rinuncia al pedagogismo di moda oggi.

UPON ENTRY

Cinema della claustrofobia (che poi diventa esteticamente claustrofilia), assai cinefilo per come valorizza il budget lillipuziano e per come fa circolare aria da B movie pur di denuncia. Il film-interrogatorio non è cosa nuova (da Guardato a vista di Miller a Una pura formalità di Tornatore) ma qui ci si smarca sia dal noir sia dal racconto metafisico della notte buia e tempestosa. Il racconto ambientato nel confine aeroportuale diventa politico, le domande ribaltano identità culturali e identificazioni psicologiche, in 77 minuti tiratissimi che fanno bene allo spettatore.

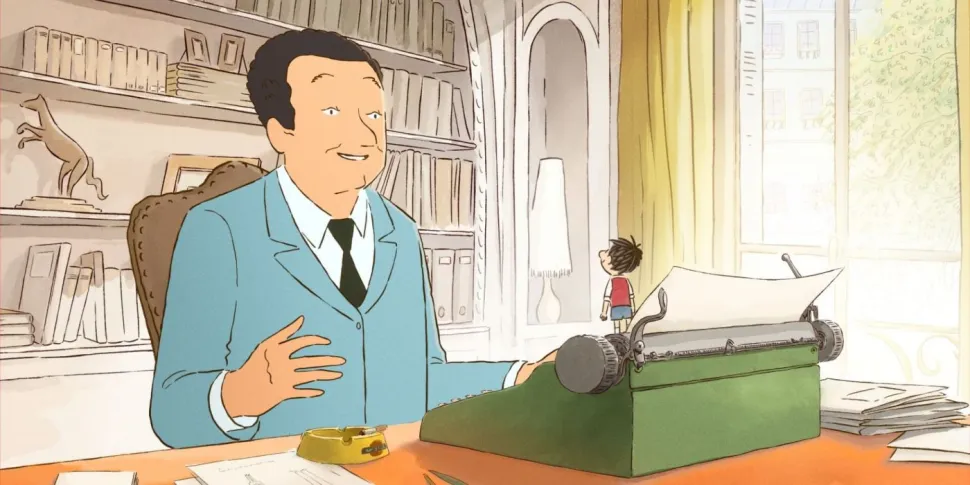

LE AVVENTURE DEL PICCOLO NICOLAS

Terzo film della serie di Nicolas, spesso un po’ snobbato anche dagli esperti di animazione per la sua fin troppo impalpabile raffinatezza e per l’indirizzo apertamente infantile. Questo sequel, però, è una sorpresa: pur mantenendo toni e timbri lievi, riesce nell’impresa di non rendere indigesto l’impianto meta-narrativo dei due creatori che dialogano con il proprio personaggio. Anzi, tutto diventa più sorprendente (e graficamente vario), permettendo persino ai traumi della storia francese di fare capolino, tra infanzie perdute, infanzie nostalgiche e infanzie da costruire.

TE L’AVEVO DETTO

Perché tanto odio? Si rimane basiti di fronte alle umiliazioni che Ginevra Elkann fa subire ai suoi personaggi femminili. Questione di gusti, per carità, ma deformare Valeria Bruni Tedeschi e Valeria Golino fino al sordido funzionerebbe se ci fosse un progetto di sovversione freak del nostro cinema d’autore. Invece è solo un’altra ondata di calore (dopo quella di Siccità) buona per intrecciare episodiche vicende di persone infelici, scontente o più facilmente patologiche. Progetto incomprensibile, e del resto rifiutato in blocco dal pubblico.

TUTTI TRANNE TE

Nessuno lo ha visto arrivare, il successo di questa rom com. Cui diamo il bentornato, visto lo stato di crisi (o di coma) del genere. Non che ci sia da strapparsi i capelli dalla gioia, visto l’esito. Si tratta di un cine-bacio di San Valentino dove due attori non particolarmente dotati – se non di bellezza – danno vita a una specie di strano ibrido tra Nora Ephron e Tempation Island. Buone notizie ce ne sono poche, forse l’unica è proprio il fatto che la commedia romantica torni in sala e abbandoni il triste declino dello streaming usa e getta. Tuttavia, cercansi sceneggiatori in gamba e soprattutto interpreti che valgano almeno un’unghia di Meg Ryan, Julia Roberts, Hugh Grant, Tom Hanks, Billy Crystal.

RACCONTI PRIVATI TRA UMANESIMO E FARSA

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

THE HOLDOVERS

Autore sensibile, ma quasi condannato a una empatia controllata che non si trasforma mai né in mélo esplicito né in drama dal consapevole gusto hollywoodiano, Payne porta avanti una filmografia tanto coerente quanto poco incisiva. Lontani i tempi urticanti di Election, la scuola ridiventa sfondo per un racconto che gioca di sponda tra umanesimo salingeriano e cinema anni Settanta, evocato però superficialmente, forse soffrendo di un complesso di inferiorità verso Paul Thomas Anderson (che sembra uno spettro che si aggira minaccioso per il film, capace di costringere Payne alla timidezza). Ovviamente, nessuno nega si tratti di un lavoro di qualità, dalla direzione degli attori alle finezze narrative e psicologiche, ma il rischio di smussare gli angoli a forza di tenerezza è quello di disperdere un talento su cui si avevano ben altre aspettative.

YANNICK

Ormai bisogna prenderlo sul serio, Quentin Dupieux. Autore totale e ambizioso (anche se l’apparenza è opposta: un regista sornione, parodistico, che sovverte i canoni della seriosità francese), questa volta racconta – con mirabile unità di tempo, luogo e azione – una ribellione spettatoriale che diventa ambigua riscrittura umoristica della solitudine. Ma mentre altri si sarebbero accontentati di un gioco pirandelliano, magari anche gustosissimo, Dupieux riesce a spiazzare le attese, seminare domande più che risposte, farci dubitare del sistema estetico in cui viviamo, e sfiorare anche il tema del populismo – senza ditino alzato. Appena sotto Mandibules e Incoryable mais vrai, ma sempre ad alta quota.

I SOLITI IDIOTI 3

A proposito di toni finto-demenziali, certo Biggio e Mandelli non sono Dupieux ma giocano su un campo non troppo dissimile. Unici comici in Italia oggi che flirtano con il pecoreccio e l’escrementizio (il paragone più utile è Sacha Baron Cohen), costruiscono – se si sta al gioco – un film a tratti esilarante, dove il nichilismo corrisponde a una precisa visione (apocalittica) del presente. Il turpiloquio diventa pura surrealtà, e le gag – pur spesso riciclate dai personaggi ben noti (tornati per rilanciare il duo) – funzionano spesso. C’è poi la sequenza al museo che vale il biglietto, per come satireggia il sistema sempre più autoreferenziale dell’arte (super)contemporanea.

FARGO 5

Dagli idioti agli stupidi (buoni e cattivi) che popolano come sempre la serie di Noah Hawley. Lo showrunner, consapevole di aver smarginato in territori troppo sbadati nella quarta stagione, torna sontuosamente con un racconto denso e fantasioso. Al centro, l’americanologia aggiornata al trumpismo, dove vengono messi a confronto un populismo buono, un militarismo biblico e un’imprenditoria cinica – che però sa riconoscere ciò che è importante salvaguardare quando tutto va a rotoli. Come al solito, la filmografia coeniana è saccheggiata in orizzontale, e le due protagoniste (con menzione d’onore per Juno Temple) meritano il piedistallo.

MONARCH

Sinceramente ben pochi avrebbero scommesso un soldo bucato su una serie spin off del già non irresistibile (eufemismo) MonsterVerse di Warner/Legendary. Certo non è un capolavoro, ma bisogna ammettere che questa serie a zonzo tra gli anni ’50 (con aggiornamento realistico della FS d’epoca) e presente alternativo funziona meglio del previsto. Il budget non può essere gigantesco, quindi i mostri si vedono pochino, ma basta Kurt Russell – con figlio clone come coprotagonista – a fare simpatia, tra ricordi carpenteriani e un’attitudine da B-movie più sincera di quella dei lungometraggi collegati.

SKAM 6

L’interesse verso Skam sta vertiginosamente scendendo, lo si capisce a livello empirico (e i dati confermano). Peccato perché il disimpegno dei giovani spettatori sembra dovuto alla mal sopportazione verso un difficile transito verso nuovi volti, nuove storie, nuove atmosfere (lontane dagli esordi). Ma, anche se è possibile che la serie di Bessegato stia diventando un plaesure consapevole per spettatori anagraficamente maturi, bisogna concedere l’onore delle armi. Non tutto funziona, e la casistica dei disordini patologici adolescenziali rischia di limitare la freschezza degli argomenti. Detto questo, si continua a restare a livelli che gran parte dei teen drama nazionali si sogna, specie per direzione degli attori e credibilità dell’universo messo in scena.

(IM)PERFEZIONE DEL CINEMA E POLITICHE D’AUTORE

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi. In questa puntata, solo tre titoli affrontati un po’ più a lungo.

PERFECT DAYS

Ritorno in grande stile di Wim Wenders dopo alcuni anni di appannamento (in particolare nel cinema di finzione, mentre nel campo del documentario si erano viste cose buone, anche se non all’altezza del compagno di strada Herzog). Perfect Days spiega la differenza tra film “buono” e film “buonista”, depurando ogni forma retorica di feelgood movie attraverso una strategia di “rarefazione ripetitiva” che – proprio attraverso la scansione della giornata e l’interazione con le geometrie architettoniche dei bagni pubblici di Tokyo – costruisce un ambiente narrativo e iconografico capace poi di assorbire le svolte drammaturgiche più mélo. Filmare la dignità, del resto, è impresa per pochi, e Wenders la compie con pochi, significativi gesti cinematografici (e un attore protagonista perfetto come il titolo): la breve sequenza con la sorella oggi potrebbe essere girata da ben pochi altri autori (forse Eastwood). Bisogna invece aspettare la fine dei titoli di coda – e speriamo che almeno i cinefili lo abbiano fatto – per conoscere la parola giapponese che indica la luce cangiante che traspare attraverso gli alberi: essa cambia ogni volta, così a dimostrare che immobilità del quotidiano (attraverso il controllo del tempo) e sorpresa fenomenica sono due forze da mantenere in equilibrio instabile mai uguale a sé stesso. Inoltre, lampi di Ozu (pur meno di quanto si dica) e di Tati (alcune gag sulla “modernità”, specie quelle dei bagni che si oscurano, ricordano Hulot) saettano lungo il racconto. Ovviamente il tema della vita analogica contro la superficialità della vita digitale nasconde un certo conservatorismo, ma Wenders si può permettere di fare il moralista – nel senso settecentesco del termine. Ed è curioso che in un film nel quale le traiettorie urbane sono tutte simili e centripete il ricordo corra alla Trilogia della strada degli anni Settanta, anche per la scelta della musica che accompagna il viaggio in auto – un canone e un repertorio noti, ma comunque struggenti. Insomma, sinceramente, una vera sorpresa.

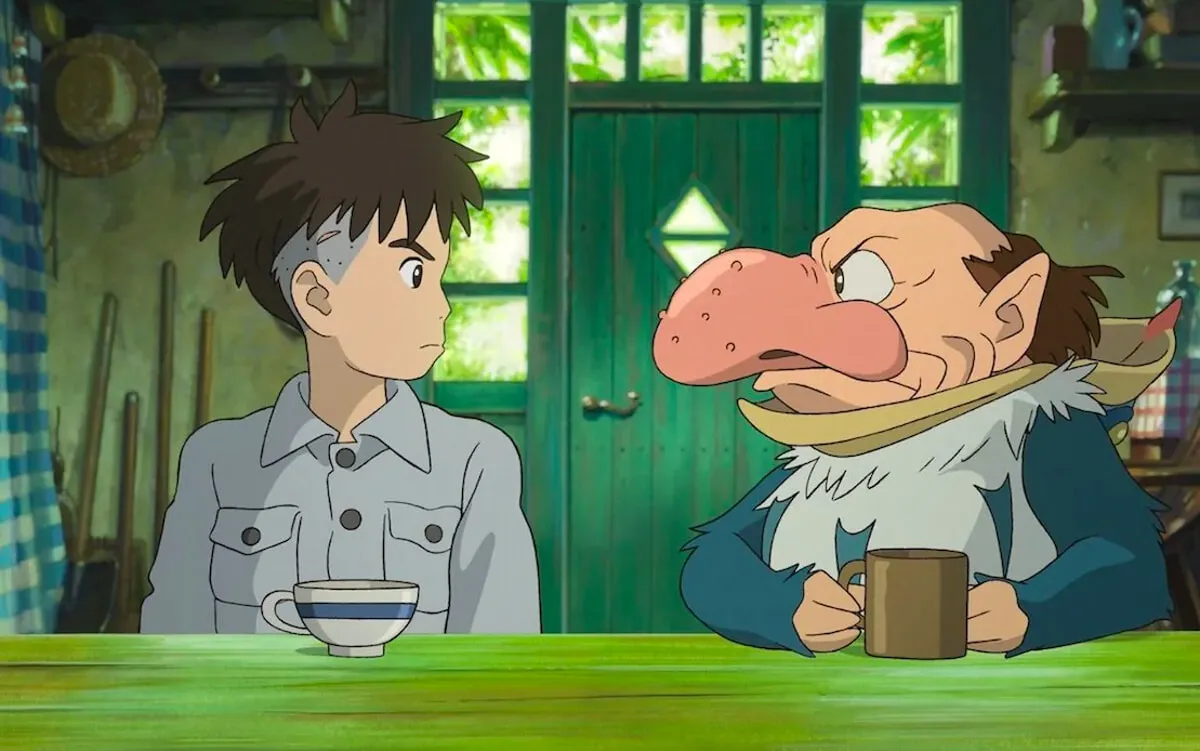

IL RAGAZZO E L’AIRONE

Per quanto abbiamo imparato a conoscere Miyazaki, per quanto ormai la letteratura sul suo cinema sia ampia e circostanziata, capiremo questo film tra 20 anni. Densissimo racconto di formazione, riflessione a strati sul mondo e sui mondi, meditazione composta ma angosciata sulla rovina dell’ambiente come ecosistema collettivo, catalogo di metamorfosi e di forze simboliche, elogio delle figure femminili (che si versano l’una dentro l’altra in diversi stati anagrafici), tripudio di arte del disegno che – come al solito – diviene lezione di rappresentazione figurativa in atto, infine anche canto pacifista di fronte al concetto di guerra immanente con i consueti fantasmi del trauma bellico qui ancora più profondi del solito: tutto questo fa parte dell’ultimo capolavoro del maestro, dieci anni dopo il formidabile Si alza il vento (che aveva spiazzato molti, in verità). Inspiegabile il tentativo di alcuni di produrre classifiche interne alla filmografia dell’autore: Il ragazzo e l’airone è un’opera primaria e maestosa e – come detto – oscura, i cui temi e significati necessitano di tempo per sedimentare ed essere analizzati. Di immediato, invece, c’è il successo clamoroso del film, a dimostrazione che la cultura della conoscenza (la patrimonializzazione di un autore) permette di costruire un pubblico curioso e rispettoso.

ENEA

Che ci si possa scannare sui social per un’opera seconda di Pietro Castellitto è cosa che desta meraviglia. Ma se ci allontaniamo dalle forme più isteriche di simpatia o antipatia nei confronti del figlio d’arte (di questo, più che del film in sé, si parla in giro), troviamo la naturale evoluzione dell’autore di I predatori. Pur con maggior programmaticità e avendo forse lasciato un po’ troppo in ombra il lato comico più spassoso che emergeva nell’opera prima, Castellitto si conferma sostanzialmente l’unico a fare cinema surreale generazionale, lontano da tutto l’impegno, l’allegoria, l’indagine sociale e le battaglie ideologiche di altri autori nostrani. La forma a scenette giustapposte lo fa sembrare un Ecce Bombo post-cafonal e tutto interno alla borghesia conservatrice, che viene scuoiata senza porsene al di fuori: il protagonista è sostanzialmente una merda arrogante, e il volto del regista/attore è talmente irritante che vorresti prenderlo a badilate. Ma il profluvio di idee, bizzarrie, gag, intuizioni spiazzanti, frustrazioni contorte, squarci di emotività, dentro un catalogo di soluzioni stilistiche che sembrano annientare ogni coerenza e continuità, pretende di essere preso sul serio e sicuramente copre uno spazio che nel cinema italiano (lo chiameremo già post-sorrentiniano?) al momento non esiste. Peccato per un personaggio femminile (Benedetta Porcaroli) passivo e buttato via. All’opera terza capiremo se le ambizioni andranno oltre la passione per il sabotaggio meta-borghese.

I MIGLIORI FILM DEL 2023

Come ogni anno, ecco la classifica dei migliori film dei dodici mesi passati. Si tratta di una top 20, con l’aggiunta di vari “posti caldi”. I titoli presi in considerazione hanno avuto distribuzione ufficiale in Italia tra 1 gennaio e 31 dicembre 2023, in sala e su piattaforma, purché inediti. Non entrano in classifica film visti ai festival non distribuiti. Dunque la datazione di alcuni dei film, anche quando è precedente, segue la distribuzione su territorio nazionale. L’ordine è dal numero 20 al numero 1. Si raccomanda di leggere anche le schegge dopo la classifica.

Posti caldi sparsi (prima di, a fianco dei, oltre i venti migliori): Adagio, Un bel mattino, The Caine Mutiny Court-Martial, El Conde, Dead for a Dollar, Disco Boy, Frammenti di un percorso amoroso, Fratello e sorella, Gigi la legge, L’innocente, Maestro, Le mura di Bergamo, Napoleon, Peter Von Kant, Ritorno a Seoul, Skinamarink, Tàr, Trenque Lauquen

20) Manodopera / Anatomia di una caduta (ex aequo)

19) Benedetta / The Palace (ex aequo)

18) Io Capitano

17) Colpo di fortuna

16) John Wick 4

15) Pacifiction

14) La chimera

13) Beau ha paura

12) Babylon

11) Aftersun

10) The Fire Within

9) Spider-Man: Across the Spider-Verse

8) Rapito

7) Animali selvatici

6) The Killer

5) Il libro delle soluzioni

4) Il maestro giardiniere

3) Asteroid City

2) Killers of the Flower Moon

1) Decision to Leave

Schegge 2023

Stéphanie Blanchoud che canta con un filo di voce in La ligne, la ripresa a 360 gradi della piccola comunità in festa in Godland, i colori di Le vele scarlatte, la luce in Marcel the Shell, i deltoidi in Creed 3, il museo di Scream in Scream VI, la senilità in Clerks 3, le panchine in Armageddon Time, la locanda di As Bestas, la marcia finale di Il sol dell’avvenire, gli schemi cestistici di Slam Dunk, i concerti di Inu-Oh, le scene sui treni di Indiana Jones 5 e MI7, la parola “morte” in Barbie, le bretelle in Oppenheimer, il sesso in Passages, i pupazzi di The Store, il fuori campo in Kafka a Teheran, le vecchie foto degli scioperi in The Old Oak, l’Europa in Lubo, gli occhi rovesciati di Talk to Me, il fumo di Il cielo brucia, la miseria in Misericordia, l’atrio del cinema in Empire of Light, le derapate di Rodeo, e mille altri baluginii….

PASSAGGI E TRAPASSI DEL CONTEMPORANEO

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

NAPOLEON

Il riassunto di quella che ha tutta l’aria di essere la versione final cut (4 ore) arriva in sala con molta freddezza critica. In verità, considerato che Ridley Scott è da anni un cineasta anti-autoriale, per cui ogni singolo progetto prescinde da quello precedente e da quello successivo in una cocciuta ricerca del pezzo unico, le cose non vanno così male. Il Napoleone involuto e isterico interpretato dal volutamente spaesato Phoenix racconta il trasformismo del potere ma anche l’intuitività del condottiero: si può essere geniali strateghi di guerra e idioti incapaci di gestire il proprio talamo nuziale. E così, tra una battaglia e l’altra, si torna all’idea di polemos scottiana: falangi che si giocano la battaglia sul proscenio della Storia, non importa in che epoca (Il gladiatore, Le crociate, Black Hawk Down), tanto l’uomo ha sempre risolto le cose con la violenza fisica e con la manipolazione politica. In più, ci sono fantasmi kubrickiani – quelli del film mai girato – che fanno capolino piuttosto evidenti, con riflessione a tuffo carpiato: e se Napoleone fosse un Barry Lyndon che ce l’ha fatta? (Almeno fino a Waterloo).

PASSAGES

Dopo un fugace passaggio estivo in sala, il triangolo amoroso fluido diretto da Ira Sachs arriva su MUBI. Autore assai sopravvalutato (a occhio anche da se stesso), Sachs ha il dono di raccontare una storia di rara irrilevanza con una sensibilità fuori del comune, specie nelle scene di sesso omoerotico. Tutto ruota intorno alla performance di Rogowski (attore apolide ed eccezione vivente dell’arthouse internazionale), visto che gli altri vertici della variabile geometria amorosa lasciano a desiderare – specie il pur simpatico Ben Whishaw, inchiodato alla medesima parte nelle serie e nei lungometraggi che gira. Ma, stile a parte, per raggiungere la flagranza eustachiana ci vuole ben altro che una crisi affettiva borghese raccontata senza peli sulla lingua e “lavorando” i corpi. E quando non si sa come finire una storia, come in questo caso, si rimane poi con un pugno di mosche in mano.

LA CHIMERA

Diciamolo, Alice Rohrwacher fa di tutto per irritare i non estimatori, a forza di pasolinate, cittismi, olmismi, realismo magico, folklore e amore contadino. Ma se si resiste al contesto ideologico, la forza espressiva di questa autrice si rivela e si svela, potentissima. Ben oltre il racconto dei tombaroli e delle vestigia sepolte di una civiltà (s)perduta, Chimera racconta un’Italia in cui il moderno non ha mai veramente attecchito. Una nazione di scarti, di oggetti sepolti, di ladruncoli rabdomantici per due lire, di tesori interrati e riscoperti solo sfidando i tarocchi di un destino segnato. E alla fine è un film sulla Morte, per una volta narrata in maniera terragna, malmostosa, qua e là ironica, come destino comune mentre cerchiamo un fil rouge esistenziale, pensando di essere immortali. E poi c’è un cinema-cinema strepitoso, pellicolare, che va percepito nella sua densità ottico-sonora, che pochi (Pietro Marcello, Emma Dante, per esempio) sanno fare oggi in Italia.

DREAM SCENARIO

Tra stilemi alla Gondry e pesante influenza del produttore Aster, il film americano di Borgli conferma qualità e difetti di Sick of Myself, e soprattutto la sensazione di conservatorismo crescente man mano che la storia si sviluppa. La satira sociale sull’influencer onirico e sul neuro-marketing del populismo si rivolta contro il suo creatore, il quale – a parte una sconsiderata svolta narrativa fanta-tecnologica nel terzo atto – non trova di meglio che colpire a strascico tutti i personaggi, immaturi o cattivi, e che sfida il buon gusto insistendo su una giovane donna con fantasie passive di aggressione sessuale. Siamo meglio di come ci descrive Borgli. Anche se l’idea di base e la prima parte funzionano e intrigano.

CENTO DOMENICHE

La dignità di Antonio Albanese fa spesso attutire la severità critica che meriterebbe. Al quinto lungometraggio da regista, esprime una spoglia mediocritas poco utile alla storia che sta raccontando (o troppo intrisa del personaggio, assai ingenuo, che mette in scena). In ritardo di vent’anni sul cinema del lavoro e dell’indebitamento che circola in Europa, la triste epopea del protagonista è molto schematica, con archi di trasformazione scritti col righello (l’impiegato suicida, il coro della bocciofila, la figlia amorevole). Gli si vuole bene, come sempre, ma poi ci si chiede: perché, esattamente? Segnaliamo infine che il matrimonio dei figli rimane (come la prima comunione del dopoguerra) la vera ossessione del cinema italiano, da Aldo, Giovanni e Giacomo a Paola Cortellesi, da Abatantuono al qui presente.

THE MORNING SHOW 3

Da serie prestige con cui Apple si affacciava alla battaglia dello streaming, The Morning Show si sta trasformando rapidamente in un guilty pleasure dove la parata delle star iper-truccate (Aniston e Witherspoon) comincia a odorare di cringe consapevole. Ma la terza stagione è comunque meglio della goffa e contraddittoria seconda. Aggiornatissima (Ucraina e post-Covid sugli scudi), ruba a piene mani dalle ultime due stagioni di Succession la riflessione sugli imperi dei media digitali e sugli OTT che si mangiano la TV lineare. Ne esce una difesa innamorata pazza della TV generalista e dei legacy media, però ospitata dalla piattaforma. Paradossi dei tempi che corrono.

CULTURE MATERIALI E RIGORE NARRATIVO

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

MISERICORDIA

Nel rapporto cinema/teatro in Italia, Emma Dante prosegue la sua corsa solitaria, mescolando forme e linguaggi nella sostanziale incomprensione dei più (tra chi la eleva automaticamente in quanto simbolo culturale e chi la deprime perché esaspera l’astrazione performativa sullo schermo). Dentro al viaggio nel “sordido magico” di questo lembo di umanità alla deriva (affacciata sul mare) ritorna la forza espressiva di Dante, senza che l’insistito simbolismo femmineo e acqueo rovini lo scenario. Certo, Le sorelle Macaluso aveva più respiro, più urgenza e più varietà, ma Misericordia ha il merito di un world-building di rara crudezza.

LUBO

Altro caso di regista italiano che irrita parte della cinefilia per i formalismi e i realismi ambientali. Diritti, in verità, è l’unico cineasta italiano insieme ad Alice Rohrwacher (del resto entrambi, in modi diversi, olmiani) che guarda alla cultura materiale come carburante filmico. E, persino in un apparente feuilleton storico su uno zingaro assassino la cui colpa è una goccia nel mare della persecuzione biopolitica del suo popolo, l’approccio antropo-oggettuale di Diritti colpisce nel segno (anche grazie al comparto di Ursula Patzak e Giancarlo Basili su cui urgono libri e documentari). Peccato per un atto finale affrettato e narrativamente contraddittorio.

THE OLD OAK

Non è difficile immaginare che allegoria rifletta la Vecchia Quercia. Tutti hanno indicato Ken Loach come la figura nascosta dal titolo con l’inchiostro simpatico, ma più probabilmente, conoscendo la pratica ideologica del cineasta, è il “cinema socialista” ad essere quella old oak (con l’insegna che cade a pezzi ma ancora capace di costruire affetti e lotte). Il didascalismo dell’epoca Laverty (sceneggiatore dell’ultima, lunga parte della carriera loachana) è il solito, il cuore dietro la macchina da presa anche. E l’analisi del tramonto dell’idea internazionalista, soffocata dal populismo triste dell’operaio finito nelle braccia della destra xenofoba, colpisce duro.

TRENQUE LAUQUEN

Finalmente viene distribuita (anche se in modo minimalista) un’opera del collettivo di registi argentini El Pampero Cine – quello di La flor di Mariano Llinas, da recuperare assolutamente per chi non lo ha visto. Sfidando anche in questo caso i formati classici, il doppio film da 4 ore complessive di Laura Citarella ruota intorno a una donna da rintracciare, filo esile dal quale nascono (gemmano, diremmo) tante diverse storie, personaggi, segmenti narrativi, forme audiovisive, percorsi erratici. Praticamente impossibile da riassumere, Trenque Lauquen pratica un cinema dell’affabulazione lenta, dell’immersione progressiva, del mondo come racconto infinitamente scrivibile. Antropocentrico, ma agìto da forze profonde. Forse non il capolavoro declamato da alcuni, ma un film che è un grande, lungo fiume poco tranquillo.

IL POPOLO DELLE DONNE

Nelle gallerie i lavori di Ancarani sembrano esondare e mettere in discussione la fissità del quadro o dell’installazione; nei cinema sfidano i nessi narrativi e le procedure stilistiche, chiedendo contemplazione, curiosità, stati di coscienza inediti. Qui abbiamo un gesto contrario ma altrettanto sfidante: riprendere la psicoterapeuta Marina Valcarenghi, con pluridecennale esperienza di lavoro con stupratori e omicidi, mentre tiene all’aperto una conferenza di un’ora sulla violenza di genere. Come a dire: silenziare le forme per esaltare il contenuto fatico in assoluto rigore. La parola delle donne, prima ancora del popolo. L’oralità come forma di cinema puro.

RIFONDAZIONE DEL CINEMA E ANATOMIE COMPARATE

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

IL LIBRO DELLE SOLUZIONI

Era difficile immaginare un ritorno così maiuscolo per Michel Gondry. Grazie a una seduta di auto-analisi intorno alla depressione e all’urgenza del fare cinema, l’autore riesce con la sua imprevedibilità ad evitare ogni effetto di meta-cinema felliniano. Piuttosto, il film diventa da una parte terapia (e dignità della terapia in sé, da offrire allo spettatore con meravigliosa impudenza) e dall’altra invenzione nella sua accezione più letterale. Ed è proprio il profluvio di idee fondative (dalla foglia bucata come mascherino al “camiontaggio”, dalla colonna sonora composta gestualmente alle animazioni) che rende Il libro delle soluzioni una pur rifondazione del cinema. Cinema come bricolage ma tutto sommato anche cinema come infinita possibilità di sintesi originale dei gesti artistici, qualsiasi forma prendano. Sarebbe un peccato che, con la sua aria dimessa e fragile, questo bellissimo film sul concetto di fantasia prendesse la strada della “curiosità minore” nella filmografia dell’ex-regista di culto.

ANATOMIA DI UNA CADUTA

Che cosa gli vuoi dire, a un film così? Una storia solidissima dal punto di vista drammaturgico, che parte da una morte misteriosa e comincia a scavare nel prima e nel dopo attraverso l’indagine, i personaggi, gli eventi. Il gioco con lo spettatore è ovvio quanto riuscito: a chi crediamo? e perché? con quali pregiudizi? Al centro una figura di donna: non per forza piacevole, non per forza simpatica, in mezzo a una feroce lotta mascolina tra pubblico ministero e avvocato difensore, tra marito morto e figlio cieco. Se dobbiamo guastare la festa, lo facciamo solo per far notare simbologie di scrittura un po’ facili (il bambino ipovedente è il personaggio più meccanico) e un’umiltà di regia che non per forza suona sempre come la scelta migliore. Ma sarebbe cocciuto eccederne i piccoli limiti.

SAW X

Per ritornare sui passi della saga (già comatosa da tempo) ci voleva qualche scossa. L’idea è far tornare l’Enigmista in un episodio collocato nel passato e connetterlo ai cattivi succedanei grazie a qualche sorpresa finale. Ma soprattutto attraverso una storia meno prevedibile, dove la vendetta scaturisce da un torto feroce, che quasi quasi sembra giustificare (l’horror Usa sta andando sempre più a destra) le torture raccapriccianti. Queste in verità sono il vero attrattore, in una corsa al grand guignol che sfiora nuove vette, almeno nel mainstream. Ogni tanto sembra quasi una “camera delle meraviglie” anatomica, un cabinet finalmente consapevole della filosofia dell’orrore. Ma passa subito, e tutto torna rozzo come sempre.

LA CADUTA DELLA CASA USHER

Ennesima conferma per Mike Flanagan: le sue carte migliori sono in scrittura. Anche questa epopea dell’avidità (non travestita da horror, caso mai il contrario) è piena di finezze. Non si tratta solo dell’idea riuscita di antologizzare tanti racconti di Poe attraverso la gestione orizzontale di un contenitore verticale (modernizzato), ma proprio di personaggi sinuosi, particolari, controversi, credibili. E se qualcuno pensa che lo showrunner abbia chiesto troppo, ci si ricordi dello stato dell’horror seriale contemporaneo prima di fare gli schizzinosi. Il cast, in buona parte ben noto ai flanaganiani, fa il resto con convinzione.

IL GRANDE LEBOWSKI

Un quarto di secolo per uno dei titoli più celebrati del cinema americano contemporaneo e dell’intera carriera dei Coen. E bisogna dire che regge a ogni revisione, anche perché tutte le questioni di postmodernità e mix di generi, poste all’epoca dalla critica, oggi sono meno centrali e lasciano spazio alla struggente e tragicomica epopea dei falliti, degli inetti e dei sinceri che ne ha decretato il vero successo. E Dude si conferma sempre di più antidoto all’ansia moderna, che negli anni Novanta stava alla finestra pronta a divorarci nello spaventoso nuovo secolo di terrore, guerre, pandemie, crisi economiche. Un meccanismo praticamente perfetto, forse l’ultima commedia possibile del secolo breve.

POTERI TOSSICI E FUNZIONI DEL CINEMA

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

DOGMAN

Il ritorno di Luc Besson a una qualche ambizione produce un risultato che sembra apprezzabile solamente per il piacere dell’ibridismo. Troviamo infatti: un protagonista queer (ma molto etero nei gusti), un film di cani per bambini, una specie di horror, un noir con ammazzamenti, un remake di Joker, un musical, il tutto in un unico percorso dominato da Caleb Landry Jones (perfetto nella parte). Ma Besson continua a mostrare la corda nella regia (sciatta soprattutto nella rappresentazione degli spazi e nel mondo “arredato”) e mantiene un autismo di fondo nei confronti della materia, finendo col raffreddare il mélo che avrebbe potuto essere.

SICK OF MYSELF

Piccoli Ostlund crescono, e non è per forza un’ottima notizia. La storia di una patologia narcisistica che sfocia nell’autolesionismo in favor di telecamera ha il solito difetto di molti pamphlet contemporanei: la tendenza a ribadire il concetto metaforico con una tale frequenza che il cinema sembra scomparire per far posto all’ora di lezione. La campanella di Kristoffer Borgli che ci riporta sui banchi ogni dieci minuti mina l’aspetto corporeo e biopolitico, che dovrebbe essere qualcosa di incontenibile o spiazzante (problema che persino Lanthimos sta affrontando purtroppo con gli ultimi due film).

FAIR PLAY

Discorso simile per il film di Chloe Domont distribuito da Netflix. Più interessante il luogo di lavoro (una specie di Wall Street aggiornata al presente), così come un personaggio femminile più complesso di quanto appare. Il velo pietoso che dobbiamo invece stendere su quello maschile – che nulla c’entra con qualche trigger del recensore ma è solo buon senso di fronte a una controproducente parodia del maschio idiota – apre un fianco scoperto che sanguina dall’inizio alla fine della scrittura. Detto questo, bisognerà cominciare a studiare questo “cinema dell’invettiva” contro le mascolinità tossiche.

L’ESORCISTA – IL CREDENTE

La severità delle prime tre recensioni ci fa sentire un po’ in colpa, se paragonate a questa presa per i fondelli. Purtroppo David Gordon Green, che aveva cavato la pellaccia dalla nuova trilogia di Halloween (pur tra irritanti alti e bassi, e ben lontano dagli esiti di Rob Zombie), sembra muoversi bendato alla ricerca della pentolaccia di Friedkin da colpire, Ma non bastano né le poche note di Tubular Bells né la povera Ellen Burstyn – maltrattata da una sceneggiatura sadica – a far intravedere la sacra sindone di Pazuzu. Siamo in zona Blumhouse quando i soldi scarseggiano e bisogna traslocare in fretta e furia prima dello sfratto.

KAFKA A TEHERAN

Idee chiare e solide, quelle di Ali Asgari e Alireza Khatam, durissimi nei confronti dei rapporti di forza e della pressione ideologica del regime in Iran. Concepito in una decina di quadretti da pochi minuti l’uno, con la passione per la parola della scuola-Farhadi, mettono in scena altrettanti colloqui tra chi ha il potere e chi lo subisce. Scuola, commercio, lavoro, istituzioni, industria, polizia, nessun “dispositivo” può esimersi dall’ispezione e dalla demolizione della libertà altrui. Camera fissa, enfasi sul fuori campo. Qualche schematismo e un finale enfatico (dunque contraddittorio) non rovinano il triste affresco.

FLORA AND SON

John Carney si conferma il cineasta più cariogeno del momento, strappando la leadership a (me)Lasse Halstrom. Battutacce a parte, si tratta del più classico fautore del cinema riparativo, un’idea emolliente del film – meglio ancora se in streaming come questo – in grado di evitare qualsiasi granello di polvere nell’ingranaggio. Sia chiaro: una volta accettata questa funzione patemica, tutto funziona benissimo, dalla rappresentazione sociale alla sboccatissima (e brava) Eve Hewson. Basta sapere che cosa si vuole (e non essere troppo snob come gusti musicali: questo è il canone di Carney).

IL MEDIUM CINEMATOGRAFICO E I SUOI SPIRITI ERRANTI

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

STRANGE WAY OF LIFE

Strano scivolone per Pedro Almodóvar, che non sembra aver percepito la presenza qualche annetto fa di Brokeback Mountain. Non che non si possano raccontare anche mille storie queer nel West (anzi), ma senza questo malcelato stupore e soprattutto questa strana, svogliata, poco nitida messa in scena. Si tratta, come già del resto per The Human Voice, di un fashion-film che viene legittimato per la sala e per MUBI. Eppure, persino di quella forma mancano l’estetizzazione euforica e il senso epidermico dell’immagine digitale: come se Pedro ci credesse davvero ma non abbastanza da curare scrittura e regia come da par suo.

TALK TO ME

Come spesso accade, si rischia di giudicare il film in base alle attese o alle recensioni precedenti invece che nel merito. E nel merito questo cupo racconto di spiriti cattivi (e corpi adolescenziali che si candidano stupidamente a farsene carico) è ambivalente. Ha una prima parte dove il groviglio di metafore teen funziona ottimamente ma una seconda dove il fuoco del discorso si perde in una fibrillazione piuttosto confusa. Peccato anche il sottofondo reazionario (basta vedere che cosa fanno i personaggi non-bianchi e non-binari per rimanere a dir poco perplessi). La storia peraltro si conclude proprio quando avremmo voluto che cominciasse: il controcampo dell’orrore.

NO ONE WILL SAVE YOU

Arrivato in sordina, il sci fi a basso costo di Disney+ sta cominciando a farsi strada nelle difficili curve del “caso streaming”. Infinitamente meno oirignale del primo A Quiet Place, cui è stato accostato, questo thriller domestico virato in sardonica invasione aliena ha dalla sua l’assenza di dialoghi e un certo spirito di sopravvivenza (al citazionismo inevitabile), che di questi tempi aiuta. Probabile allegoria di un’America traumatizzata e preda dei deliri di Qanon, la sarabanda di Brian Duffield è un altro tassello di una filmografia (da regista, sceneggiatore, produttore) fatta di lacerti d’immaginario a metà tra l’abisso del nulla da dire e il dirlo con talento.

CASSANDRO

Che dire di questo biopic che sembra disperdere tutta l’alterità del wrestler gay Cassandro, impacchettandolo in seratina streaming per tutti i palati e non spiegando veramente nulla di lui? Un solo consiglio: sostituitelo con Cassandro the Exotico! diretto da Marie Losier nel 2018.

ASSASSINIO A VENEZIA

Perseverare diabolicum. E infatti Branagh, con un maggior grado di reinvenzione di Agatha Christie, spinge il terzo episodio di Poirot proprio in territori horror. Chiunque conosca il razionalismo del protagonista capisce dopo mezzora come stanno le cose – per assenza di altre possibilità (almeno il vero horror vive del bivio irrazionale, mentre qui è vietato in partenza). E così, con gli spiegoni in primo piano a raccontare ciò che in nessun modo viene sviluppato narrativamente, ci troviamo nuovamente immersi nel grande canale della mediocrità cui ci ha purtroppo abituati il pur volenteroso autore nord irlandese.

LA VERITÀ SECONDO MAUREEN K.

Come se d’improvviso si fosse stancato (come noi, del resto) della sua ironia modestamente kitsch, Jean-Pierre Salomé costruisce un giallo giudiziario e sindacale intorno a Isabelle Huppert. La storia di una donna stuprata e malmenata da emissari dei “poteri forti” (e questa volta è proprio il caso di dirlo) funziona sul doppio livello della denuncia contro le multinazionali e dell’esempio di un sistema poliziesco sessista e compromesso. Niente di particolarmente rimarchevole, ma solidissimo, per lo più grazie alla diva (diva non per caso).

FRAMMENTI DEL CINEMA ERRABONDO

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

EL CONDE

Premiato stranamente a Venezia per la Miglior Sceneggiatura (immaginiamo non per motivi tecnici, essendo volutamente squilibrata e libera, ma per l’idea narrativa), il nuovo Larraín conferma la lucidità biopolitica dell’autore cileno. Letteralmente post mortem, El Conde conferma la visione della storia cilena – e novecentesca in generale – come intimamente legata al corpo e alla sua dissoluzione. Non solo Pinochet è un vecchio, laido vampiro che non ha nemmeno il coraggio lasciarsi morire, ma si inscrive in una genìa di sfruttatori, torturatori e prevaricatori che solo l’horror (sociale) può descrivere. Ciò che ha attenuato gli entusiasmi critici è probabilmente la martellante monotonia di un film-satira da due ore, ma ciò appartiene più alla disabitudine nei confronti di questa struttura (che peraltro non nega lo splendore visivo murnaiano e sjostromiano) che alla riuscita dell’operazione. Costruito come una pila di paradossi che si spostano l’uno sull’altro, legati spesso a gag e repentini cambiamenti di prospettiva, El Conde esplora l’allegoria alle estreme conseguenze: creare un paio di allegorie è facile, usarle come materiale di base e invertire il rapporto con la narrazione letterale tutto un altro paio di maniche. E così, la stirpe della strage e della tortura, dell’avidità e del potere non viene (come si poteva temere) rappresentata e derubricata come banale ur-fascismo metastorico, bensì come una continua attività contro-rivoluzionaria che si chiama in tutto il mondo e in tutti i tempi: conservazione.

MANODOPERA

Negli anni è aumentato il rischio di leziosità e sopravvalutazione della stop motion, come se la sola fatica nel realizzare questa forma di animazione fosse di per sé lodevole. Non è il caso di Alain Ughetto, che omaggia la durissima storia di emigrazione dei parenti italiani in Francia con una forza espressiva e narrativa straordinarie. Pieno di dolore, umorismo, umanità, Manodopera riesce in particolare nell’impresa di restituire l’autenticità di un mondo che l’occidente ha del tutto sepolto nella memoria ormai perduta di quelle generazioni, riuscendoci attraverso una tecnica (e una struttura narrativa talvolta astratta) che avrebbero dovuto sottrarre realismo. Sorpresa di questo scorcio post-estivo.

FRAMMENTI DI UN PERCORSO AMOROSO

Scommessa vinta di Chloé Barreau: unire l’archivio di immagini e lettere di ex amanti che la regista ha maniacalmente conservato negli anni con le interviste agli stessi, invecchiati di oltre vent’anni. Pur con qualche sbeccatura compositiva (troppa musica) e forse mancando un più radicale discorso sull’archivio personale (molto presente invece nei migliori doc contemporanei), il film seduce e funziona. Un po’ perché è come se si riconfermasse come vero uno stereotipo antropo-cinematografico (i francesi pensano e raccontano l’amore meglio degli altri) e un po’ per gli squarci di umanità degli intervistati: chi sorride del sé stesso giovane, chi non l’ha superata, chi è ancora innamorato, chi ormai se ne frega del tutto, chi – semplicemente – capisce che così è le vita.

UNA STERMINATA DOMENICA

Un tempo i critici stigmatizzavano il “cinemino CSC” minimalista e timido che sembrava uscire dagli allievi della Scuola. Da vari anni l’aria è cambiata. Autori come Alain Parroni masticano un linguaggio arthouse internazionale in grado di densificare e elettrizzare la dimensione formale anche se le storie raccontate (come questa) non hanno particolare quantità narrativa. In più, le ambizioni sono ammirevoli: l’idea di raccontare una gioventù indecifrabile e tagliata fuori cercando di colmare il divario tra il cinema di Claudio Caligari e la Roma della linea Fellini/Sorrentino è tanto audace quanto generosa. Film più da esperire che da teorizzare, lascia buone sensazioni (attori compresi).

PATAGONIA

Altro esordio di qualità, stavolta di Simone Bozzelli, con una vicenda che ricorda qua e là il bel Calcinculo di Chiara Bellosi del 2022. Proprio questa Italia marginale, rave, estraniata, polverosa, extra-urbana, da Nomadland della provincia nostrana, colpisce per originalità ed esattezza iconografica. Meno il rapporto tossico tra i due protagonisti, uno carismatico e uno soggiogato, che pare un’ossessione della nostra cinematografia (dal Sorpasso a L’imbalsamtore: che sia una metafora eterna dei seduttori politici e degli elettori plagiati?). Occhio: stiamo coltivando un blocco di nuovi e giovanissimi attori da valorizzare. Speriamo se ne accorgano anche le produzioni più grosse.

L’EXPERIENCE ZOLA

L’ammazzatoio di Zola è uno dei romanzi chiave per capire le trasformazioni della società moderna (e il suo lato oscuro) nel secondo ‘800. Matarrese racconta il progetto di una versione teatrale con una regista e un attore la cui vicenda dietro le quinte si plasma via via in modo simile al dramma. La quarta parte ogni tanto viene giù e tra teatro e cinema i confini svaporano. Se non fossero idee antichissime, saremmo più euforici, anche se la forza espressiva degli interpreti colma alcune ovvietà drammaturgiche. Ma preferiamo il bellissimo Siamo qui per provare di Greta De Lazzaris e Jacopo Quadri, non lontano come ispirazione.

L’INVENZIONE DELLA NEVE

C’è una dimensione teatrale anche nel ritorno sul grande schermo di Vittorio Moroni. La storia di una madre “negata” e del suo intermittente rapporto con la figlia viene gestito in due modi: uno è fortemente teatralizzato, e ruota intorno alla performance anti-realista di Elena Gigliotti, la protagonista; il secondo, metaforico, viene affidato alle animazioni di Toccafondo, come sempre convincente e qui forse più oscuro del solito. Piccolo, piccolissimo film, che testimonia però della coerenza del regista lombardo.

AVVENTURE DEL PRESENTE E DEL FUTURO

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO

Indy è una creatura di Lucas e Spielberg insieme: del primo l’amore per l’avventura esotica e i b-movies, del secondo il cinematismo spettacolare e teorico. I primi tre film sono indiscutibili, Il quarto venne concepito da Spielberg come un percorso alle origini e poesia dell’analogico e del set (con omaggio al cinema muto hollywoodiano, Douglas Fairbanks e Allan Dwan in testa). Il quinto, purtroppo, non ha alcun “partito preso”. L’assenza di Spielberg è insostenibile, e l’avventura digitale con de-aging dell’eroe priva di qualsiasi consapevolezza. L’affetto permette però di chiudere un occhio, Phoebe Waller-Bridge ipnotizza, la storia di Archimede ammirevolmente eccessiva. Ma ci voleva ben altro.

ANIMALI SELVATICI

Pur ammirato, Cristian Mungiu non viene ancora considerato – come dovrebbe essere – uno dei grandi maestri del contemporaneo (magari insieme agli altri talenti dell’onda rumena, tuttora in formissima). La sua allegoria d’Europa, raccontata in Transilvania, è anti-mélo (basta guardare all’uso contrappuntistico della colonna sonora di In the Mood for Love). Horror sociale e grottesco universale trovano un equilibrio formidabile: forse è questo il film che sarà il caso di rivedere tra molti anni per spiegare il populismo e la xenofobia che hanno divorato il Continente – insieme alla stupidità escludente delle élite. Senza lezioncine, peraltro, ma a colpi di immaginario cinematografico: “the village” nel post-comunismo sovranista.

RODEO

Piccolo proiettile cinefilo nascosto a Cannes 2022, il film di Lola Quivoron romba di famelica voglia di vita al femminile. La veloce e furiosa protagonista scuote alle fondamenta un mondo maschio di motori e asfalto che scotta. Non sapendo bene se rimanere alla cronaca fenomenologica o costruire un’avventura autoriale, la regista rischia di restare a mezza strada, optando per una svolta thriller/noir forse più adatta a una struttura seriale articolata. Ma l’impatto rimane (compresa una locandina che non sarebbe dispiaciuta a Ida Lupino e forse nemmeno a Russ Meyer).

BLACK MIRROR 6

Bisogna dare atto a Charlie Booker di aver perfettamente capito che il presente ha divorato il suo not-too-distant-future e, presone atto, di aver portato la sua creatura in altri lidi. Ma, già a partire da un primo episodio di sconcertante pigrizia (un ragionamento autoriflessivo su Netflix e i suoi paradossi algoritmici), presto si capisce che al massimo questo Black Mirror può ambire a spiegare la crisi della fantascienza contemporanea – crisi non particolarmente scossa dalle svolte horror di alcuni racconti. Per il resto, da un punto di vista tecnico delude anche la scrittura, con sceneggiature cui servivano varie altre stesure e finali incomprensibili o sbrigativi (episodio 3, forse il più interessante, rovinato). Fine corsa del progetto, a occhio.

QUESTO MONDO NON MI RENDERÀ CATTIVO

“Peccato”, verrebbe da dire in risposta al titolo. Un pizzico di cattiveria in più servirebbe a Zerocalcare, che è un “buono” intrappolato ormai in un’autofiction senza fine dentro la quale si lamenta ad nauseam di essere considerato un venduto o un privilegiato (cosa che dà vita a una serie di meta-meta-meta-riflessioni sul suo stesso essere insopportabilmente preoccupato della cosa). La verità è che la serie precedente – la “summa” del calcarismo for dummies – funzionava benissimo per la sua brevitas. Zero è un talento strepitoso nella costruzione di gag fulminanti e fulminee, nei confronti surreali da pochi secondi con la cultura pop, nello schizzare personaggi di quartiere umani e lunari. Non funzionano per niente invece la trama orizzontale, le paturnie di sinistra, l’indulgenza di cui sopra, e – diciamolo – anche il disegno, che sui 30 minuti diventa legnoso e monotono. Alla prossima.

CINEMA CHE CORRE, SERIE CHE PARLANO

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

THE FLASH

Questo è ancora un DCU pre-Gunn, anche se ha l’aria di quello che getta il guanto di sfida alla Marvel. Ne scopiazza i multiversi in modo plateale (almeno rispetto alla Sony: qui sono i vari Batman della storia a tornare, più qualche Superman), offre retromarce cronologiche legnose – pur ispirate al Richard Donner del primo Kent di Christopher Reeve – e si salva con un doppio Flash decisamente spassoso. Che dire? Meglio dell’ultimo MCU ma – se paragonato per esempio allo SpiderVerse – sembra un pachiderma rugoso e anziano, per di più disegnato malino. Andy Muschietti comunque merita di essere seguito nei prossimi passi super-eroistici.

TYLER RAKE 2

Ecco la differenza tra l’evoluzione dell’action targata John Wick (che proprio nell’attitudine meccanica e parossistica trova il senso del presente) e quelli di Netflix. Il virtuosismo si conferma: anche nel sequel troviamo un piano-sequenza (23 minuti) vertiginoso, a dire il vero non purissimo per un paio di evidenti interventi al montaggio. Ma la domanda è: chi se ne frega? Rake non racconta nulla, né il mercenarismo post-coloniale, né l’estetica della violenza, né il nichilismo dell’eroe. La sfumatura mélo del killer con sentimenti paterni non fa che rendere il tutto ancora più increscioso. PS.: ma quanto è bella a 40 anni Golshifteh Farahani?

DENTI DA SQUALO

Siamo tornati alla famigerata “operina prima”? Non si ha nessuna voglia di essere sarcastici, sia chiaro. Eppure rimane un po’ di amaro in bocca a constatare che l’atteso esordio di un regista apprezzato nei corti (Davide Gentile) punta su una storia così basilare, su un’idea interessante ma ribadita ad nauseam spolpandone ogni possibile metafora (uno squalo intrappolato in una piscina di una villa abbandonata), su una storia di formazione delicata quanto automatica. Un po’ di voglia di spaccare tutto il giovane cinema italiano non ce l’ha mai? Giovani attori molto generosi, al contrario di Virginia Raffaele che si conferma inadatta al grande schermo.

EMILY

Della biografia di Emily Brontë (diretta da Frances O’Connor) piace che non spacci Cime tempestose per un romanzo piacevole e sentimentale. Del resto Charlotte, nella prima scena (si parte dal letto di morte di Emily), le chiede come abbia potuto ideare qualcosa di così sordido. Non a caso l’autrice è impersonata da Emma Mackey, che ricordiamo bene in Sex Education già indipendente e ruvida. Spigolosa anche qui, riesce a parare i rischi da feuilleton (e ce ne sono) con il piacere di rovinare le feste e la buona società.

PEDRO-MANIA

Tornano in sala cinque film storici di Pedro Almodóvar in versione restaurata. E cioè L’indiscreto fascino del peccato, Che ho fatto io per meritare questo?, La legge del desiderio, Donne sull’orlo di una crisi di nervi e Tacchi a spillo. Si tratta di recuperare il cinema incendiario degli esordi e capire (di nuovo) quanto fu sovversivo per il post-franchismo e per l’Europa tutta, mentre si srotolava la transizione dai blocchi ideologici a una nuova era dal futuro incerto. Il lavoro sulle identità sessuali, sulla struttura del racconto, sulla cinefilia punk, sul design e sui colori, è lo stesso che troviamo oggi più formalizzato, forse ammaestrato, talvolta potentissimo, senza il salutare (sebbene irritante) spirito anarcoide – specie nei primi tre titoli elencati.

ANIMAL HOUSE

Nella retro-mania che sta ormai seducendo sale e pubblico di questi tempi salutiamo con piacere il ritorno di un cult movie che tutti pensiamo di conoscere a menadito, forse meno noto però alle nuove generazioni. Il tempo passa e, se lo spirito irriverente e la caciara animalesca da universitari sbronzi appare inevitabilmente saccheggiata da tanti imitatori a seguire, ne guadagnano invece la lucidità politica e il neo-classicismo comico di Landis. Con attenzione al personaggio-chiave: Niedermeyer, sadico americano medio militarizzato e bifolco, che fa ridere ma fino a un certo punto. Una satira anti-Trump quasi 40 anni prima di Trump.

LA DIPLOMATICA

Prima stagione con botto finale (cliffhanger financo eccessivo) di una strana creatura che appare un frutto più creativo che algoritmico dello streaming, non foss’altro che per la luminosa, ironica, tosta e umanissima Keri Russell, che già ci aveva avvinto in The Americans. Quasi come una nemesi di quella spia russa irriducibile fino all’ultimo, qui si trova invece a fare il contrario: mediare, oliare, fare compromessi, convincere, smussare le leadership mascoline, Sullo sfondo, il multilateralismo caotico del 2023 (si parla anche di guerra in Ucraina). Divertente, intelligente, un po’ monotono nei continui confronti dialogici in interni, trova comunque il modo giusto per la serialità di processare la politica internazionale attraverso l’intensificazione narrativa.

SERVANT

Arriviamo in ritardo al bilancio della serie, conclusa qualche tempo fa dopo quattro stagioni horror e satiriche. Troppe. Ma il giochino del sadomasochismo borghese (tra food porn, Polanski, ossessione familista, rapporti di classe) ha funzionato così bene che forse possiamo chiudere un occhio sulla conclusione anodina. Come sempre accade, quando il fantastico passa dall’esitazione alla spiegazione soprannaturale, cede interesse. Rimarranno tuttavia nella memoria i ribaltamenti concettuali d’impronta Shyamalan (produttore e autore di alcuni episodi, come anche la figlia, a prima impressione regista di talento) e la sarcastica claustrofobia onirico-sociale ideata dal creatore Tony Basgallop.

IL MONDO IN UNA STANZA E ALTRE SFIDE

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

PACIFICTION

Pensate ad Avatar se fosse girato da Lav Diaz. Se vi è difficile da immaginare, ci pensa Albert Serra ad estrarre un prodigio dell’assurdo: il post-colonialismo, la difesa dei nativi, la Polinesia incantata, lo sfruttamento delle risorse, il capitalismo predatorio sono anche qui temi principali, annegati però in un clima arty, umido e ubriaco, nel quale si aggira un Alto Commissario che – tra uno stordimento e l’altro – cerca di tenere insieme tutte le esigenze in gioco. Nel contesto di una paranoia nucleare fatta di piccoli spionaggi impalpabili, segnato da un continuo richiamo all’impossibilità di vedere (chiaro), Pacifiction è un viaggio fatto di stasi, un errare irresistibile e seduttivo, una danza sul mondo di oggi raccontato da un punto di osservazione potente, (in)corrotto, come le onde che – con flagranza straubiana – vengono mostrate con la mdp a fianco della cresta.

FAST X

Tra i lamenti di chi forse non ricorda che razza di disastro erano i capitoli 8 e 9, esce questo decimo, ben consapevole di che cosa bisogna fare a questo punto: ridurre al minimo (ma mai abbastanza) i pipponi su Dio e famiglia o una trama di un qualche senso, e sparare a mille la musica della distruzione totale, lasciando allo spettatore pochissimo tempo per formulare qualcosa di più di una reazione epidermica. Sempre più globale come il suo cast, Fast X fa polpette della politica internazionale e le serve, fritte e unte, dentro un panino di spettacolo meravigliosamente decerebrato, dove tutti gli attori sono cani e le uniche brave – Charlize Theron e Michelle Rodriguez – appena si vedono si massacrano di botte in un badass catfight. Inutile rimpiangere i primi episodi: meglio così, cafoni fino in fondo (come ha capito un Jason Momoa psycho queer), che restare a metà del guado.

THE FIRST SLAM DUNK

Esito finale di un processo culturale pop lungo anni, che attraversa fumetto e animazione, il film scritto e diretto da Takehiko Inoue ha frantumato il botteghino giapponese ed è arrivato in Italia forte di un rispetto guadagnato in partenza. Il racconto ruota su una sola partita di basket, inframezzata da flashback dedicati a una storia famigliare mélo (la cosa francamente più indigesta). Snervante per chi non ama questa grafica e questo tratto, ma incredibilmente coinvolgente per chi entra nella dilatazione temporale e psicologica del narrato, The First Slam Dunk vanta anche una credibilità nella rappresentazione cestistica e nei movimenti dei giocatori davvero sorprendente.

THE MOTHER

Abbiamo già insistito più volte sul fatto che gli action Netflix puntino a una semplificazione narrativa per pubblici vasti (190 Paesi!) e che la routinarietà action non ne sia limite, ma fine ultimo. A tal punto che basta la personalità di una come Jennifer Lopez per infondere un po’ di calore a una storia che verrebbe applaudita solo se ideata da uno studente di quinta elementare in un momento di noia durante la merenda pomeridiana. Narcos, guerra e survival si mescolano senza grandi disastri, a patto di essere comprensivi verso il conto in banca da rimpinguare di Joseph Fiennes e soprattutto di Gael Garcia Bernal. Dirige Niki Caro, un tempo più ambiziosa, ora shooter spersonalizzata di film eterodiretti con qualche spruzzata di paesaggi naturali.

SANCTUARY

Una stanza di hotel, due personaggi, 90 minuti. Si tratta di dominatrice e schiavo, ma anche di un gioco di maschere che copre via via: famiglia, potere, sesso, denaro, America. Con una teoria di base vecchia come Marx: il capitalismo regola i rapporti di forza, coinvolge i corpi e si incarna nel sentimento borghese. C’è un’aria da indie movie di quelli senza troppo cinema dentro, purtroppo. Fortunatamente, c’è Margaret Qualley che, sfruttando il personaggio più carismatico dei due, porta il compito fino in fondo appropriandosi della scena, in tutti i sensi. Da decidere se dopo l’ora e mezza ne esca normalizzata o vincente. A partire da questo sospetto si gioca anche la valutazione del film.

STILL

Invece che da Michael J. Fox partiamo da Davis Guggenheim, il regista del doc di Apple+ TV. Noto come autore embedded (come dimostrano i film su Obama e Gates), sembra impossibilitato a uno sguardo critico, distanziato, autonomo. Riprendendo Fox e la sua malattia, finge di porgli domande scomode ma si limita a celebrarne forza, personalità, famiglia. Del resto, è anche comprensibile. Il peggio, però, viene dall’uso del materiale: al tempo stesso quantitativamente scarso e giocosamente manipolatorio, sembra escludere sia la biografia cronologica sia la destrutturazione creativa di una carriera. Per fortuna rimane Michael, umanissimo baby face invecchiato nella malattia; e rimangono alcune strepitose sequenze di sitcom (quasi estreme) in cui il Parkinson era già visibile ma nessuno lo sapeva, stando davanti al piccolo schermo. Titolo intelligente, che prometteva meglio (con tutto il rispetto, ovviamente).

ALIEN/S

Tornano in sala i primi due capitoli – i più importanti – della saga xenomorfa. Che cosa si può dire in 5 righe di due capolavori? Forse che è molto interessante rivederli uno dietro l’altro, perché dimostrano l’elasticità della fantascienza: Ridley Scott gira un horror gotico, James Cameron in film di guerra stile Vietnam, ed entrambi riplasmano il genere senza negarlo. Punto di contatto, di ebollizione, di continuità battagliera è ovviamente Ripley, cui Sigourney Weaver ha saputo donare – con la sua spigolosa bellezza e il suo talento ansioso – un archetipo indimenticabile di donna epica. Il resto, e sia per una volta detto con cognizione di causa, è storia.

RITORNI (ALLE ORIGINI) E RIPARTENZE

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

RITORNO A SEOUL

Basterebbero i primi due minuti, con lo scambio di soggettiva sonora e una canzone struggente, a dire del talento di Davy Chou (regista franco-cambogiano, ultra cinefilo e cosmopolita). Anche la protagonista, interpretata con formidabile umanità da Ji Min-Park, è sospesa tra Europa e Oriente, Francia e Corea, con tutti i problemi di ritorno alle radici e alle origini. Invece che un dramma lamentoso sull’espatrio, questa sorprendente e malinconica opera sghemba preferisce atmosfere sospese, spazi che assorbono emotivamente, scambi umani inconsueti. L’idea vincente è “lottare” col carattere del personaggio: adorabilmente spigolosa, lei; tenero, sinuoso, il film. Era al Certain Regard 2022 e nella short list dell’Oscar straniero 2023. Avercene.

BEAU HA PAURA

Trattato teorico (un po’ sfuggito di mano) di come comico e horror convivono, il film di un Aster in totale libertà creativa verrà rubricato tra i deliri di questa strana epoca dove dovrebbero dominare gli algoritmi e invece ci si lamenta perché dominano gli autori. C’è di tutto, in questa storia divisa in quattro rigidi atti (altro che flusso di coscienza), dalla psicanalisi alla metafora del capitalismo, dal racconto americanologico all’avanguardia. Ma, a furia di pensare al regista e ai suoi demoni edipici, ci si è forse dimenticati la pista principale: e se fosse un nuovo capitolo del Joaquin Phoenix universe? In fondo anche Joker aveva seri problemi con la mamma con risate fuori posto, e ci sono connessioni evidenti con Lei, Vizio di forma e The Master per non parlare dell’operazione Io sono qui! che pare un prequel situazionista dell’allucinazione di Beau.

I GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3

Ormai quelli del MCU non sono più da tempo racconti unitari ma collage di storie che si fermano e ripartono almeno 3-4 volte durante le lunghe ore di visione, un puzzle di cortometraggi legati faticosamente da una storyline sempre uguale (un cattivo mistico che vuole distruggere e rifare il mondo). Se è un’estetica, ridateci il postmoderno. James Gunn punta tutto su Rocket per aprire più spudoratamente la cassaforte infantile (un quarto di film è fatto di peluche parlanti, cui si aggiunge il cane più fastidioso e peggio ripreso degli ultimi anni), anche se poi non resiste a un po’ di salutare gore in salsa “suicide squad”. Dopo due ore e mezza di discontinuità tra cose riuscite (l’iconografia dei pianeti) e cose pessime (la musica usata a casaccio), non si sa se piangere l’addio dell’autore visionario o augurarsi un produttore showrunner più dispotico di Kevin Feige.

L’AMORE SECONDO DALVA

Cambio di sguardo. Lontana dal cinema dell’indignazione programmata, Emmanuelle Nicot decide di invertire il punto di osservazione su un grave caso di abuso famigliare e analizzare una piccola vittima che non sa di esserlo. Che anzi difende il carnefice, ingannata da un amore perverso e violata nello spazio di crescita, infine costretta a credere a una realtà umana alternativa. Il percorso di recupero, anch’esso, deve passare attraverso tappe abbastanza inedite, poco pedagogiche. Piccolo film, che non punta al capolavoro ma ha un partito preso di racconto che merita lodi sincere.

PLAN 75

Ingegneria sociale o diritto all’eutanasia? Il cinema giapponese, spesso alle prese con la concettualizzazione narrativa della morte (qualcuno ricorda Departures?), torna ad affrontare il problema di petto: che ne sarebbe di una società che spingesse gli over 75 ad ammazzarsi dolcemente per levarsi di mezzo e lasciare spazio ai parenti più giovani? Chie Hayakawa rischia parecchio, per esempio la demonizzazione della morte decisa consapevolmente, nel momento in cui mette sull’altro piatto della bilancia affetti inter-generazionali e filosofia della solidarietà. Ma la quieta calma dello stile stempera il conservatorismo e vira verso la fantascienza alla Ishiguro.

GLI ULTIMI GIORNI DELL’UMANITÀ

Il bello del film-vita di Enrico Ghezzi è che ha reso ghezziani tutti coloro che lo circondano e che hanno costruito con lui e per lui il montaggio. Dalla famiglia (con la figlia Aura al centro di gravità) ai collaboratori, registi, amici che hanno aiutato. In mezzo, un oceano in-archiviato di immagini che seguono varie traiettorie tra le quali spiccano: estratti di film (che esplorano la cinefilia ghezziana da programmatore), home movies (i più struggenti, dove scopriremo come spiare da un buco della serratura può essere un gesto di amore paterno), found footage, riprese teatrali (un Ronconi strepitoso), lacerti di Ghezzi-video, testimonianza riprese alla buona da incontri di grandi autori, per esempio Straub e Huillet. Un film di fantasmi, dove torreggia lo spettro fatico dell’autore, che si esibisce senza esibirsi, con un passato che non è più presente.

NEBULOSE DI CINEMA IN TRANSITO

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi

MON CRIME

Per Ozon il cinema è una pratica infinita, un film all’anno (come minimo) e l’ossessione per la mutazione radicale di stili, forme, narrazioni a ogni progetto. Qui si torna a Feydeau, alla commedia lubitschiana, al gioco di maschere talmente lieve da insospettire: e infatti il tema del femminile e della violenza sessista del mondo dello spettacolo emergono in modo beffardo, in mezzo alle buffonerie e alla gazzarra, cosicché chi vuol capire capisca. Sempre interessante in ogni sua operazione.

AS BESTAS

Tocca ridimensionare, ma solo un po’, l’acclamato folk thriller di Sorogoyen. Regista dotato, in gamba, lucido purché lo si tratti con gli strumenti giusti, un autore cinefilo che piega i generi a modo suo e non certo il nuovo filosofo della violenza o dei conflitti contemporanei. Qui, pescando un po’ da Peckinpah e un po’ dal nero francese, conduce una sfida serrata aggiornata alla guerra tra poveri del capitalismo contemporaneo. Ecco ciò che rende As Bestas diverso da Il vento fa il suo giro, che – insieme a I padroni di casa di Gabbriellini (migliore però di questo Sorogoyen) – costituisce un po’ una trilogia delle comunità impermeabili al “nemico esterno”.

NOVEMBER

Il tesissimo racconto politico-terroristico di Cédric Jimenez è un film che serve come il pane al cinema europeo contemporaneo per almeno due motivi. Il primo è che mostra, fuori dal polar contemporaneo (di cui è peraltro ottimo esponente) come si spettacolarizza un trauma nazionale attraverso gli stilemi dell’action metropolitano, narrato e montato a rotta di collo. Il secondo è che apre la via a un cinema di “patriottismo critico”, non lepenista ma nemmeno progressista, che si situa dalla parti di Bigelow, ovviamente senza (ancora) arrivare a quelle vette.

PASSEGGERI DELLA NOTTE

“Quei film che in Italia non sappiamo fare…” ecc ecc. La formula è antipatica e retorica ma rende l’idea. Se Ozpetek o Luchetti facessero regolarmente pellicole come questa (o se il cinema italiano potesse costruire personaggi femminili così) avremmo un cinema medio-autoriale più appassionante. Proprio il fatto che il cinema francese ne sforna a decine ogni anno ridimensiona paradossalmente I passeggeri della notte che tuttavia seduce con una Charlotte Gainsbourg clamorosa e con momenti mélo molto puri, molto riusciti, caldi come la voce radiofonica notturna di Emmanuelle Béart.

L’INNAMORATO, L’ARABO E LA PASSEGGIATRICE

Sono sinceramente imbarazzato a riportare qui sopra il titolo italiano (come può venire in mente? sarebbe ironico? bah). Detto questo, il lunare ménage a trois – dove il tre cambia sempre, perché i personaggi sono tanti ma ce n’è sempre uno di troppo – di Alain Giraudie ha dalla sua un erotismo buffo, un’osservazione perfida della Francia contemporanea e un gusto per l’assurdo tali da perdonarne le fragilità. Va preso nel modo giusto, una poesiola molto corporea, senza puntare al capolavoro né alla pochade.

LA CASA – IL RISVEGLIO DEL MALE

Si riparte da una voragine, come nel precedente (discreto) Hole – L’abisso di Lee Cronin, regista irlandese che qui è chiamato a rinnovare l’estremismo gore della saga. Lo spirito originario però non era garantito dalle dosi di raccapriccio ma dall’atteggiamento fantasmagorico e quasi comico di Sam Raimi, la cui energia esplosiva negli spazi claustrofobici di una casa è qui emulata con risultati piatti e soporiferi. Di ironia neanche l’ombra, di soluzioni brillanti alle fantasie di smembramento se ne contano pochine. Ma quanto sta male il mainstream horror? Reagire prima che il coma diventi irreversibile.

COCAINORSO

E alla fine, se pop grandguignol dev’essere, meglio di gran lunga Elizabeth Banks con il suo orso strafatto di polvere bianca. Il film è abbastanza spiazzante perché non la butta totalmente in caciara ma perde tempo a descrivere personaggi tra serio e faceto e costruendo una storiella tutto sommato divertente. Con uno spirito “landisiano” (pur senza lontanamente avvicinarsi al Lupo mannaro), facezie anni ’80 e momenti splatter si alternano con sano atteggiamento di consapevole svacco. Del resto, con un titolo di questo tipo, uno spettatore non può certo lamentare di essere stato ingannato sul tipo di film che gli è capitato davanti.

SUPERMAN

Torna in sala per il centenario Warner Bros. il primo grande Superman dell’era moderna, quello con l’indimenticato Christopher Reeve (ancora più perfetto come Clark Kent che come supereroe) e con i mostri sacri Marlon Brando, Glenn Ford, Gene Hackman. Per quanto obsoleto e un po’ acciaccato dall’età, il lavoro di Donner è pienamente riuscito e ha influenzato una generazione, facendo da base ad alcune rinascite più recenti (in primis quella ideata da Bryan Singer), ma ancora lontano dalle cupezze DC Universe. Merito di un giusto spazio alla commedia sentimentale e al divertimento puerile, che Superman deve saper garantire.

FANTASIE REALI E REALISMI FANTASTICI

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

DUNGEONS & DRAGONS

Lo zero assoluto che ci si aspettava da questo A2 (film ad alto budget ma non colossale) è probabilmente stretto alleato dell’euforia che si prova una volta in sala. I meriti sono sostanzialmente due: le battute che i personaggi si fanno durante l’avventura sono – rarissima avis – divertenti davvero, anche per i non decerebrati; e quel che si chiede a un fantasy (ovvero la fantasia, elemento quant’altri mai ignorato) si squaderna con un numero di mostri, di freak, di animaletti, di strampalerie, oggetti surreali e organismi metamorfici tale da stupire senza saturare. Poi c’è Michelle Rodriguez, che altro aggiungere?

SUPER MARIO BROS. – IL FILM

Se vi aspettate un Lego Movie o un Ralph spaccatutto, cioè una cosa capace di riflettere sul gioco e sull’industria dei consumi, abbandonate la sala. Illumination e Nintendo sanno che cosa serve: caso mai un logo movie, un fan service di massa, dove rispettare al millimetro mitologia e temi, senza un guizzo, senza una trasformazione, senza un contropiede. Peccato, però, che anche la cosa che riesce meglio ai padri dei Minions (gag talmente accelerate e intensificate da ottundere i sensi) qui si faccia fatica a trovare. Però almeno sapete dove trovare dei buoni idraulici nei giorni festivi.

ÉL

Ci sono voluti 70 anni per veder distribuito in Italia il ritratto di psicopatologia ideato da un Luis Buñuel al suo meglio nel periodo messicano. Ne valeva la pena. Il restauro (faticoso, visto lo stato della copia, che qua e là mostra le sue rughe in modo commovente) ci restituisce una specie di thriller della gelosia dove fanno capolino le perversioni care al regista, a cominciare dal feticismo podologico. Un maschio tossico che ne annuncia mille altri, una società gretta e ipocritamente religiosa, la famiglia come trappola, e un lato hitchcockiano che saetta avanti e indietro dentro un bianco e nero corrusco. Imperdibile.

LEILA E I SUOI FRATELLI

Il cinema iraniano sta di nuovo benissimo, anche se ovviamente soffre dentro una società soffocata dall’oscurantismo governativo. Saeed Roustayi taglia a strati con il coltello l’intreccio insolubile di tradizioni simboliche (più sociali che religiose, a ben vedere) e ricerca della sopravvivenza. La fratellanza in una famiglia dove il dinamismo è tutto dell’unica figlia donna è al tempo stesso un intrico e un melodramma, che Roustayi affronta in modo fluviale con quasi tre ore di dialoghi e confronti serrati – e con una macrosequenza di matrimonio di feroce satira monicelliana. Manca la lucidità teorica di Farhadi ma non se ne può fare una colpa.

L’APPUNTAMENTO

Sarajevo 2022, le ferite di guerra si insinuano persino dentro uno speed date che dovrebbe rimuoverle. Ma cosa succede se trovate un cecchino dall’altra parte del tavolo? La regista macedone Teona Strugar Mitevska costruisce un processo storico in una sola stanzona (squallida) dove le fantasie di distruzione e quelle di riconciliazione si attraggono e respingono come amanti fatti di mercurio. Le macerie sembrano vincere anche quando un sorriso amaro prevale, chissà. Troppe allegorie, troppi assoli, ma il messaggio (ebbene sì, il messaggio) arriva forte e non semplificato.

SCIAME

Donald Glover colpisce ancora. Appena abbandonata la comedy più inquietante di sempre (Atlanta), si infila in un ritratto mostruoso d’America, girato in pellicola e talmente crudo da ricordare John McNaughton. Eppure, in mezzo alla scia di sangue pitturata da una fan troppo zelante, si infiltrano massicce dosi di ironia, vere e proprie scosse elettriche di linguaggio indefinito, che sono la ragion d’essere di Glover – anche in fondo nella versione “Gambino”. Citiamo anche una meravigliosa Billie Eilish, dentro un episodio che è forse la scatola nera del tutto: e se l’America fosse una setta diventata nazione?

AZIONI, NOSTALGIE, LUOGHI

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

ARMAGEDDON TIME

Che James Gray sia uno dei più importanti registi contemporanei americani è assodato. Con questo ritratto semi-autobiografico, avvicinato a un The Fabelmans senza mito del cinema, lavora ancora più direttamente sulle sue ossessioni ricorrenti (famiglia, padri, conflitti culturali, viaggi erratici, memoria). Curiosamente, laddove pensavamo avrebbe dissolto ogni accademismo (C’era una volta a New York) e riguadagnato la libertà perduta (Ad Astra, soffocato dai produttori), abbiamo trovato invece un memoir trattenuto e insistente. Di cui si deve onestamente dire soprattutto bene, perché è un bel film. Ma Gray può essere molto meglio di così, meglio delle citazioni da Fellini e Truffaut e meglio delle strizzate d’occhio contro Trump.

JOHN WICK 4

C’è chi legittimamente rimpiange il John Wick pre-delirio, quello dove l’action veniva sì intensificato ma non portato al paradosso (sostanzialmente, il primo episodio e parte del secondo). Ma se caos dev’essere, tanto vale che sia come lo vediamo nel quarto capitolo del sempre più estremo Stahelski. Un body count inenarrabile ottenuto attraverso un parossismo gestuale e geometrico dove persino le pallottole devono essere conficcate a forza nel nemico. La scena della scalinata del Sacro Cuore – e in particolare la caduta infinita di Wick – sono la scatola nera del franchise. Cinematico e pronto per esami teorici più profondi.

DELTA

Fa piacere che ci sia chi opera ai fianchi i generi cinematografici, cercando di mettere insieme tradizione iconografica italiana e suggestioni cinefile internazionali. Il progetto della “scuola Rovere”, qui incarnato dal lucido Michele Vannucci, stavolta si sposta sulle terre del Po (decisamente note alla storia del cinema nazionale). Un po’ polar, un po’ De Santis, un po’ palude silenziosa, Delta alla fine è soprattutto un folk western di pregio, dove l’unico problema è di natura narrativa, con un terzo atto meno incisivo del previsto con rischio di anti-climax (si teme involontario). Lo Cascio prosegue nel suo viaggio dentro le cadenze italiane, Borghi rischia di interpretare sempre lo stesso orso asociale.

CLERKS 3

Nel post(u)moderno che segna questi anni a tutti i livelli, arriva anche Kevin Smith, con un capitolo straziante e flagrante a chiudere la trilogia dei commessi. Unire elementi demenziali e morte è gioco difficile, ci è riuscito Belushi con pochi altri. Smith comincia cazzeggiando, con una regia a dir poco statica, ma poi costruisce una totentanz punk nostalgica e pur sempre goliardica, fatta di fantasmi e di corpi che invecchiano male. Fino a una svolta meta-cinematografica da applausi, perché gestita con grande e disinvolta consapevolezza. Ovviamente ancora più significativa per chi aveva 20 anni nei Novanta.

LO STRANGOLATORE DI BOSTON

Dal capolavoro sperimentale di Richard Fleischer con Tony Curtis in split screen a un modesto tentativo di tornare sul caso ancora aperto degli omicidi di Boston di fine anni Sessanta. Incartato in un tradizionalissimo film di indagine giornalistica (che pure vorrebbe ripetere le atmosfere di un altro thriller dell’irresolutezza, Zodiac, senza lontanamente sfiorarne le vette), lo streaming movie finisce per essere poco più di un veicolo per Keira Knightley, supportata dalla sempre ottima Carrie Coon. Un po’ poco.

FLEISHMAN A PEZZI

Dimostrazione che la serialità in forma drama è forse l’approdo più credibile per il cinema indie-Sundance degli anni Novanta/Duemila. Non a caso qui ritroviamo due coppie di autori che hanno fatto un pezzetto di quella storia (Dayton/Faris di Little Miss Sunshine e Berman/Pulcini di American Splendor), alle prese con un ritratto denso e “malincomico” di un gruppo di quarantenni delusi dalla vita. Se Eisenberg ripete il personaggio post-alleniano, sono le due protagoniste a splendere, soprattutto Lizzy Caplan, attrice ampiamente sotto-utilizzata. La voce narrante del suo personaggio è anche un progetto politico di presa di parola femminile, contro lo strazio lamentoso del mancrying autoreferenziale.

VERA

Nuova incursione nel sottobosco umano di Covi e Frimmel, sempre in bilico tra materiali documentari e propensione alla scrittura narrativa. Stavolta però Vera si sposta nel mondo cafonal di una sensibilissima e colta figlia d’arte, che si presta a una curiosa autofiction gestita da altri. Paradossalmente, se dell’umanità di Vera Gemma non ci si può che inebriare (anche come processo di comprensione fisica del suo corpo), a mancare il bersaglio sono proprio gli elementi romanzeschi, che stridono e si palesano un po’ posticci. Quasi che, per rispetto della protagonista, gli autori siano rimasti al di qua sia del mélo sia del freak show.

TEMPI E CORPI ALLA FINE DEL MONDO

LA MAMAN ET LA PUTAIN