Autore: Roy Menarini

DAL PIANETA DEL CINEMA E DEGLI AUTORI

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

PICCOLO CORPO

Si sta evidentemente producendo un cinema italiano della “Storia minore”, che scava nel passato dei territori e delle comunità trovando contemporaneamente strumenti estetici autoriali di forte interesse. Certo, il contesto è quello del “cinema da festival” e dei pubblici di nicchia, ma film come Piccolo corpo, Re Granchio, Menocchio e altri hanno forza espressiva da vendere e capacità di sfruttare appieno la ricchezza linguistica e antropologica del nostro Paese. Toccando il tema sensibile della maternità, e mettendolo a confronto con un mondo sospeso di superstizioni fantastiche, Laura Samani costruisce anche un percorso sui generis e sui generi (anche sessuali) sfruttando sane ambiguità formali e narrative. Il tema delle forze naturali e della materialità si impone su tutto il resto, anche a livello compositivo, cosicché i temi e le allegorie arrivino solo dopo l’autenticità espressiva del film – un percorso poetico, questo, che non pare molto chiaro a un’altra fetta di cinema italiano dove nascono prima i messaggi e poi le domande su come rappresentarli. Piccolo corpo ama scorrere vicino al confine, tra abisso e caverna, e ci riesce benissimo.

DAL PIANETA DEGLI UMANI

Possiamo ben dire che ormai Giovanni Cioni è una certezza. Il suo cinema si è guadagnato il rispetto di tutti grazie e quel rigore misto a spericolatezza, a quell’attenzione che non esclude un po’ di anarchia, tali da farsi amare nel tempo. In questo progetto quasi indefinibile (documentario, found footage, fanta-reportage, home movie di un alieno….), Cioni si occupa della frontiera Ventimiglia-Mentone e va alla ricerca della tratta dei migranti, accorgendosi però che essi sono come inghiottiti dall’invisibilità imposta dal confine e dalla morte. Ma il film devia, e si trasforma nel racconto di un medico visionario del luogo, Voronoff, realmente esistito e per un certo periodo amato dalla bella società, autore di esperimenti a metà tra il frankensteiniano e l’eugenetica. I temi si intrecciano sempre di più, e l’indagine si allarga a cerchi concentrici abbracciando diverse forme di audiovisivo e ampie aree del pensiero: dalla storia della scienza alla filosofia, dalla biopolitica alla cinefilia, in un vortice di ispirazioni sempre più eccitante. E alla fine è come se fosse proprio il cinema nella sua funzione di medium che risorge da se stesso a fungere da elemento catalizzatore di tante vite, vicende, memorie disperse nelle zone d’ombra della Storia.

AFTER LOVE

Il ricco sotto-filone dei segreti matrimoniali scoperti solo dopo la morte del coniuge si arricchisce di questo esordio dell’ anglo-pakistano Aleem Khan, pluri-candidato ai Bafta Awards. La storia, molto semplice, di una vedova inglese convertita all’Islam e della sua ricerca della “seconda famiglia” dell’insospettabile marito, viene condotta attraverso il massimo pudore possibile. La strategia di sceneggiatura per la quale, con feroce annotazione sociale, la protagonista viene scambiata per una sorta di collaboratrice domestica, permette alle due vedove di confrontarsi senza che una delle due sappia dell’altra. L’osservazione di classe, e una qualche annotazione sui corpi e sull’erotismo di autenticità non banale, fanno sì che After Love eviti le trappole del sentimentalismo, almeno fino a un certo punto del racconto. Certo, gira un po’ aria di “cinema d’essai standard” e la regia sembra più preoccupata di non esagerare che di costruire un mondo complesso, tuttavia ogni cinismo sarebbe ingeneroso. Interessante notare che film come questo – a differenza di un certo tipo di cinema medio all’americana – non sarebbero molto appetibili per un mercato di streaming diretto, avendo il loro “acquario antropologico” proprio nel consumo delle sale di qualità.

IL DISCORSO PERFETTO

Ottimo esempio di commedia che si dota di una struttura intrigante. Laurent Tirard imposta diversi piani temporali che partono come vettori da una apparentemente infinita cena di famiglia, in cui l’indolente protagonista intreccia flashback e flashforward (taluni per di più ingannevoli) legati alla propria vita sentimentale. Il tutto ambientato in uno “spazio bianco” tra un sms e la sua mancata risposta, mandato dall’uomo alla sua ex. Non bastasse, Tirard utilizza massicciamente ogni tipo di astrazione, a cominciare dall’interpellazione allo spettatore – che di solito, quando se ne abusa, fa cadere le ginocchia. E, bisogna ammetterlo, Il discorso perfetto è in grado di irritare, o persino di far perdere il lume della ragione ai cinefili più esigenti in cerca del cinema-cinema e non di una commedia francese vagamente alleniana e decisamente maschio-centrica. Ma in queste righe, sebbene ispirate alla cinefilia, prevale l’interesse verso la costruzione dei film, verso la teoria sottostante, e perché no verso la dimensione comparatistica (commedia italiana, batti un colpo: Genovese e Genovesi, pur diversi, chiamati direttamente in causa).

I CIELI DI ALICE

Esordio al lungometraggio di una regista star del corto, Chloé Mazlo. E il suo primo film sembra proprio introiettare sistematicamente nella narrazione la dimensione – anche spaziale – del cinema breve. Non solo perché ci sono tecniche miste, con la stop motion ad arricchire in certi momenti la ripresa tradizionale, ma anche perché azioni, avvenimenti e vicende assumono l’aspetto di tante piccole miniature, attraversate “a striscia” da un’Alba Rohrwacher che si spoglia di alcune isterie da cinema italiano per approdare a una più sottile figura di extraterrestre fragile. La storia è al tempo stesso surreale e intima: negli anni Cinquanta una ragazza svizzera si catapulta in Libano dove si innamora di un astrofisico. Le connessioni bizzarre sono pane quotidiano del cinema d’autore internazionale, e qui Mazlo non se ne fa mancare nessuna: guerra civile e conquista dello spazio, genere romantico e animazione, apologo storico e capricci stilistici. Di notevole c’è che I cieli di Alice approda a un’estetica: di quanti registi esordienti possiamo dire lo stesso? Bene comunque ha fatto I Wonder a optare per una distribuzione mista sala/streaming: il percorso di questo film sarà lungo e rarefatto.

GIULIA

Terzo film di Ciro de Caro, sceneggiato e interpretato dalla stessa persona, Rosa Palasciano, che funge da baricentro assoluto del film e lo incarna in tutto e per tutto. Raccontando un’estate di fragilità, incertezza a precarietà (lavorativa e sentimentale) de Caro e Palasciano delegano tutto ai percorsi erratici della protagonista, al suo anticonformismo e al suo senso di malcelata delusione rispetto agli essere umani – immaturi e superficiali – che intercetta. Nulla di particolarmente nuovo, ma almeno dopo i tanti Peter Pan maschili del recente cinema italiano (spesso narcisisti e insopportabili), una figura di giovane donna autonoma e imprevedibile. Il film è ambientato – anche qui finalmente – in epoca Covid e ne introietta alcuni aspetti (mascherine e comportamenti di distanziazione) che permettono anche una contestualizzazione storica che sottrae ulteriore solidità all’Italia strampalata e vacua che Giulia attraversa. Minimalista, con qualche eco post-morettiano da anni Ottanta, ma tutto sommato atipico.

RITORNI DI IMMAGINE

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

QUEL GIORNO TU SARAI

Uscito nel Giorno della Memoria ma per fortuna in circolazione anche nelle settimane successive, il nuovo film di Kornél Mundruczó lo conferma e lo rafforza come autore estremamente importante del cinema contemporaneo. Strutturato in tre episodi girati in altrettanti piani-sequenza (a volte ottenuti con piccoli trucchi, ma non è ciò che importa), Quel giorno tu sarai possiede quel che si deve al ricordo e all’analisi cinematografica della Shoah, cioè un progetto poetico e narrativo degno di questo nome – altrimenti meglio astenersi, come avrebbe dovuto fare una buona metà dei titoli prodotti sul dramma degli ebrei negli utlimi vent’anni. Mundruczó, come sempre affiancato dalla sceneggiatrice, drammaturga e scrittrice Kata Weber (sorta di co-autrice dei suoi migliori film), parte dal ritrovamento di una bambina nei campi di sterminio da parte di alcuni soldati polacchi (in una prima parte straziante, dove i militari affranti scoprono ciocche di capelli incastrate nei muri fetidi di uno stanzone), prosegue con la ragazzina divenuta anziana e fragile, e si conclude con il nipotino che assaggia a scuola, sulla sua pelle, l’antisemitismo dei compagni tedeschi. Nulla viene esposto come una tesi: Mundruczó esplora lo spazio e la parola con gesto teatrale fuso nel cinematografico, e il fil rouge di corpo e identità rimane teso dall’inizio alla fine, spesso senza alcun tipo di consolazione. Un filo di speranza, alla fine. Ma con brividi che attraversano noi (e l’Europa intera).

STRINGIMI FORTE

Ottavo film da regista per Mathieu Amalric – quindi una carriera d’autore che non possiamo più considerare ancillare rispetto a quella di attore – e intrigante riflessione sulla rappresentazione del lutto. Non si può raccontare molto, di questa storia con alcune scoperte che – pur non avendo il carattere di colpo di scena – modellano la nostra comprensione delle azioni della protagonista. Di fatto, il viaggio fisico e mentale nel dolore inesprimibile di una donna, interpretata con la consueta sottigliezza e intensità dalla poliglotta Vicky Kreips, è anche una sfida cinematografica. La storia viene affrontata con alcuni strumenti precisi, tra cui la volontaria confusione tra soggettivo e oggettivo, la navigazione a sfioro di un potenziale coté fantastico, la frammentazione del tempo interiore, la valorizzazione di alcuni luoghi e paesaggi, la moltiplicazione delle funzioni musicali in sede di “narrazione sonora” (il pianoforte in particolare). Stringimi forte è un piccolo, degnissimo film, che sconta forse il calo di interesse della seconda parte, quando le carte vengono scoperte e tutta quella fertile ambiguità si incanala in una melanconica ballata sulla perdita e le sue conseguenze.

AND JUST LIKE THAT…

Nessuno, a partire dal sottoscritto, si aspettava gran che dal ritorno fuori tempo massimo delle amiche di Sex and the City. Ma Michael Patrick King, e i suoi collaboratori (e HBO Max), sono autori e professionisti che sanno il fatto loro e quindi hanno astutamente immaginato la serie-sequel come un continuo processo di adattamento delle ex ragazze ora ultracinquantenni al nuovo mondo della cultura newyorkese accademica, intersezionale, fluida, categoriale. Guardando con ironia a questa negoziazione col tempo che passa, con lo spettro della morte, con le generazioni più giovani, con i media digitali, con identità sessuali che crollano e rinascono, con parole d’ordine ed equilibri sociali sempre più delicati, la commedia romantica si rifonda nella quality trovando un senso e una credibilità. La dimensione di classe, la nuova consapevolezza nei confronti del consumo fashion e del passato della moda (oltre che dell’età), il capitalismo colto di Manhattan, la disponibilità di soldi e appartamenti, l’appartenenza alla buona borghesia caritatevole, la cura maniacale dell’aspetto continuano ad essere al tempo stesso esaltati con sfacciata assenza di sensi di colpa e derisi dall’interno (e con loro il post-femminismo consumista del vecchio Sex and the City). Con momenti di scrittura quasi cukoriana, e altri più triviali, And Just Like That… non deve piacere a tutti, per carità, ma è quanto di più brillante ci sia nel contesto della comedy seriale oggi, anche grazie a un ensemble di attrici smaglianti e ironiche, trainate da una superba Cynthia Nixon.

YELLOWJACKETS

Ormai tutto è meta-narrativo nella serialità frantumata contemporanea. Nella seria sviluppata per Showtime da Ashley Lyle e Bart Nickerson la base di partenza dell’incidente aereo (una specie di ossessione per le serie di oggi), poggia su alcune basi piuttosto evidenti. La prima è Lost, di cui sfrutta sia il meccanismo di flashback-flashforward (invertendo però il ruolo del tempo presente) sia l’incertezza narrativa todoroviana tra razionale e fantastico. In più, però, c’è la cultura cinematografica, che permette di accumulare pubblici: i nostalgici degli anni Novanta ritrovano icone come Juliette Lewis e Christina Ricci (stavolta nei panni delle adulte ultraquarantenni), gli altri si godono il teen survival in mezzo al bosco. Insomma, un gigantesco frullatore di schegge pop paragonabile a un buon robot da cucina. E alla fine Yellowjackets si presta a una visione distratta, in stile pop corn season one, non spiacevole – anche grazie a un volto forse meno noto ai più, Melanie Lynskey, ma già impagabile in Togetherness, Mrs. America e recentemente Don’t Look Up. Concludiamo con un commento condito di spoiler. Capisco che si guardi già alle prossime stagioni, e proprio da Lost in poi siamo avvezzi a ogni tipo di frustrazione rispetto a risposte che non arrivano. Ma cominciare il primo episodio di una serie con immagini che non verranno nemmeno lontanamente spiegate in tutta la stagione mi pare un cicinino arrogante.

A ZONZO TRA LE SERIE

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

AFTER LIFE

Non è facilissimo giudicare After Life alla fine delle tre stagioni. Ogni tanto sensazionale nell’affrontare il lutto da ogni angolazione psicologica, ogni tanto esilarante per come spazza via la retorica, ogni tanto insistente e quasi snervante nell’evocare un rapporto di coppia di perfezione stucchevole, ogni tanto girato in modo tanto sciatto da lasciare a bocca aperta, ogni tanto aperto a un’osservazione minuta di solitudini quali il cinema d’autore non riesce più a restituire, ogni tanto volgare fino al disgusto e gratuito fino alla noia. Bisogna però dire che ogni nuova ricollocazione gervaisiana nel mondo dell’audiovisivo risulta stimolate e che forse After Life – con i suoi pochi episodi e poche ore – è un esempio di come si lavora su un habitat quale Netflix attraverso il rapporto tra celebrity comica e letteratura di provincia (di una provincia tanto folk quanto universale). Scopriremo solo più avanti se questo progetto, e soprattutto questa galleria di personaggi, avranno superato la prova del tempo.

SUCCESSION

La terza stagione dell’amatissima serie americana riparte sostanzialmente dalla fine della seconda e osserva con sadismo più gaudente che mai gli spasmi della dinastia Roy e la frenetica ricombinazione delle alleanze fratricide o patricide. Gli ingredienti sono i soliti: dialoghi basati principalmente su metafore spesso deliranti; macchina a spalla che entra nella mischia ed esalta la dimensione polifonica di ambienti spesso affollati di persone che si parlano addosso; analisi del capitalismo globale attraverso gli orrori del rapporto media/finanza; psicanalisi ironica di una famiglia attraversata da complessi tragicomici. Questa terza stagione non è apparsa particolarmente “progressiva” rispetto alle prime due – la seconda difficilmente verrà eguagliata – e si limita a ripetere i suddetti elementi gestendoli in modo sempre piacevole ma anche senza particolari sorprese (e con un cliffhanger finale piuttosto prevedibile per chi ormai conosce i colpi di scena della serie). Spiccano gli episodi della festa di compleanno e quelli in Italia, concepiti non a caso in maniera evidentemente più compatta.

A CASA TUTTI BENE

E se a Muccino le serie facessero bene? Dobbiamo intenderci. Chi scrive è allergico al suo cinema, pur riconoscendogli uno statuto di autore – lo merita chiunque costruisca il suo universo riconoscibile, e Muccino lo possiede in tutto e per tutto. Ma l’idea di questa espansione del suo film più esagerato porta a un risultato di hardcore mucciniano che fa scattare l’ormai celeberrimo guilty pleasure. Con il solito ricorso massiccio al montaggio parallelo e alla ritmica esasperata, e a vicende che via via strangolano i personaggi e li intrecciano al reciproco destino, Muccino aggiunge anche un pizzico di crime e si diverte a gettare nel calderone un cast molto affiatato (forse ben consapevole di doversi lanciare apertamente nel kitsch). Barbara Petronio, brillante ed esperta scrittrice di serialità, è il collante del Muccino-Universe in questa operazione di Sky, che finisce senza finire in vista di una seconda stagione già concepita. Ovviamente ci sono incongruenze, cattivo gusto, momenti cringe, stereotipi vari (quelli femminili, poi….), ma guardandolo con un po’ di ironia e una birra in mano ci si diverte.

INCASTRATI

Peccato. Ficarra e Picone si devono essere quasi spaventati della troppa “cattiveria” del loro film migliore – L’ora legale – e hanno scelto strade più famigliari (nel senso del segmento family oltre che della loro comfort zone). Già la triste svolta per grandi e piccini di Il primo Natale aveva convinto il duo a suon di milioni di incasso. Ora ci troviamo a metà strada con una serie di pochi e brevi episodi, quasi un film allungato, dove le gag sono talmente diluite da rischiare il principio omeopatico. Nella storia dei due signor nessuno che finiscono in un meccanismo criminoso per il quale sono ovviamente inadeguati si possono intuire alcune potenzialità satiriche sulla Sicilia, sull’inestirpabilità della mafia e sugli stereotipi patriarcali, ma ogni tema è sviluppato con una tale stanchezza narrativa da fiaccare i buoni propositi. Si vede chiaramente che i due non sanno nulla di serialità, senza che l’apporto in sede di scrittura degli ormai onnipresenti Fasoli e Ravagli cambi molto la situazione. Netflix è un cestone, mi pare che – algoritmo o meno – ogni sforzo di reperire una coerenza sul prodotto italiano sia al momento vano.

NON MI LASCIARE

Discorso generale: la Rai, e Rai Uno in particolare, sta continuando a fare le scelte giuste sulle serie (o se preferite fiction, ma ormai la distinzione terminologica non ha senso, tanto più che il prodotto italiano delle piattaforme, vedi Petra, si sta “raizzando”). Se La sposa ha saputo, con qualche diabolico cinismo, declinare la starità di Serena Rossi in una storia da melodramma d’appendice con tanto di stereotipi regionali usati con sagacia, Non mi lasciare lavora invece sul volto/personaggio sempre più sofferto di Vittoria Puccini. Si tratta di un crime su temi piuttosto cupi (riecco Fasoli/Ravagli) dove convivono elementi quasi fincheriani e pacchiane soluzioni televisive da prima serata, con il plus di una Venezia sfruttata in lungo e in largo come co-protagonista: non sarà Andrea Segre o Yuri Ancarani, ma non fa male (ed è pur sempre Rai Uno).

CHE COSA VEDIAMO QUANDO GUARDIAMO STREAMING

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

MACBETH

C’era molta curiosità per il primo film di Joel Coen senza il fratello, e molta sorpresa per la trasposizione shakespeariana lontana dalla letteratura suburbana dei due autori. Sarebbe sciocco considerare l’esangue involuzione di questo Macbeth come un problema di dimezzamento della creatività. Fatto sta che – per quante letture autoriali sottili si possano fare – l’universo Coen è qui irriconoscibile (ma non sarebbe di per sé un problema) e soprattutto deludente. Che cosa ci fa Joel Coen con una fotografia di Bruno Delbonnel che cita scolasticamente Welles, Dreyer e Bergman? Che cosa ci fa Denzel Washington, completamente fuori set, nei panni del re? Che interesse abbiamo per un’operazione testuale al tempo stesso esasperata, indie, low budget, offerta come astuto fiore all’occhiello cinefilo della piattaforma più in difficoltà di tutte (Apple Tv+)? Stranamente, il Macbeth anziano di Coen, con una Lady quanto mai indecifrabile e contraddittoria, manca di vera brama, e senza brama la tragedia non esiste, o viene semplicemente verbalizzata, come in questo caso. Shakespeare è una trappola ideologica prima che drammaturgica, perché interroga il cinema guardandolo dritto negli occhi a partire dal teatro. Di fronte al Macbeth non puoi mentire: o muori d’amore per lui o muori artisticamente decapitato.

THE TENDER BAR

“Il cinema medio ormai va su piattaforma” è una delle frasi più ricorrenti tra addetti al settore. Può essere, anche se poi bisogna intendersi sulla categoria. Ecco sicuramente The Tender Bar è cinema medio: un racconto malinconico e ironico, con una storia di vita particolare e al contempo universale, con un coming-of-age e alcuni attori importanti sullo sfondo, un rapporto simpatico con la letteratura americana e con la rappresentazione sociale, una struttura cronologicamente ricca ma non complicata, e nessuno che si fa male veramente. Certo, Clooney un tempo aveva altre ambizioni. Certo, la cinefilia potrebbe distruggere il film e preferirgliene un altro simile ma più rozzo e vivo (Elegia americana di Ron Howard). Tutto vero ma alla fine The Tender Bar mantiene quel che promette e non è ben chiaro perché gli si dovrebbe chiedere di più. Un giorno capiremo che le nostre aspettative sul cinema in streaming vano ricalibrate dal punto di vista antropologico.

WHAT DO WE SEE WHEN WE LOOK AT THE SKY?

MUBI prosegue nel suo scavo del cinema d’autore non distribuito (e nel frattempo sta costruendo una library d’essai molto ricca: le ambizioni si sono alzate). Quello di Alexandre Koberidze, georgiano, è un film che parla la lingua del cinema internazionale da festival e mescola fiaba, attitudine documentaria, racconto surreale, idioletto locale e straniamento beffardo. Si tratta del colpo di fulmine tra due sconosciuti che per magia cambiano aspetto e non si riconoscono più, inseguendosi inconsapevoli per il resto del film. In mezzo succede tutto e niente, tra parodia rohmeriana e bizzarre escursioni calcistiche, musiche pop incoerenti e voce narrante testardamente monotona, digressioni di ogni tipo e gag stralunate. A essere pressapochisti, sentendo dire Georgia, il cinefilo affermerebbe subito che Ioseliani aleggia, ma in verità non è mica tanto vero. La fatica a descrivere quel che accade è anche un po’ la fatica di guardarlo: sembra che Koberidze insista a farci capire che è un film radicalmente leggero ma alla lunga sortisce un effetto un po’ estenuante. Senza nulla togliere al riconoscimento della libertà narrativa e poetica.

DOPESICK

A proposito di cinema che ormai va su piattaforma. Questa è una serie TV reperibile su Disney+ ma di fatto è una serializzazione del cinema di denuncia civile di cui The Post o Il caso Spotlight erano gli ultimi strenui difensori. La cosa interessante di Dopesick è che, raccontando di un orribile e cinico comportamento di un’azienda farmaceutica quasi dinastica nel commercializzare un oppioide pericolosissimo, sembra vellicare un po’ tutti i pubblici. Da una parte c’è il ricordo della Hollywood liberal dagli anni Sessanta fino a Erin Brockovich, ma dall’altra (bisogna ammetterlo) risuonano sinistre carezze verso la paranoia no vax e anti-Pharma. O siamo noi sì-vax che ci siamo ormai persi nel difendere la razionalità scientifica e vediamo dappertutto messaggi ambigui? Bella domanda. Comunque la serie, in parte diretta dal veterano Barry Levinson, è old style, solidissima, recitata da gente con le facce giuste (in particolare Michael Keaton e Rosario Dawson), e difficile da abbandonare una volta cominciata.

4 META’

Intendiamoci subito. Chi sta facendo film italiani per le piattaforme (Netflix in questo caso) sa dove sta andando. Questa innocua commedia sentimentale, dotata di uno sliding doors talmente annacquato da far sembrare la struttura di Supereroi di Genovese un mix tra Nolan e Resnais, ci potrebbe apparire un tappabuchi buttato lì senza convinzione. E invece è un film più visto di quello di Sorrentino, sia in Italia sia all’estero. D’altra parte pochi sanno che il titolo italiano più visto nel mondo nel 2021 è Yara di Marco Tullio Giordana, quasi ignorato dalla nostra critica. Quindi Alessio Federici e Cattleya hanno fatto bene i loro calcoli, visto che 4 metà ha già ottenuto 12 milioni di ore viste ed è presente nelle top ten di dieci Paesi, per la precisione (oltre all’Italia, in cui è terzo), Croazia, Grecia, Polonia, Portogallo, Repubblica Serba, Spagna, Argentina, Costa Rica e Uruguay (rubo i dati all’amico Robert Bernocchi su Screenweek). Come analizzare questo film se non in senso industriale? Occhio a Matilde Gioli (già nota per la fiction Doc) e Ilenia Pastorelli che potrebbero aver trovato un loro habitat divistico.

I MIGLIORI FILM DEL 2021

Come ogni anno, ecco la classifica dei migliori film dei dodici mesi passati. Si tratta di una top 20, con alcuni “posti caldi” utili per misurare la bontà artistica di ciascuna annata – questa volta ovviamente condizionata dal Covid-19. I titoli presi in considerazione hanno avuto distribuzione ufficiale in Italia tra 1 gennaio e 31 dicembre 2021, in sala e su piattaforma, purché inediti. Non entrano in classifica film visti ai festival o comunque non distribuiti. Dunque la datazione di alcuni dei film, anche quando è precedente, segue la distribuzione su territorio nazionale. L’ordine è dal numero 20 al numero 1, più alcuni posti “a latere”. Si raccomanda di leggere anche le schegge dopo la classifica.

I MIGLIORI DEL 2021

Posti caldi sparsi (prima di, a fianco dei, oltre i venti migliori): Il buco in testa, Atlantide, Spider-Man: No Way Home, The Suicide Squad, È stata la mano di Dio, Don’t Think I’ll Scream, Beckett, Purple Sea, Selva tragica, Days, Malmkrog, Diabolik, Nomadland, Dune, City Hall

20) Don’t Look Up

19) Lasciali parlare/No Sudden Move (ex aequo la macchina-cinema Soderbergh)

18) First Cow

17) The Disciple

16) Pieces of a Woman

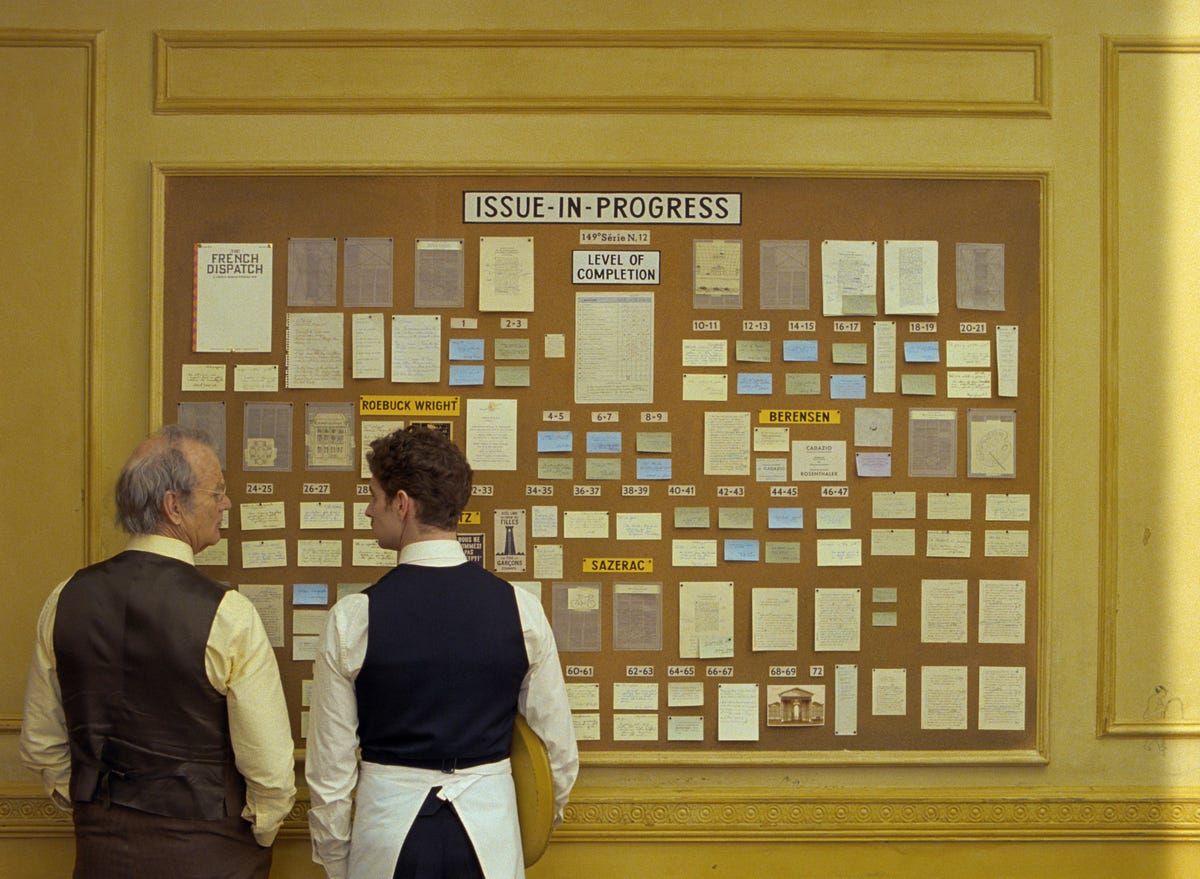

15) The French Dispatch

14) Old

13) Mandibules

12) Il collezionista di carte

11) Il gioco del destino e della fantasia/Drive My Car (ex aequo la macchina parlante di Ryûsuke Hamaguchi)

10) Titane

9) Ultima notte a Soho

8) Un altro giro

7) Cry Macho

6) Il potere del cane

5) I giganti/Il buco (ex aequo l’Italia antropocentrica e il suo contrario)

4) Sesso sfortunato o follie porno

3) France/Annette (ex aequo la Francia che analizza istericamente il mondo svuotato e mitizzato)

2) West Side Story

1) Marx può aspettare

Schegge di cinema (tra i film non in classifica):

Gli abiti di Zendaya in Malcolm & Marie, le fiamme di Collective, lo sguardo rugoso di Tom Hanks in Notizie dal mondo e Finch, la festa iniziale di Nuevo Orden, la macchina-Allen di Rifkin’s Festival, i volti di A Chiara, la pasta in Ariaferma, l’assenza di un antagonista in Encanto, l’analogico in Ghostbusters: Legacy, Michael che guarda se stesso in Halloween Kills, la claque teatrale in Illusioni perdute, arredamento e design in Madres Paralelas, l’isola tossica di Rami Malek in No Time to Die, il quartiere geometrico di Non cadrà più la neve, il fotogramma-memoria di One Second, lo scalpiccio delle quinte in Qui rido io, il sesso in Sybil, l’ultimo duello di The Last Duel, la recitazione di Nanni Moretti in Tre piani, le vendette di Una donna promettente, il post-volto di Nicole Kidman in Being the Ricardos, Marsiglia in BAC Nord, la scena dei tatuaggi di Lovely Boy, Sondheim in Tick, Tick…Boom!, lo split screen in The Velvet Underground, i granchi di Welcome Venice, la grana visiva di Samp, il bosco di Petite Maman, le case di Nowhere Special, la telefonata iniziale tra la mamma e il figlio in Madre e mille altri baluginii….

(AL)LA FINE DEL MONDO

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

DON’T LOOK UP

Consacrazione definitiva per Adam McKay che, sebbene ormai conosciuto dai critici e da alcuni appassionati, rimane l’autore meno condiviso di questi anni. In questa ottima satira del contemporaneo, che taglia di traverso Covid ed ecologia attraverso un convincente esperimento di fantascienza comica, si conferma la ricetta del suo universo umoristico: mescolare elementi paradossali, parodistici e para-televisivi in stile Saturday Night Live senza buttare in vacca tutto e riuscendo a scrivere personaggi sfaccettati, con un loro arco di trasformazione emotiva credibile. Lo slogan “tra Dr. Stranamore e Melancholia” non è troppo lontano dal vero, anche se le cose migliori (insieme ad alcune grasse risate) sono teoriche: l’infinitamente grande di una cometa a un certo punto è visibile nel cielo e non puoi non vederlo se non decidendo di guardare per terra; il coronavirus, invece, non è visibile e – nel bene e nel male – questo cambia tutto. Al cinema e nella realtà.

NOWHERE SPECIAL

Ci vuole un certo sadismo a decidere di raccontare una storia così straziante. La conoscete tutti, quindi non sto a ripeterla. Piuttosto, in questa vicenda di malattia, dignitosa disperazione e bambini innocenti destinati a soffrire, c’è un’aria abbastanza nota ed è il lacrima movie all’italiana. Se Uberto Pasolini fosse stato meno colto e meno profondo, avrebbe probabilmente girato con un approccio da melodramma psicotronico tipo L’ultima neve di primavera o Il venditore di palloncini. Non stiamo facendo ironia, il contesto è quello ma in verso contrario, come se l’autore si chiedesse: come faccio a raffreddare questo melodramma? Ci è riuscito – per fortuna – solo in parte: vogliamo piangere al cinema, diamine! Ultima annotazione: si noti quante narrazioni sono possibili nel proletariato inglese, dalla commedia degli spogliarellisti alle tragedie dei disoccupati fino ai mélo con malattia. Altrove (da noi?) si pensa che le classi disagiate servano solo a fare denunce per dibattiti e non meritino un world building sfaccettato.

DUE DONNE – PASSING

Ruth Negga è una delle attrici più sensibili e capaci della sua generazione, ed è un bene che (insieme alla quasi altrettanto efficace Tessa Thompson, che ha come unico limite qualche capriccio espressivo facciale) un film come Due donne di Rebecca Hall sia costruito sulle due performance. Sebbene le scelte metaforiche del bianco e nero (si parla di due donne nere che possono passare per bianche per il colore della pelle) e del 4:3 siano abbastanza scolastiche, la differenza la fanno altre cose. Una è il suono, il migliore uso creativo di quest’anno insieme a Il potere del cane, con una costruzione di autenticità per questo motivo intensificata. La seconda è una qualità di scrittura e di messinscena sorprendenti per un’autrice esordiente. Nulla per cui gridare al capolavoro, sia chiaro, ma al tempo stesso un racconto molto forte e credibile in mezzo a tante produzioni “anti-razziste a tavolino” che non fanno il bene di nessuno in questi anni.

RE GRANCHIO

Piccolo film italiano debitore da una parte di Werner Herzog e dall’altra di Lisandro Alonso. Cinema “panico” lo avremmo definito un tempo, con una narrazione nettamente separata in due metà. L’ora iniziale è dedicata a un antico racconto di villaggio, quasi folclorico e leggendario, che si sarebbe persino potuto mettere in scena attraverso la magia cruda di Il racconto dei racconti – ma che privilegia un naturalismo medievale di grande consapevolezza. La seconda metà diventa un viaggio misterico tra il western e Aguirre dove alla razionalità che via via sfuma e scema si affianca uno stile sempre più visionario. Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis sanno quello che fanno e lo fanno con assoluto controllo formale. Qualcuno direbbe “anche troppo”, provando a spiegarsi perché – a fronte di tanti valori estetici così oggettivi – qualcosa resista al nostro entusiasmo e si frapponga a un’adesione più convinta. Ci rifletteremo.

THE INNOCENTS

Visto al Noir in Festival (con la speranza di trovarlo distribuito prima o dopo) un buon horror della tradizione “nidiate malefiche” ovvero bambini molto pericolosi. La novità è che, pur trattandosi di telepatia e telecinesi (Stephen King) nonché di superpoteri in mano a minorenni sadici (Chronicle), il trattamento visivo e narrativo di Eskil Vogt regge grazie a una rappresentazione architettonica e visuale degna di nota. Se sentite aria di Trier (Joachim) e di Thelma non sentitevi in colpa come se trovaste stereotipi norvegesi ovunque: Vogt ne è stato lo sceneggiatore. Come Trier, anche Vogt per qualche ragione non affonda mai il colpo fino a fare davvero male ma almeno un paio di sequenze, compresa la battaglia finale nel parco in pieno sole (fatta senza bisogno di altro che di occhiatacce tra bambini e suoni sinistri) vale la visione.

GIRO DEL MONDO TRA CINEMA E PIATTAFORME

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

SCOMPARTIMENTO N. 6

Tratto da un fortunato romanzo di Rosa Liksom di dieci anni fa, il film di Juho Kuosmanen ha vinto il Grand Prix speciale della Giuria a Cannes 2021, aumentando i dubbi su quel palmarès (ci eravamo già lamentati dell’attenzione posta a La persona peggiore del mondo). Il road movie tra sconosciuti (lui e lei, non eteronormativi) sullo sfondo di una natura nordica estremamente fotogenica – al solito – percorre ambiti piuttosto prevedibili. A circa metà film, chi mastica un po’ di formule sceneggiatoriali sa scrivere su un fazzoletto di carta quel che avverrà dopo. Si è scritto che c’è aria di Linklater. Magari! Manca, del grande regista americano, tutta quella palpitante capacità di stare allo stesso tempo con un piede dentro lo stile-Sundance e con l’altro dentro un atmosfera vague fatta di continue accensioni e spegnimenti emozionali. Comunque Scompartimento n. 6 è utilissimo in aula: è infatti un esempio matematico di quel che si definisce “film da festival”.

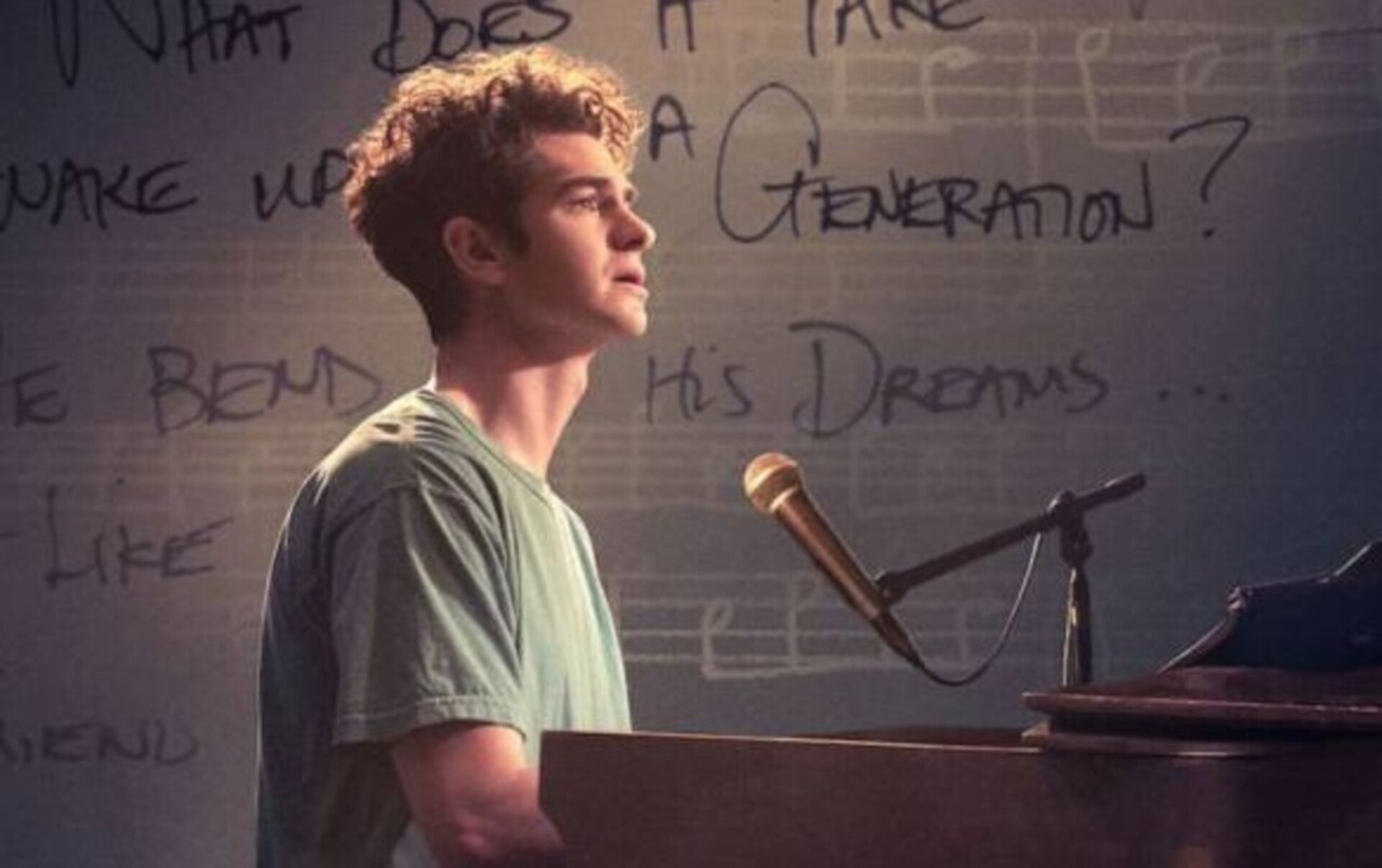

TICK, TICK… BOOM!

Produzione con i contro-c..rismi per questo musical Netflix, prima regia della star Lin-Manuel Miranda di Hamilton (e altro). Biografia giovanile del compositore di Rent (Jonathan Larson, morto prematuramente all’apice del successo), ha come mattatore Andrew Garfield, più generoso e frenetico che perfetto. Attenzione: è un musical dove di fatto non si balla. Si canta soltanto, e si cantano le belle canzoni del musical del titolo e di quello precedente, rimasto inedito ma poi confluito nel secondo. Se non avete capito la frase appena scritta, è perché tutto il film gioca sull’idea di un meta-musical inscatolato, dove le storie altro non sono che adattamenti e re-framing di un unico flusso di creatività. Si astengano i Broadway-fobici, perché qui rischierebbero una fastidiosa orchite. Gli amanti invece troveranno cose buone e meno buone, con un approccio comunque onesto.

RED NOTICE

Ancora Netflix per uno dei film più stroncati del mondo. E chi potrebbe dire che è “bello”? Non può certo esserlo nel senso del bello spielberghiano o zemeckisiano (viste le citazioni da Indiana Jones e Pietre Verdi varie), perché i tre protagonisti sono uno più ingessato dell’altro e lo spy-action internazionale non possiede nessuna intima cinefilia grossier. Detto questo, è il film più visto della storia della piattaforma, il più costoso, e si affianca a Tyler Rake, 6 Underground, Spenser Confidential in quell’autorialismo vulgar e in quella ricerca quasi cocciuta di uno spettacolo popolare scervellato che interessa noi teorici – magari meno lo spettatore di bocca raffinata. Rispetto a Michel Bay o Sam Hargrave, però, Rawson Marshall Turber non sembra nemmeno avere la passione per la distruzione totale o per la sequenza spettacolare come filosofia del pericolo oculare. Peccato.

IL VISIONARIO MONDO DI LOUIS WAIN

Esce direttamente su Prime Video la biografia dell’omonimo artista vissuto a in Inghilterra tra Otto e Novecento. Era un tipo stravagante ed ebbe un enorme successo nell’illustrazione popolare disegnando gatti antropomorfizzati – non arrivando al punk di Fritz the Cat ma lasciando loro qualche strana inquietudine anticoloniale negli occhi. Al regista Will Sharpe è sembrata una buona idea arredare e riprendere il mondo britannico di quegli anni come se fosse visto in parte dallo sguardo artistico di Wain e in parte da un gusto pre-lisergico. Ma l’estetica è da feuilleton BBC d’antan e a nulla vale la performance di Benedict Cumberbatch (su cui andrebbe aperto un discorso, visto che alterna ruoli intensamente riusciti ad altri deboli in modo deprimente). Che cinema è questa roba qui? Uno streaming di lusso per domeniche pomeriggio? Un film d’essai capitato sulle piattaforme in epoca di vacche magre? Un ennesimo esempio di come qualsiasi prodotto è ormai un pezzettino di uno specchio senza forma?

SIR GAIWAN E IL CAVALIERE VERDE

Come accade sempre nell’epoca dei social, questo strano esperimento di David Lowery (regista davvero curioso, nei due sensi dell’aggettivo – curioso lui alla ricerca di forme inconsuete, e curioso per noi come personaggio) ha prima ricevuto lodi sperticate e poi affrontato uno shit-storm epocale. In verità, questo coraggioso recupero di una leggenda minore legata al ciclo arturiano ha sicuramente alcuni meriti, a cominciare dal fatto che la quest magico-folcloristica è portata avanti da un cavaliere inadeguato, che sbaglia tutto ciò che può sbagliare e che per correggere i propri errori deve compiere il sacrificio più grande. Passare due ore a vedere i fallimenti di un “viaggio dell’eroe sbagliato” è abbastanza folle da suscitare simpatia, sicuramente più degli elementi visionari e boormaniani – non sempre all’altezza. C’è poi una serie di allegorie e rimandi che bisogna scovare sul web, perché (a meno che non siate espertissimi della letteratura bretone e dei suoi significati) sfugge inspiegata. In Italia direttamente su Prime Video.

THE VOYEURS

Sempre su Prime Video circola da alcune settimane questo thriller erotico che si vorrebbe rifare, più che a Hitchcock (con citazioni puerili da La finestra sul cortile e La donna che visse due volte), ai suoi epigoni anni Ottanta – tra Verhoeven e De Palma. Quel che ne esce è un Zalman King 2.0, con patinate porcherie miste a una trama mystery senza capo né coda. Spiace per Sydney Sweeney, prorompente e seduttiva come altre volte, cui si spera che un errore del genere non pregiudichi la carriera.

TRA LO STREAMING E LA SPERIMENTAZIONE

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

STRAPPARE LUNGO I BORDI

La serie Netflix di Zerocalcare ha suscitato reazioni piuttosto esagitate da una parte e dall’altra. Conviene capire di che cosa si tratta: una divulgazione del mondo narrativo del fumettista per i milioni di spettatori che non lo conoscono. Gli altri rimarranno della loro idea, pro (i più) o contro (i meno). L’animazione, realizzata con un team nutrito, è minimale ma non ovvia. Nulla di indimenticabile, eppure coerente con il testo. Così come nel disegno stampato, Zerocalcare è fortissimo nella comicità: non solo per gli argomenti e l’ironia ma per i tempi e la costruzione testuale delle gag – cosa di cui poco si parla. Qui la macchina umoristica funziona a pieno regime, aiutata dalla forma breve del singolo episodio. Quando si va verso il serio e il commovente le cose si inceppano (ultimo episodio). Comunque esperimento riuscito.

THE MORNING SHOW 2

“Ammazza che chiavica” direbbe l’amico Filippo Mazzarella. Prodotta da Apple TV+ con tutta evidenza solo per sfruttare alla buona il successo della prima stagione (che aveva un arco narrativo da “limited series”), la seconda gioca le carte migliori sulla dimensione industriale della televisione, tra analisi dello streaming, arrivo del Covid nelle news, preoccupazioni redazionali e paradossi del politically correct. Tutto il resto, invece, è devastante: la parte italiana con l’incolpevole (anzi ottima) Valeria Golino, le strampalate evoluzioni dei personaggi, le sotto-trame (il fratello della protagonista), in un caos narrativo ingovernabile che tra l’altro mostra anche una certa discontinuità formale e stilistica di episodio in episodio. Epic fail ma interessante per una meta-riflessione sui problemi della serialità contemporanea.

MAID

Cominciamo a contare fin da ora i premi che questa serie Netflix otterrà. E non c’è nulla di male. C’è aria da Nomandland + materiale di Loach sbarcato nella provincia americana: il mix – pur derivativo – funziona piuttosto bene grazie a una tenuta narrativa molto robusta (pur potendo forse stringere di un paio di episodi senza che nessuno ne soffrisse), e a una protagonista (Margaret Qualley) di enorme efficacia. Espressivamente limitata (la mimica facciale ha una gamma ridottissima, pur empatica), fenomenale a sfruttare come baricentro il corpo magrissimo e la bambina sempre in braccio, Qualley sostiene l’intero equilibrio del racconto – un po’ come il suo personaggio che cammina sul filo della sopravvivenza cadendo e aggrappandosi senza mai finire nel burrone. Temi nobili (abusi domestici, homeless, burocrazia della povertà, ecc), molto mainstream (canzoni indie messe a casaccio), personaggi secondari curatissimi (i maschi egoisti, la mamma beat), sostanzialmente centrato, anche culturalmente.

ATLANTIDE

Resterà in varie sale dopo l’evento di tre giorni il film di Yuri Ancarani, distribuito dai sempre più spericolati tipi di I Wonder. Detto che la Laguna sta diventando un luogo poetico proliferante (da We Are Who We Are a Welcome Venice), stavolta la dimensione contemplativa e osservazionale prevale su un pur interessante lato narrativo – un “veloce e furioso” sui barchini come se Justin Lin fosse sostituito da Lisandro Alonso. Tutto poi giunge all’ultima mezzora dove Venezia viene raccontata come se fosse la scena lisergica di 2001 di Kubrick, con una competenza tecnico-formale in grado di suscitare poi tutta la liquida ipnosi che la macro-sequenza possiede. Cinema sperimentale, certo, però in questa fase di strani spasmi dell’immaginario, di radicale frammentazione del linguaggio (e del prodotto, distribuzione sui vari canali compresa), Atlantide si siede in un posto tutto suo. Balzo in avanti anche della filmografia dell’artista, sempre intrigante ma non sempre altrettanto audace.

SAMP

Arriva al cinema, dopo un anno e passa dalle sue prime presentazioni ai festival, la nuova fatica di RezzaMastrella. I due – con Rezza ovviamente mattatore – sono gli unici che tuttora riescono a trasformare un’opera che ha la goliardia estetica di un cortometraggio studentesco in un giro completo nel mondo dell’assurdo per tornare a casa base. Dopo cinque minuti ti chiedi come si possa arrivare a vederne settantacinque, poi scopri che il percorso di surreali sparatorie, road movie di provincia pugliese, erotismi disperati e ridicoli, giochi sul suono e sulla voce, anarchici commenti sulla società in cui viviamo e intuizioni esilaranti, ti conquista. Bravi i distributori (Reading Bloom con Barz and Hippo) a portare questo film in giro, pur in poche sale, non di rado facendo tour con gli autori. Certo è meglio se già si conosce il mondo survoltato rezziano, anche a teatro, ma un bentornato su grande schermo ci sta tutto.

PINO

Da qualche tempo su MUBI, e mostrato anche in qualche sala nelle scorse settimane, c’è questo bel documentario di Walter Fasano (noto come uno dei montatori più creativi del cinema d’autore italiano). Pino sarebbe Pino Pascali, poliedrico genio pugliese dell’arte contemporanea degli anni Sessanta – prima di morire giovanissimo nel ’68. La sua creatività fatta di forme monumentali ma anche strutture essenziali, con citazioni di fumetto, cinema, moda e pratiche materiche di ogni tipo, viene rielaborata da Fasano ben oltre il doc celebrativo. Il montaggio fotografico dei lavori formidabili di Pascali, le tre voci fuori campo che ne tracciano poeticamente il campo, il lavoro sul bianco e nero e sulla contemporaneizzazione di quell’epoca – allontanando il rischio del nostalgismo per i favolosi anni d’oro – mostrano un’idea di cinema all’altezza del soggetto.

ARTI, MUSICHE E PASSIONI

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO

Certo che il sistema dei premi ai festival è veramente mercuriale e imprevedibile. Consegnare a Cannes una Palma per miglior attrice alla pur simpatica e sottile Renate Reinsve per questo dramedy norvegese lascia a dir poco sorpresi. Joachim Trier è un autore singolare, che mi ricorda il pilota di Formula Uno Coulthard, capace di essere incredibilmente rapido in alcuni momenti e poi rovinare tutto con scelte discutibili e ingenue. Tutta la filmografia di Trier è fatta così (anche il migliore dei suoi titoli, Thelma del 2017). In questo caso, dopo una prima ora brillante ed esilarante su una trentenne incasinata e incompiuta, cugina alla lontana da Fleabag, con osservazioni acutissime sulla cultura contemporanea, la storia va ad addormentarsi in un melodramma da malattia poco riuscito e soprattutto affatto risolto.

ULTIMA NOTTE A SOHO

Film cinefilo per eccellenza di queste settimane, il vorticoso vintage horror di Edgar Wright conferma qualche miopia del nostro sguardo su di lui. Come se rifuggisse il “grande cinema” e volesse sgonfiare le costruzioni da lui stesso architettate attraverso il primato del divertissement, Wright disarma gli analisti. In verità la sua è una pratica cinematografica coerentissima, dove di volta in volta si ricorre alla parodia o ai generi per nascondere operazioni sottilissime. Come questa, dove l’amore per il passato, con tutto il concerto di citazioni viventi et similia, viene messo al rogo (letteralmente): un conto sono i prodotti culturali da rievocare, un conto è la storia sociale (da non falsificare). Gli omaggi ad Argento, Fulci, Lynch, Russell sono i più impliciti (e potenti) e il film sembra una versione più pop e meno morbosa di Neon Demon.

NON CADRÀ PIÙ LA NEVE

Si trova sulla piattaforma IWonderfull il nuovo film di Małgorzata Szumowska e Michał Englert: è la storia di Zenia, uomo misterioso proveniente dalle radiazioni di Chernobyl che fa il massaggiatore-ipnotista per persone alto-borghesi in Polonia. Annoiate da tutto e apatiche, vedono nell’arrivo dell’uomo una novità salvifica. E lui si trasforma in un guru dentro un meccanismo a metà tra Teorema di Pasolini, il realismo magico del cinema est-europeo e Edward mani di forbice. La cosa migliore, come in altre prove di Szumowska, è lo humour fulminante, qui accostato a una strana anempatia “calda” nei confronti di un protagonista ermetico che – pur dominando la materia corporea con le mani – sembra la vera vittima, l’outsider destinato all’invisibilità. Peccato per i vezzi del “cinema da festival” (forti simbolismi, ralenti, oggettive irreali, movimenti di macchina “significanti” ecc).

MOMENTS LIKE THIS NEVER LAST

Uscito su MUBI a novembre, il documentario di Cheryl Dunn è dedicato all’artista newyorkese Dash Snow. Probabilmente non molto noto a queste latitudini, Dash – morto giovane – è stato artista, fotografo, graffitaro, creatore di contenuti grafici e pittorici, provocatore e sperimentatore urbano. New York è stato il suo terreno di conquista e di espressione, lui che veniva da un’agiata famiglia borghese – ma le mele notoriamente possono cadere molto lontane dall’albero. Il doc è un po’ bifronte: da una parte affascina per come evoca tutto il contesto di un underground per una volta non “Seventies” ma recente, legato allo spirito isterico del post-11 settembre. Dall’altra non sempre coglie l’occasione per un affresco completo e possente, depotenziando found footage e altri materiali in nome del dramma personale. In ogni caso vale un giro nel rollercoaster di Dash.

3/19

Come altri autori, anzi inventori, del nuovo cinema italiano degli anni Ottanta/Novanta, Silvio Soldini è diventato un autore apolide. L’habitat di pubblico metropolitano e critica desiderosa di novità nazionali che lo seguiva si è sbriciolato. E in quest’epoca di distribuzione frenetica, un film come questo – dominato dalla sensibilità di una delle nostre attrici più intense, Kasja Smutniak – rischia di diventare carta da parati. Il tema della lenta erosione della solidarietà sociale ai danni dell’ambiente altoborghese di provenienza è un topos da Europa ’51 in poi. Oggi suona risaputo, come del resto la Milano metallica pur rappresentata con raffinatezza. Funziona di più come mélo trattenuto, sebbene la morte solitaria del povero diavolo (big bang psicologico simile a Tre piani) avrebbe meritato più “politica”.

THE VELVET UNDERGROUND

L’amore per la storia del rock di Todd Haynes è ben nota e ha ispirato almeno due gran bei film tra i suoi, Velvet Goldmine e Io non sono qui (Glam e Dylan, e il rischio di fare pasticci era altissimo). Questo è un documentario che si trova su Apple TV+, dopo una recente e fugacissima apparizione in sala. Haynes non è certo tipo da teste parlanti, interviste con luce smarmellata e pedagogia d’accatto. Infatti cerca l’impresa più impervia: fare un doc che somiglia alla musica dei Velvet, stridente e profondo, fastidioso e geniale. Da una parte ci sono split screen, found footage, documenti rari, testimonianze e voci over talvolta stranianti; dall’altra una ricostruzione meticolosa del mito (compresi Warhol e Nico). Evviva, anche se non la consiglio come visione da domenica pomeriggio sul divano. Massimo rispetto. Peccato rischi di annegare nell’oceano streaming.

COMMEDIE, TRAGEDIE E APOCALISSI IN CERCA DI SGUARDO

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

FINCH

Apple TV+ punta sul one man show (in tuti i sensi) di Tom Hanks, quasi ultimo uomo rimasto sulla Terra a causa delle eruzioni solari. Come un vampiro, se sta alla luce frigge. Vive con un cagnolino (cui il regista Miguel Sapochnick dedica un milione di inquadrature) e crea un simpatico robot che somiglia a quelli malinconici di Tales from the Loop. Girano sfuggendo a tempeste e minacce, ma le radiazioni hanno colpito duro il corpo dello scienziato sopravvissuto. Favola luminosa, con una star isolata e morente (quanto George Clooney in Midnight Sky: ossessione da piattaforma?) e una storia tutto sommato non banale: lasciare il mondo a un animale e un essere artificiale dopo varie lezioni di umanesimo. Produce non a caso Zemeckis: c’è aria di Cast Away.

ANTIGONE

Il titolo parla chiaro: è proprio l’ennesima trasposizione in versione moderna della tragedia di Sofocle. La vicenda riguarda stavolta una famiglia di rifugiati, con il Potere che ammazza e imprigiona e la giovane donna che pone un problema di leggi umane mettendo il proprio corpo a disposizione della disobbedienza civile. Inutile e ingeneroso elencare i precedenti di adattamenti ben più aggressivi e potenti (da Brecht ad Anouilh senza dimenticare modestamente la nostra Liliana Cavani con I cannibali). Certo stupisce che la forza dell’exemplum sia un po’ dispersa in un atteggiamento da cinema medio d’essai internazionale, pur sostenuto dalla sincerità di Sophie Deraspe e da Nahéma Ricci – che ha qualche tratto di Giovanna D’Arco più che di Antigone.

DAYS

Qualche anno fa si parlava di CCC, acronimo di Cinema Contemplativo Contemporaneo. Poi la cosa si perse, forse a causa della costellazione infinita di stili, forme e narrazioni della nostra epoca del cinema digitale. Questo per dire che Tsai Ming-liang resta fedele al suo approccio CCC, e ci immerge acquosamente nella piscina tersa del suo sguardo. Rimane poco spiegabile come le inquadrature infinite, le attività umane riprese a distanza, gli incontri rari e complicati sono in lui eccezionali e in altri registi insostenibilmente pomposi. Comunque Days è struggente e magnifico: quando i due protagonisti si incontrano non importa neanche più che cinema sia, perché il corpo pretende e impone una flagranza che fa dimenticare tutto il resto.

A WHITE WHITE DAY – SEGRETI NELLA NEBBIA

“Non vado pazzo per il cinema di Hlynur Palmason” è una frase che farebbe ridere chiunque fuori di qui. Anche perché con questo ha fatto solo due film. Eppure, un autore islandese che ambienta una storia dark in un paesino islandese passando metà del tempo a farci vedere quanto è bianca, piatta e orizzontale l’Islanda mi insospettisce. La vicenda del vedovo che scopre a posteriori i tradimenti della moglie morta è ormai un cliché – sia chiaro, noi amiamo i cliché purché dietro la macchina da presa ci sia qualcuno che pollackianamente se ne nutre e li risputa splendidi e commoventi. C’è una bella rissa in pochi metri quadri, il che ci dice che Palmason sa il fatto suo, ma che deve probabilmente seguire quel festival-style che non (ci) lascia respiro.

MR. CORMAN

Inizialmente vai a indagare per capire se di mezzo c’è Michel Gondry. Poi no, ti convinci che la serie è interamente e integralmente frutto delle idee di Joseph Gordon-Levitt. Tra solitudine, bromance, commedia isterica e siparietti surreali e cartonati (appunto), Mr Corman (Apple TV+) funziona molto bene anche grazie all’isolamento stilistico e tematico dei singoli episodi e a un cast in palla (Debra Winger oltre qualsiasi aggettivo). Una serie senza habitat mediale, forse senza un pubblico (infatti non è stata rinnovata), eppure più corrosiva di altre – anche grazie a una torsione a metà, dove entra il Covid-19 a piè pari nella storia e funge da intensificatore della parte più paranoica del racconto. Vale una visita.

Il personaggio opaco: “FRANCE”

Quasi nemmeno notato dal pubblico italiano, se non con qualche piccola nicchia cinefila d’essai, France è uno dei film dell’anno. Bruno Dumont ha avuto il merito di mettere in scena la crisi dell’estetica contemporanea nell’epoca dei media digitali, lavorando in una zona sottilissima tra verosimiglianza, mise en abyme e dramma borghese sperimentale.

Come facciamo solitamente nella rubrica dedicata alle singole sequenze, proviamo a capire se una di queste possa essere considerata parte-per-il-tutto, talmente indicativa da dirci qualcosa dell’intera operazione. Nella terza parte del film (attenzione agli spoiler), France torna in televisione dopo aver attraversato un periodo di crisi. Come ha sempre fatto, si reca in una zona di guerra e porta la troupe fin dentro il conflitto – confidando nella sua fortuna, nel casco e nel giubbotto anti-proiettile.

France rischia, in guerra? In parte sì, perché le fischiano le pallottole intorno. In parte no, perché appena finito il servizio si riposa nei resort, non troppo lontani dalla battaglia – di cui ascoltiamo i botti – ma non troppo vicino a un pericolo reale. Eppure, quasi attraversata da scosse di euforia e di impulsività (sintomi depressivi, in verità), troviamo France che prova l’inquadratura e dà vita a un assurdo balletto mentre intorno a lei esplosioni, spari, nuvole di fumo e gente in fuga sembrano inseguiti dalla morte.

Perché France fa le smorfie, ridacchia, saltella e gesticola in modo grottesco? Che cosa c’entra con la France in crisi di poco prima, con la sua malinconia, i suoi pianti, le sue insoddisfazioni e i suoi occhi gonfi? Perché sta agendo in modo sconsiderato? Poco dopo, la giornalista riprende il suo atteggiamento professionale e spavaldo, e comincia a girare quella specie di guerrilla television da canale generalista – contraddizione in termini – grazie alla quale conquista i suoi telespettatori.

Dumont, attraverso quella sequenza, ci spiega che non abbiamo capito nulla. O che potremmo non aver capito nulla. In un film nel quale, per quanto France pianga in primo piano e venga attraversata da emozioni insopprimibili, lo spettatore non può piangere né identificarsi, anche un possibile arco di trasformazione del personaggio di viene negato. France era dunque una stronza fin dall’inizio e nulla la può davvero trasformare? Oppure ci troviamo di fronte a un carattere liminare, con tratti bipolari, segnato da euforie e disforie continue, le cui traversie in fondo contano meno della mediatizzazione estrema in cui ella vive ormai come in una bolla?

France è un personaggio opaco, che chiama lo spettatore a decifrare l’indecifrabile; un personaggio che mette in scena, in modo sempre raddoppiato e recitante, una crisi personale che la macchina da presa non può davvero penetrare né chiarire, nell’impero del falso mediale dove ogni aspetto esistenziale è filosoficamente contraddittorio per l’habitat in cui si trova. France è sé stessa e sempre altro da sé (come la nazione che rappresenta per nomen, di cui osserviamo tutto: colonialismo, cronaca nera, politica, protesta, informazione, guerra, migrazione).

Curiosamente, nell’epoca in cui il concetto di autenticità (ovviamente anch’essa come costrutto e processo comunicativo) è decisivo per le celebrità, France è al tempo stesso esposta e impenetrabile, sentimentale e anempatica, caritatevole e cinica, sostanzialmente vera e falsa in ogni momento della sua vita – come non sapremo mai se nella clinica svizzera dove si rifugia ci sia davvero anche Angela Merkel: gliela indica una signora allegra fino all’isteria, deliziata di trovarsi tra i VIP in quello che sembra un albergo di lusso, fino a che arriva una minacciosa infermiera che la porta via con modi spicci: una paziente mitomane o una vittima che dice la verità?

Tutto France è pieno di botole, di gag tese e stranianti, di avvenimenti non annunciati o di ellissi stridenti, di personaggi secondari di cui è complicato comprendere la stabilità emotiva e mentale, di rotture della continuità, di linguaggi e di schermi che si installano l’uno nell’altro, di disarmonie che i media – ormai funzioni psichiche a tutti gli effetti – occultano ma moltiplicano.

E forse alla fine in questo mondo isterico e poco leggibile, eppure piatto o uniforme, rischiamo di riconoscerci.

VOYAGE NEL CINEMA INTERNAZIONALE

Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

LA PADRINA

La storia dell’interprete per la polizia che si reinventa boss della droga travestita da araba è di quelle a serio rischio stereotipo etnico, ma in Francia osano spesso attraverso la commedia (tipo Non sposate le mie figlie! o Due sotto il burqa). Poi ovviamente tutto gira intorno a Isabelle Huppert: il che significa che il carisma e l’autorevolezza della star sono di per sé una “promessa” di serietà politica anche quando si ride (risultato culturale interessante). Ma si ride? Insomma. La vena malinconica pian piano prevale (saggiamente), e se ci fosse stato un autore più ribaldo, chessò come Pierre Salvadori, magari si godeva di più.

ALLONS ENFANTS

Allons enfants di Giovanni Aloi è un film osservazionale e iperteso, come se idealmente D’Anolfi e Parenti si fossero messi a girare in chiave Bigelow. Progetto molto forte, anche se i pattugliamenti, le preoccupazioni, il batticuore e l’implosione continua (almeno fino al finale) non sempre appaiono potenti quanto Aloi pensa che siano. Molto più appassionante analizzarlo formalmente: forme di regia, di costruzione dello spazio, di rappresentazione urbana, di ricognizione del dettaglio sono decisamente maiuscole. E lo spettatore-critico abbandona la storia e si mette ad analizzare in sala.

BAC NORD

Terzo film francese della giornata e anti-film rispetto a quello di Aloi. Qui la sorveglianza e il pattugliamento diventano epici, action, e il gruppo di poliziotti non si troverebbero male nel cinema di Fuqua (o almeno del Fuqua ancora brillante di qualche tempo fa). Jimenez è uno che sa il fatto suo, e la sua Marsiglia brutale, blindata e carpenteriana aspetta solo di esplodere, come regolarmente fa nella seconda parte del racconto. BAC Nord in Francia ha rispolverato dibattiti d’antan: accusato di essere fascistoide (sbirri duri ma buoni vs. spacciatori magrebini armati fino ai denti), ha spopolato al botteghino. C’è già aria di Zemmour?

VENOM: LA FURIA DI CARNAGE

“Meglio il primo”: gli spettatori liquidano la questione e circa 15 minuti dopo aver visto il sequel stanno perdendone i pezzi nella memoria. Per metà film ti chiedi come sia possibile vedere un blockbuster Marvel (sia pure Sony) dove tutto ruota intorno a un tizio che sente una voce in testa e ci litiga. Poi c’è una sfida tra simbionti in cui l’unica cosa divertente è vedere che facce fa Woody Harrelson mentre si autocita in Natural Born Killers. Poi alla fine, vedendo che è durato solo novanta minuti, che non hanno poi speso tanto, che la sua rancida ironia regressiva ti ha sfiorato, che il sempre più intontito Tom Hardy lo ha pure scritto, che – insomma – la cosa in sé è veramente svaccata e guadagna pure un sacco di soldi, ti viene da simpatizzare e preferirlo a micidiali, pompose stupidaggini block-disneyer come Black Widow.

LOVELY BOY

Nascita e conferma di un autore? Tematicamente ci siamo: il primo Ultras era una cocente descrizione dall’interno dei tifosi napoletani (con destino fin troppo segnato, ma tant’è), questo parla della comunità trap con simili intenzioni antropo-narrative. Purtroppo interviene uno strano moralismo, un’assenza di quel rispetto che là paradossalmente (dove si fa di ben peggio) si annusava, con derive caricaturali. La parabola rapstar-tossicodipendenza (più comunità di recupero spartana) viene in parte riscattata da controllo formale e ottimi attori (il cinema italiano è strapieno di caratteristi che mezzo mondo si sogna). Comunque Lettieri è un talento, che per ora scodella film su Netflix e Sky. Nuocerà? O è il futuro della nuova autorialità streaming nazionale? Chi vivrà vedrà.

TUTTE LE TIPOLOGIE DEL CINEMA ITALIANO

Oggi la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film italiani di diversa origine, diverso tono, diversa identità produttiva.

THE ITALIAN BANKER

Il cinema di Alessandro Rossetto tematizza crisi e cisti del nord-est, ma con un approccio diverso da Andrea Segre (li chiamo i post-mazzacuratiani anche se somigliano il giusto). Rossetto di solito è più politico, sfiora il reportage narrativo, ed è per questo che trovarlo alle prese con un impianto teatrale e un bianco e nero (rivedibile) sorprende. Ma i problemi sono gli stessi: avidità umana, spoliazione del territorio e dei legami famigliari, banche e imprese che slittano verso l’illegalità senza battere ciglio. Funziona, con un po’ di pazienza e aggiungendo la gratitudine per aver cercato quelle “formalizzazioni” che il cinema italiano fatica a trovare, prigioniero ancora dopo decenni del fantasma della realtà.

SULLA GIOSTRA

Giorgia Cecere fa pochi film (uno ogni 5-6 anni, come regista) ma li medita. Qui utilizza alcuni confronti simbolici evidenti, talvolta troppo: metropoli e provincia, modernità e tradizione, movimento e stasi, sradicamento e territorio, donne di diversa età (la proprietaria e la governante). Come sempre, però, contano le forme e i dettagli. Il processo di costruzione dell’autenticità è molto minuzioso, le attrici (Sardo, certo, ma anche e forse soprattutto Gerini) danno il meglio, e per una volta gli ambienti domestici “parlano” – visto che spesso nel cinema italiano si ignora come riprendere un appartamento e infondergli vita vissuta.

IL MATERIALE EMOTIVO

Il film è tremendo e irredimibile in tutti i suoi aspetti: spiace per il soggetto mai girato di Scola, ma la cura Castellitto/Mazzantini è una mazzata che guarda ingenuamente a Visconti e al realismo (magico) francese faticando ad arrivare all’ora e mezza con snervanti tentativi di prendere tempo. Detto questo, il problema è un altro: si tratta di un film che non ha un pubblico, non ci sono letteralmente gli spettatori – nemmeno potenziali – perché questa produzione vedesse la luce. Spero che le vendite estere, grazie a Bérenice Béjo, mi smentiscano, altrimenti è un altro capitolo di quel cinema che si ripaga in modo auto-referenziale attraverso i finanziamenti e non in sala.

LUCUS A LUCENDO – A PROPOSITO DI CARLO LEVI

Nuove frontiere del documentario, tra indagine antropologica, naturalismo, cinema di poesia, critica letteraria e critica d’arte. Il film di Lancellotti e Masi segue il viaggio di Stefano Levi Della Torre nei luoghi della vita pubblica di Carlo Levi. Cristo si è fermato a Eboli diviene il territorio da esplorare, tra presente e passato, per una sorta di crito-film esteso e affascinante. Alla fine, è il Novecento e il rapporto tra artista e società ad essere messo in scena, scosso dai tremendi rivolgimenti della Storia del secolo scorso. Tradotto: è didattica cinematografica esplorativa senza avere l’aspetto della lezione.

SERIE ALLA DERIVA E DERIVE COLLETTIVE

NINE PERFECT STRANGERS

David E. Kelley e Nicole Kidman al loro peggio. Se le prove precedenti del duo (Big Little Lies o The Undoing) riscattavano il kitsch di base con un sincero amoraccio per il divismo al tramonto e per le storie improbabili, questa volta non c’è nessun appiglio. Nove sconosciuti in una lussuosa SPA dove di misterioso c’è solo l’esperienza psicotropa che li costringe a fare i conti con se stessi: il motore narrativo più spento degli ultimi anni. Sarà l’algoritmo? Più probabilmente una confusione narrativa figlia di qualche vagheggiata allegoria sul Covid e l’isolamento tra gli umani. Dio ce ne scampi.

SPECIALINO MUBI

PURPLE SEA

Il concetto di “difficile da guardare” assume nuovi significati. Un’artista siriana, Amel Alzakout, cattura con una GoPro attaccata al polso la fuga per mare dalla Siria e il rovesciamento della sua barca. Un’ora e dieci di suoni terrificanti (le urla dei disperati, molti dei quali in procinto di morire; l’acqua ovattata) e di parole fuori campo dette a posteriori. I colori sono due, l’arancione dei giubbotti di salvataggio e il blu del mare, indifferente e assassino. Strumenti estetici sarebbero fuori luogo (può essere “bello” questo film?) ma l’esperienza politica e artistica va oltre i confini conosciuti. Da confrontare con la finzione – ma altrettanto fisica – di Europa di Haider Rashid.

MALMKROG

Formidabile processo cinematografico verbocentrico e volutamente logorroico del sempre più teorico Cristi Puiu. Ambientato nella Transilvania di inizio XX secolo, presso il maniero innevato di un aristocratico, mette a confronto figure simboliche e ragionamenti sul continente prima che le due guerre mondiali lo sconvolgano. Sopra c’è una superficie di discorsi artistici, letterari e politici incessanti e sotto una violenza di classe e una nevrosi sociale incontenibili. Una macchina intellettuale e densissima di tre ore.

I WAS AT HOME, BUT

La cineasta tedesca Angela Schanelec non piace a tutti. Questo film, poi, presentato a Berlino 2019, è stato ferocemente odiato dai più – non esclusa una nicchia cinefila. Eppure, la sua protagonista persa a se stessa e al mondo, che si dona al film, allo spettatore e agli interlocutori con la privazione assoluta di ogni diaframma o schema sociale, è a suo modo commovente e senza pelle. Gli animali affiancano gli umani, per lo più predano o guardando fuori da una finestra, impossibilitati ad essere curiosi (come invece fanno nel cinema di Frammartino). Poco descrivibile e perciò urticante.

OCCHI SFOCATI e luoghi (in)ospitali

Si apre oggi la prima puntata della nuova sezione “In poche righe”, dedicata a brevissime riflessioni su film e serie in uscita.

WELCOME VENICE

Il miglior film di Andrea Segre libera il suo cinema spesso in bilico (talvolta perfetto, talvolta zoppo) tra sguardo e racconto. La Giudecca e i granchi costituiscono una solida iconografia, tra verismo e iper-realismo, che contiene in modo commovente lo scontro fratricida tra tradizioni e new economy (che altrimenti sarebbe stato rischiosamente legnoso). L’accento veneto diventa quasi un folk rap e gli attori sono in stato di grazia (speriamo che ai David se ne ricordino).

MALIGNANT

Il ritorno di James Wan all’horror dal sapore “indie” ha già diviso i critici: crudo e rozzo b-movie eccitante, sanguinoso, zampillante; o prodotto di scarto, diretto male e recitato da cani? La lettura cinefila attira verso il primo parere, ma durante la visione si sbatte il muso più volte contro il muro di realtà della seconda evidenza . Se lo avesse diretto Darren Lynn Bousman non mi sarei stupito. E non è un complimento.

IL CIECO CHE NON VOLEVA VEDERE TITANIC

Situazione ribaltata. Successone di pubblico e critica mainstream e accuse di immoralità dello sguardo da parte della cinefilia radicale. Come mostrare la soggettività di un tetraplegico cieco interpretato da un attore in quelle stesse condizioni? Bastano le sfocature e l’uso intenso del fuori campo verbale? Certo, il film “carino” è dietro l’angolo, ma concederei un po’ di generosità a questo mélo intinto di culto per i film, oltre che al suo protagonista di lepida ironia finlandese.

LA DIRETTRICE

Ormai le serie TV sono macchine di scrittura e macchine di rielaborazione frenetica della realtà sociale. In questo godibile caso, i temi del maschilismo e gerontocrazia delle università americane sono confrontati agli ingenui estremismi degli studenti. Curioso lo sguardo neutro ma non neutrale delle autrici. Non si sa bene per chi tifare in quel Dipartimento tra docenti e allievi, e alla fine si ha la sensazione che noi spettatori siamo reagenti: a seconda delle nostre empatie capiremo i nostri limiti.

EROI RIDICOLI AI CONFINI DEL MITO in bruno bozzetto

Continuiamo la ri-pubblicazione di miei saggi e articoli ormai fuori catalogo. Oggi tocca a un testo che scrissi per Giannalberto Bendazzi e Raffaele De Berti (che ringrazio), La fabbrica dell’animazione. Bruno Bozzetto nell’industria culturale italiana, Milano, Il Castoro, 2003. Il titolo è quello che vedete qui sopra e il sottotitolo West & Soda e Vip mio fratello superuomo tra generi e parodia.

Nella folta produzione di Bruno Bozzetto, i primi due lungometraggi costituiscono senza dubbio – insieme alla serie del Sig. Rossi – il lato più conosciuto e condiviso della sua opera. La distribuzione nelle sale di prima visione, il recupero costante nella matinées per le scuole, l’interesse della televisione hanno infatti investito le pellicole di luce particolare, forse a scapito delle creazioni più rapide e, per durata, effimere.

Tuttavia, chi pensa che il discorso critico sui due film sia esaurito, incorre in un errore. West & Soda e Vip mio fratello superuomo rappresentano infatti un cinema d’animazione spiccatamente innovativo, specie per il fatto di costruire la propria originalità attraverso complessi rapporti intertestuali con gli altri modelli di animazione (da Walt Disney al Carosello) e grazie al ricorso ad una sistematica sollecitazione dell’enciclopedia spettatoriale per via dell’elemento parodistico.

Ma andiamo con ordine. West & Soda reca come data di uscita il 1965. Il film – vale la pena ricordarlo brevemente – racconta di Clementina, giovane proprietaria di una casetta nella prateria piena di animali e di un piccolo appezzamento di terreno tutto verde, e delle sue disavventure con il latifondista che vuole espropriarla dei suoi possedimenti. Dapprima, il cosiddetto “Cattivissimo” cerca di convincerla con le buone, offrendole di sposarla e di farla vivere agiatamente. La donna, cui ripugna la prepotenza dell’uomo, rifiuta. Intervengono allora gli sgherri del proprietario terriero, Ursus e Slim, temuti da tutto il paesino del west dalle poche anime. Le minacce e le distruzioni si susseguono fino all’arrivo di Johnny, pistolero dai ricordi ossessivi e intenzionato a praticare la non violenza. Visto che Clementina se ne innamora, il Cattivissimo escogita un piano secondo grazie al quale Johnny viene apparentemente sedotto dalla sciantosa del saloon. Clementina, gelosa, lo manda via da casa propria ma continua a rifiutare il ricco ammiratore: i due bravi le incendiano la fattoria, scatenando questa volta la vendetta di Johnny che, ripresi i “ferri del mestiere”, fa fuori i nemici uno dopo l’altro.

Anche solo scorrendo la trama, ci si può rendere conto di come Bozzetto percorra i loci communes del western e ne faccia lo scheletro narrativo tipologico nel quale innestare la dimensione comica e il lavoro di ripensamento infantile dell’epica del selvaggio Ovest. Tuttavia, il dialogo con le forme del western assume più aspetti, alcuni di stampo macrostrutturale (per dirla alla Genette, di “archigenere”[i]), altri meglio individuabili nelle occorrenze contemporanee al genere di riferimento. Già Renato Candia, all’interno del suo ricco saggio su Bruno Bozzetto[ii], procede all’analisi di West & Soda facendo riferimento a questi due aspetti. Riassumendo, egli sostiene che è necessario impostare il confronto con il cinema western senza dimenticare che si tratta di un’opera d’animazione, la quale procede perciò a un differente livello di «rivistazione del genere: l’evidenza dichiarata della figurazione fittizia costringe ad una riconsiderazione complessiva degli effetti simbolici che ognuno degli elementi messi in scena è capace di offrire»[iii]. Inoltre, Candia suddivide lo studio interpretativo di West & Soda in due categorie: 1) le componenti narrative e 2) le componenti storiche. Nel primo caso, trovano cittadinanza le invarianti di genere: la figura dell’eroe, lo spazio («esso non rinvia ad un ruolo nella storia che si narra bensì a tutti i ruoli possibili che lo spazio, nella tradizione del cinema western, ha ricoperto»[iv]), le opposizioni ideologiche; nel secondo caso, quello su cui maggiormente ci soffermeremo, Candia segnala giustamente come il prosciugamento delle azioni narrative corrisponda alla tendenza del western crepuscolare di quegli anni (ad esempio, l’arrivo e la partenza dell’eroe messianico), mentre i tormenti psicologici del protagonista rimandino ironicamente al cosiddetto western psicanalitico di Anthony Mann, George Stevens e Fred Zinnemann, senza dimenticare il western all’italiana.

Fermo restando l’alto valore analitico del saggio di Candia, che di fatto esaurisce buona parte delle riflessioni possibili sulla “lettera” intertestuale del film, bisogna a mio parere spostare, sia pure di poco, l’ottica con cui definiamo quest’opera. Come si diceva, vi è un atto comunicativo iniziale nei confronti del pubblico, utile a inaugurare un racconto che, fuor di dubbio, sarà di lì in poi una “parodia del western”. In questo senso, valgono come tali gli elementi di citazione – anche quelli diluiti e allusivi, come il nome Clementina da My Darling Clementine -, o il ricorso alle costanti del paesaggio. In fondo, la parodia del western è una delle pratiche più antiche del comico: oltre a film come Go West (Io…e la vacca, 1925) di Buster Keaton o Gianni e Pinotto tra i cowboys (Ride’em Cowboys, 1942) di Arthur Lubin, l’animazione stessa ha più volte affrontato l’argomento (si pensi a The Cactus Kid, 1930, cortometraggio Disney o a The Lone Stranger and Porky, 1939, della Warner Bros.). D’altra parte, seguendo questo schema, non possiamo dimenticare la data di uscita del film: 1965. Certo, come già spiegato, siamo in un’epoca di ripensamento forte del genere western anche in ambito americano[v], di psicologizzazione dell’eroe e al contempo di essenzializzazione dei gesti narrativi, quasi una riduzione “alle funzioni” degli avvenimenti. Questa seconda strada è intrapresa dal western all’italiana, che però – in più – aggiunge un delicato rapporto intertestuale con le fonti classiche e immerge il west falsificatorio e locale in una tradizione culturale di stampo goldoniano, con riferimenti alla commedia dell’arte, alla satira, al carnevalesco, e alle tradizioni funebri del sud Italia.

La letteratura critica sull’argomento è piuttosto scarsa, tuttavia è sufficiente per notare come Bruno Bozzetto – diciamo così – si “appoggi” all’aurorale lavoro di derivazione ironica del western da parte di Sergio Leone per costruire il suo West & Soda. In poche parole, la mia impressione è che il film di Bozzetto non sarebbe stato lo stesso se girato nel 1960 o 1963; sia chiaro, non significa che in quel caso l’opera dovesse sortire un risultato peggiore o migliore, ma solo che la componente stratificata e intertestuale di Per un pugno di dollari (1964) appare decisiva. Come sempre, bisogna guardare attentamente allo sviluppo delle correnti storiche: per il western italiano, la vicenda è particolarmente intricata. Fin dall’inizio degli anni Sessanta, infatti, si fa strada tra i vari filoni del cinema farsesco, forse in sostituzione del film-rivista, la parodia del western americano; film come I magnifici tre (1961) di Giorgio Simonelli con Ugo Tognazzi, Raimondo Vianello e Walter Chiari, Due contro tutti (1962) di Alberto De Martino con Walter Chiari e Raimondo Vianello, Gli eroi del west (1963) di Steno con Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello utilizzano il paesaggio ormai inconfondibile del west come una quinta televisiva, dando vita a un chiaro apparentamento con il varietà televisivo e il Carosello[vi].